- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2024年11月7日

塗装後の色が気に入らなかった場合はどうすればいいの?

外壁や屋根の塗装後、色が気に入らない!イメージした色と違った!といった経験がある方はいらっしゃいませんか。

色は日々の生活に大きな影響を与えるため、塗装の色が気に入らないと、居心地の悪さや後悔にも繋がります。このようにならないためには事前の準備や知識が必要になります。

そこで今回は色選びに失敗しない方法や、対処法についてご紹介します。

色選びで失敗しないためには

家の外観に合った色選び

家の外観に合った色を選ぶには周囲の環境や家の特性を考慮しましょう。

例えば、伝統的な日本家屋の場合は、グレーやブラウンといった落ち着いた色、現代風のモダンな住宅にはホワイトやブラックなどのシンプルな色が適しています。

また、自宅周辺が自然に囲まれた場所であれば、自然に溶け込むようなアースカラーを取り入れ、都市部や住宅密集地では周りの住宅との相性を考えながら、個性のある色を取り入れても良いでしょう。

その他にも屋根と相性の良い色を選ぶことで色のバランスがとれ、まとまった印象の住宅にすることができます。

原色は避ける

赤、青、黄色などの原色は色褪せが早期に起こります。また、色褪せてしまうと建物自体が古びた印象になります。

そのため、色褪せしづらく長持ちする色を選ぶか、色あせが早い可能性があっても好みの鮮やかな色を選ぶか、外壁塗装の色選びについては迷う点が多くなりがちですが、塗装業者の意見も取り入れつつ好みの色味との折り合いを付けると良いかと思います。

また、近隣との調和を考えず、派手な色にした場合、その地域の景観に大きな影響を与え、近隣住民との関係に亀裂が入ってしまう可能性もあります。

トレンドや色彩心理を生かす

色選びをする際に、トレンド、色彩心理を考慮することは、建物の外観だけでなく、住む人へ幸福感を与えます。

トレンドの色を取り入れることで現代的でスタイリッシュなお家にすることができます。また、色彩心理学は、色が人の感情や行動に与える影響を研究する分野であり、外壁塗装の色選びにも応用できます。

例えば、ブルー系は安心感や信頼を与える色とされ、グリーン系は自然との調和や癒しを象徴します。

色彩心理を理解することで、住む人の心理的な満足度を高める色選びが可能になります。

色見本・試し塗り

色見本を見て考えたいという方や、カラーサンプルを見ながらイメージしたいという方もいらっしゃるかと思います。

その際、右の図のような、色見本では濃く見えた色が、実際に外壁に塗ってみると薄く見えてしまう、という面積効果を考慮しないといけません。

色見本から選ぶ場合は、イメージする色より彩度と明度を下げて、色相もなじみのよい控えめな色合いを選ぶことがポイントとなります。

また、試験塗りは、実際にご自身の家の壁に候補の塗料を塗る作業です。ここまでするとなると、その業者さんに塗装依頼を決めた後でないと難しいですが、実際に塗ってもらうと、色選びのミスを限りなく抑えることができます。

対処法

万が一、塗装の色が気に入らなかった場合、塗り直しはできるのでしょうか。

・塗装中のやり直し

外壁塗装の施工中で、色が気に入らなかった場合でしたら、塗り替えが可能な場合もありますが、基本的にはできません。

できたとしても追加料金が必要になるケースが多いです。塗装会社や状況にもよりますが、塗装に使用している塗料と同じ塗料でしたら、使用する塗料の追加料金を支払って、色のみを変更して塗り替える事は可能な場合もあります。

もちろん基本的にはできないという前提ですが、それを遠慮していると、そのまま作業が進んでしまうだけなので、外壁塗装の施工中で色が気に入らないと思った場合は、できるだけ早めに業者に相談すると良いかと思います。

塗装後のやり直し

塗り残しや明らかな塗りムラが塗装後に発見された場合は、塗り直しが可能です。また、決めた色と別の色が塗られている場合など、業者側に落ち度がある場合は塗り直しが可能です。

そのため、「イメージしていた色と違った」という理由では塗り直しをすることはできません。どうしても色に納得がいかない場合は、追加費用を払ってやり直すことになります。

塗料の相性や特性を考慮し、完全な色変更を望む場合、下塗りを含めた全体的な再塗装が推奨される場合があります。このような作業は専門的な知識を要するため、実施する前には塗装業者と相談し、最適な方法と見積もりを確認することが大切です。

まとめ

外壁塗装は、家の美観を左右する重要な工事です。特に色選びは、後悔や不満が残らないよう慎重に行う必要があります。

もしも、色に納得がいかない場合は追加料金がかかることを承知の上で、塗装業者に相談して慎重に塗り直しを進めていきましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年10月31日

家族に喘息の人がいても外壁塗装をしても良い?

外壁塗装を考えているが、家族や近隣で喘息の方がいて心配だ、とお悩みの方いらっしゃいませんか。

外壁塗装は屋外で行われる工事なので家の中にいれば安全なように思えますが、工事中の飛散物や使用する塗料が呼吸器系に影響を与える恐れがあるため、前もって対策してなければなりません。

今回は外壁塗装と喘息の関連性と、ご家族や近隣に喘息を患っている方がいるとき知っておきたい工事前の対処法などについてご紹介します。

外壁塗装は喘息を悪化させてしまう可能性がある

外壁塗装を行う際には塗料をしっかり密着させるための下地作業においてどうしても細かな粉が飛散したり、使用する塗料からも少なからず臭いが発生してしまいます。

それらの工程が喘息に対して影響が全くないというのはどうしても言い切れない部分です。

注意する工程

ケレン作業

外壁塗装前には高圧洗浄を行い外壁や屋根に付着した汚れや苔などを落とす作業を行います。

その作業の際には水を使うので汚れが飛散するような事はありませんが、ケレン作業という古い塗膜を剝がしたり、新しい塗料の定着を良くするために機械や手作業で屋根や外壁の表面を削る下地調整作業では風に乗って汚れや古い塗膜の粉塵が飛散する可能性があります。

こうして飛散した粉を吸ってしまうことで気管支に影響を及ぼし喘息を悪化させてしまう可能性があります。

塗装作業

現在、外壁塗装に使用される塗料は基本的に安全企画をクリアしており、含まれている有害物質もずっと少なくなっています。

しかし塗料には様々な化学物質が含まれており、含まれている物質が気化した際に喘息に悪い影響を及ぼす可能性は否定しきれません。

また、特に油性塗料の場合にはシンナーを使用して希釈を行いますので、塗装の際に強いシンナー臭が発生します。

そのシンナー香が気管支を刺激し、喘息の症状が酷くなってしまう可能性があります。

対策

・水性塗料の使用

水性塗料はシンナーなどの有機溶剤ではなく、水を主成分として作られています。

水性塗料は水で薄めて使用できるため、塗装時にシンナーの強い刺激臭を伴いません。

また、従来まで水性塗料は溶剤系塗料より耐久性が劣っているものでしたが、徐々に水性塗料も改良されつつあり、近年の戸建て住宅の外壁塗装では水性塗料がメインで使われるようになっています。

・工事中は別の場所で過ごす

使用する塗料を工夫して過ごしても、どうしても臭いが気になってしまう場合もあるかと思います。

そうした場合には下処理の工程や塗装期間だけでもウィークリーマンションやマンスリーマンション、ホテル等などを利用して別の場所で過ごすようにすると喘息をもっていても安心して過ごすことができます。

・マスク着用

外壁塗装の期間中にマスクをして過ごすのも一つの手です。

室内でマスクをして過ごすのは少々息苦しいかも知れませんが塗装を行うのは、外壁塗装期間中、大体6日ほどのため、その間だけでもマスクをして過ごすと塗料の臭いを気にせず過ごすことが出来るかも知れません。

本格的な防毒マスクを用意すると1,500~5,000円になりますが、仮住まいよりは低予算で行える臭い対策と言えます。

・換気

外壁塗装中に、部屋に臭いがこもってしまうと喘息が悪化する可能性があります。工事中は、窓を閉める方が良いと感じられるかもしれません。

外壁塗装の塗料や粉が少ない窓から換気を行うことをおすすめします。また、換気扇も活用しましょう。

まとめ

外壁塗装工事は場合によっては喘息の症状を引き起こしたり、重症化させたりすることもあるため、工事前にしっかり対策しておくことが大切です。

特に溶剤系塗料を使うときは建物の周りだけでなく室内にも刺激臭がたちこむので、気管支が弱い方が建物に長期間滞在するのは避けた方が無難です。

ご自宅の塗装を依頼する業者には、家族や近隣に喘息を患っている人がいることを必ず伝え、水性塗料を選んでもらったり溶剤系塗料の使用範囲を短くしたりするなど、喘息の症状を悪化させない工事プランを依頼しましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年10月24日

2回目以降の外壁塗装でのポイント

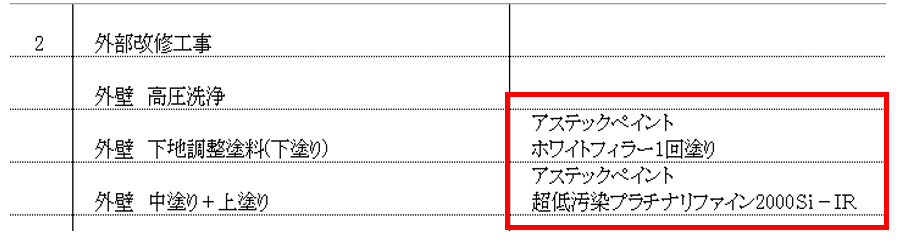

2回目、3回目の外壁塗装を検討中の方、いらっしゃいませんか?2回目以降の塗装工事の際には、前回の外壁塗装の際にどの塗料を使用して塗り替えたかも重要になってきます。

また、1回目と2回目以降の外壁塗装は、新築から経過している時間がちがってくるため、外壁塗装の費用や工事で使用する塗料が大きく違ってくることがあります。

今回は2回目以降の外壁塗装のポイントをご紹介していきます。

1回目と2回目の外壁塗装の違い

2回目の塗装となると、築年数も20年を超えていることが大半です。そうすると、様々な劣化症状が起きていてもおかしくありません。

そのため、2回目以降は塗装の費用や手間がかかります。費用が高くてもしっかり補修するのが重要になってくるのです。

2回目以降の外壁塗装のポイント

・費用が高くなる可能性がある

1回目の塗装工事では、塗料の費用がわかっていれば工事費用についてはだいたい検討がつくと思います。

しかし、2回目以降の塗装工事では思わぬ劣化が発生することもあるため、1回目よりも工事範囲が増えて工事費用が高くなる可能性があります。

また、下地まで傷んでいると下地処理や下塗りの工程が増えるケースもあるため、コストが上がる原因になります。

そのため、1回目の時より工程や工事が増える可能性があるということを理解しておきましょう。

・塗料との相性

2回目の塗装工事では、前回よりも高性能な塗料を選びたいという方もいるのではないでしょうか。

塗料のグレードが上がればメンテナンスの頻度を少なくすることができるため、トータルコストを抑えることができます。

ただし、塗料には相性があるため、相性の悪い塗料を塗るとすぐに剥がれたり膨れたりする可能性があります。

たとえば前回使用した水性塗料の上に、新たに溶剤系塗料(油性塗料)を塗り重ねると、溶剤(シンナーなど)が水性塗膜を侵して膨れやしわが発生してしまう恐れがあります。

2回目の外壁塗装の際はすでに古い塗膜が劣化しているため、あまり影響はないかもしれませんが、少しでも剥がれにくい塗膜にするためには塗料に相性があることを把握しておきましょう。

塗装が行わないほうが良い場合もある

住宅が著しく劣化している場合は塗装を行わないほうが良いこともあります。

外壁材の吸水が著しく、ボロボロと剥がれてしまう、爆裂や凍害によって更に剥がれる可能性が考えられる、透湿防水シートの経年劣化による外壁からの雨漏りを発生している、などの劣化症状がある場合は2回目の外壁塗装は行わず、根本的な問題を改善してから再度メンテナンスを行っていきましょう。

2回目の塗装が必要な時期

2回目以降の外壁塗装が必要な時期は、前回の外壁塗装で使用した塗料の種類や施工品質、立地条件、周辺環境、住まいの耐久性などによって異なります。

耐久性の高いフッ素塗料を使って塗装した場合には15~20年後、シリコン塗料の場合は10~13年後が一般的な外壁塗装の時期の目安とされています。

また建物の立地条件や周辺環境によっても塗膜の劣化速度が変わってくるので、以下のような劣化症状が現われたら外壁塗装を検討しましょう。

・外壁のひび割れ

・塗膜の膨れ

・コーキングのひび割れ

・チョーキング

・外壁、屋根の色褪せ

・コケの付着

まとめ

2回目以降の外壁塗装をご検討中ということは、お住まいへのダメージは確実に蓄積されています。

サイディングの張り替えやモルタル外壁の塗り直し等、1回目の外壁塗装よりも補修する箇所が増え、費用がかかってしまう可能性があります。

しかし、ご自宅を見直す良い機会でもあるので、少しでも劣化症状を確認したら、外壁塗装を検討しましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年10月10日

外壁塗装の見積書で見るべきポイント

外壁塗装工事で業者選びを行う際、見積書の金額だけに注目しがちです。「金額が安い」ということはとても魅力的ですよね。

しかし、金額だけでは適切な工事を行ってもらえるか、という判断ができません。そこで今回は外壁塗装の見積書で見るべきポイントをご紹介していきます。

見積書のチェックポイント

見積書のチェックポイント

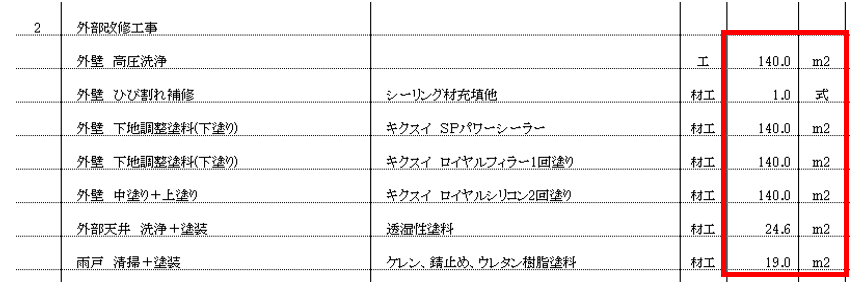

①塗装の面積や数量が明記されているか

外壁塗装や屋根塗装は、使用する塗料の使用量や、足場、高圧洗浄など、いずれも塗装面積が根拠となって金額が算出されます。

面積が出しづらい部位や工程でも、数量などが書いてあるのが望ましいです。また、面積や数量が書かれている場合でも、実際の数値とかけ離れていないかという点についても確認することが重要です。

②塗料の種類や名前が書いてあるか

重要なポイントとして、具体的な塗料製品が記載されているかしっかり確認しましょう。

塗装会社によっては「シリコン塗装」「フッ素塗料」などの大まかな種類でしか書いてない場合があります。

しかし同じグレードでも価格はピンきりで、メーカーや製品によっても大きく値段が異なります。

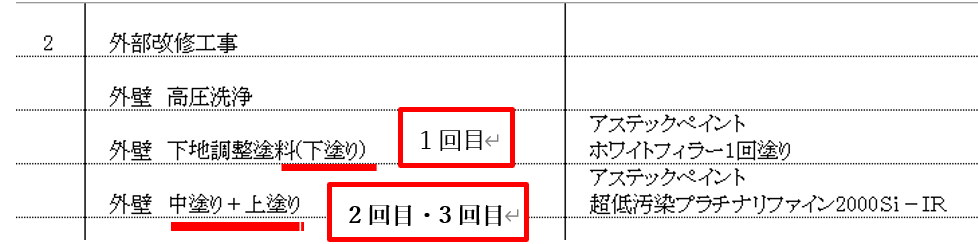

③塗装の回数は3回になっているか

塗装には下塗り、中塗り、上塗りの3工程があります。基本的に、外壁塗装は3回塗りが必要なので、見積書にもそのように記載されているか確認しておきましょう。

外壁塗装に3回塗りが必要な理由は、外壁を保護するための塗膜の厚さが1回や2回塗りでは形成できないからです。

塗料は1度に厚く塗ると垂れてきたり乾きにくくなったりする恐れがあるため、十分な性能を得るためには回数を分けて重ね塗りしていきます。

④見積費用が適正価格からかけ離れていないか

平均的な広さの戸建て住宅(約30坪)の外壁塗装をシリコン塗装で塗装する場合の相場価格は、70万円~90万円ほどです。屋根も外壁と一緒に塗装する場合には、80万円~110万円ほどかかります。

塗装工事の価格は塗料によっても異なりますが、上記の相場価格より50万円以上外れているときはしっかり理由を聞いて下さい。

⑤相見積もりをとる

複数の業者に外壁塗装の見積もりを依頼する時には、必ず同じ条件・同じ希望で相見積もりをとるのがポイントです。

各業者によって異なる条件で見積もりを依頼してしまうと、ほかの業者との比較が困難になり、見積もり内容が妥当なのかを判断しにくくなるためです。

相場よりも大幅に安い金額で依頼できるならそれに越したことはないですが、その業者の実績・技術力や対応品質なども考慮した上で、慎重に決める必要があります。

まとめ

外壁塗装の見積はネットで簡単にできるものではないので少し億劫に感じる方も多いと思います。ですが、その間にも外壁の劣化は進行していきます。

大規模な工事が必要になる前に上記でご紹介したチェックポイントを意識しながら見積もりを依頼してみましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月30日

ハウスメーカーと地元塗装業者、どっちがおすすめ?

はじめて外壁塗装をする際、どこに工事を依頼するか迷った経験はありませんか?家を建てたときのハウスメーカーや地元の塗装会社に依頼する、といった選択肢があります。

新築で施工してもらったハウスメーカーの外壁リフォームなので安心だと思いがちですが、外壁塗装の価格が高額、専門的な知識があるのか、また施工は正確で丁寧かなど、塗装専門店と比べるとどうでしょうか?

今回はハウスメーカーと地元塗装業者に依頼するメリット・デメリットを紹介していきます。

地元塗装業者のメリット・デメリット

メリット

・費用を抑えられる

地元の小規模な業者さんは社内で職人を手配して塗装を行うことが多く、余計な費用が発生せず費用を抑える効果が期待できます。

大手業者さんに依頼してしまうと、中間マージンが発生し、費用が高くなることがよくあります。

無駄な費用は誰だって望まないはず。中間マージンが発生しない地元業者さんがオススメです。

・地域に合った塗装ができる

地元密着の塗装業者さんは、その地域で生まれ育った方も多く、地域の気候などに詳しいため、地域にあった最適な塗料選び・塗装をしてくれます。

大手業者さんだと、地域性を理解していないことが多く、的外れな塗装をする場合があります。地域に合わない塗装がされてしまうと、1〜2年ですぐに塗装が剥がれる原因にもなります。

また、外壁塗装を専門に扱っているため、知識や経験が豊富な業者が多いです。地元で長い間外壁塗装をやっている業者があれば、信頼できる業者である可能性が高いです。

デメリット

・優良業者が分かりにくい

地元業者と一口にいっても業者さんの内容はさまざまで、質の良い業者さんを見つけるためには情報収集に労力がかかる面があります。

業者さんの中にはまれに悪質な業者が混じっていることがありますので、信頼できる業者さんかどうかをしっかり見極めましょう。

・アフターケア

地元の塗装業者を選ぶ際に注意しておきたいのが、施工後のアフターケアや保証制度です。

最近では小規模な業者さんの中にも充実した保証を設ける業者が増えてきていますが、保証内容にばらつきがあるのが現状です。

また、地元の小規模な業者を選んだ場合には屋根・外壁塗装に保証がついていても、数年後にその業者が倒産したり廃業したりしてしまうと、不具合が起きても対応してもらえないといった場合があります。

ハウスメーカーのメリット・デメリット

メリット

・実績が大きい

大手業者さんを選ぶメリットとして、施工の際や施工後に何か不具合が起きたとき、責任を持って対応してもらえる点が挙げられます。

また、今までの築き上げてきた信頼も高いので、安心して家のことを任せることができます。

・業者探しの手間が省ける

普段から塗装業者に関心を持っていないと、地元にどのような業者がいるのか把握ことは難しいと思います。

ご自身で業者を探して相見積もりをとって比較して…という手間を省くことができ、ご自身の負担を減らすことができます。

デメリット

・料金が高い

地元の業者さんと比べると料金が割高になる点が挙げられます。大手業者さんでは屋根・外壁塗装は下請けの業者に発注することが多く、下請けの会社からさらに別な業者に仕事が回ることもあります。

そのため、余分な費用がかかりがちになるほか、希望がうまく伝わらなかったり、意思決定までに時間がかかったりすることもあります。

契約を行う際の担当者と実際の施工を行う業者の所属が異なるため、伝達事項がきちんと伝わっているかどうか注意しておく必要があります。

まとめ

ハウスメーカーでの外壁塗装、地域の専門業者での塗装、メリットとデメリットをご紹介しました。地元業者と大手業者それぞれで「メリット」も「デメリット」も存在しています。

しかし、一般の住宅やマンションの塗装であれば、以下の理由から地元業者さんが最善だと私は考えます。

外壁を含めて家の色々なところをリフォームしたい、色んな業者を探すのが手間だと感じる方にはハウスメーカー、自分で業者選定がしっかりできる方、価格を重視して考える方には地域の外壁塗装専門の業者をおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月26日

難付着サイディングとは

「サイディング外壁は塗装が必要」ということはご存知の方も多いと思います。

しかし中には、塗料が付着しにくく塗り替えが難しい、難付着サイディングというものがあることは、あまり知られていません。

何も知らずにそのまま塗装すると大きな不具合が出てしまうため、難付着サイディングかどうかは、塗り替え前に慎重に判断しなければなりません。

今回は難付着サイディングについてご紹介していきます。

難付着サイディングについて

難付着サイディングとは、汚れが付かない様に表面に特殊なコーティングが施されたサイディングボードのことです。

外壁の表面を光触媒や無機、フッ素などでコーティングすることにより汚れに強い、色褪せがしにくい、紫外線に強いといった特徴があり、長期的に外壁を美しく保つことができます。

メンテナンスフリーと誤解されがちですが、一般のサイディングに比べると汚れにくいというだけで、メンテンナスが必要ないわけではありません。

難付着サイディングは、汚れが付きにくいと同時に、塗り替え時の塗料が密着しにくいので、専用の下塗り材を使わずに、一般のサイディングで使用する下塗り塗料を使うと、施工不良が起きてしまう恐れがあります。

難付着サイディングを見分けるには

・チョーキングが起こっていない

建物は、8~10年前後になるとチョーキング現象が起きます。しかし、難付着サイディングの塗膜は耐久性が高いため、10年以上たってもチョーキングがなかなか起きません。

10年前後の建物で、チョーキングが起きていない場合には、難付着サイディングの可能性があります。

・色褪せが起こっていない

日当たりが良い場所は、年数が経つと塗膜の色が薄くなってきます。難付着サイディングは、10年経っても見た目が変わらず、艶・光沢が残っている場合が多いです。

10年経っても色あせせずに、艶・光沢が残っている場合には、難付着サイディングの可能性があります。

・2001年以降に建てられた家

2001年以降に建てられた建物の場合は、難付着サイディングの可能性があります。光触媒などが外壁材に使用され、広がり始めたのが2001年以降だからです。

また、お家を建てられた際に汚れにくいなどとアピールされた場合も、難付着サイディングの可能性は高いです。

難付着サイディングの塗装

難付着サイディングは塗装できないというわけではありません。具体的には難付着サイディングに対応できるように進化した下塗り用塗料を使うことで難付着が解決できます。

付着しにくい外壁材であっても、密着力を上げるシーラーが開発されたことによって、他の外壁材と同様に塗装できるようになります。

ただし、業者が難付着サイディングであることを分かった上で、それに対応したシーラーを使い、適切な施工を行わないと数年で塗膜が剥がれてくる事態になりかねません。従来の外壁材の塗り替えより、業者選びが重要になります。

専用下塗り塗料

上記で説明したように、難付着サイディングだった場合でも、塗装メンテナンスは可能です。

本来は塗装しにくいような素材にも使える、密着力を上げた塗料が開発されていますので、それを使うことで難付着サイディングも通常の外壁と同じように塗装することができます。

具体的には、塗料カタログの適用下地欄などを見て、光触媒や無機系などのボードにも塗装できる、と明記されていることを確認しましょう。

まとめ

難付着サイディングが塗り替え時期に入ってきている時代なので、剥がれるトラブルが増えてくる可能性があります。

家を建てる時に、ハウスメーカーさんから「この外壁は高耐久なので塗り替えは必要ありません」と言われた場合は、難付着サイディングの可能性が高いです。

このような特殊なサイディングボードの塗り替えは、お近くの外壁塗装店にご相談されることをお勧めします。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月19日

クリアー塗料を使った外壁塗装

現在の住宅は石目調やレンガ調などのおしゃれなサイディングがよく使われています。

しかし、そろそろ経年劣化が現れていて外壁塗装をしたいけど、塗装で模様を塗りつぶしてしまうのはもったいない、デザインが気に入っているのでそのまま残したい…とお悩みの方はいらっしゃいませんか?

そんなお悩みを解決するのが、クリアー塗料です。今回はクリアー塗料を使用した外壁塗装についてご紹介していきます。

クリアー塗料とは

クリアー塗料とは、顔料を含まない、コーティング(保護)としての機能に特化している透明の塗料のことです。

クリアー塗料は透明であるため、デザインが施されたサイディングボードの上から塗装しても、模様や目地を塗りつぶしてしまわないため、外壁材のデザインを残したまま表面を保護することができます。

メリット

既存の外壁や色をそのまま残せる

上記でもお伝えしたように、クリアー塗料最大のメリットは塗料が透明であるため、外壁の色や柄をそのまま残せるというところです。

外観の印象や色を変えることなく塗り替えを行うことができます。

外壁に艶が出る

クリアー塗料で外壁塗装をすると艶を出すことができます。

外壁に艶が出ることで外壁の色や柄を美しく見せることができます。

クリアー塗料によっては、艶有、3分艶、艶消などが選択できるものもあります。

塗り回数が少ない

クリアー塗料は塗料を塗る回数が色のついた塗料よりも少なく済むという特徴があります。

色のついた塗料を塗装する時は、下塗り→中塗り→上塗りの計3回の重ね塗りが行われますが、クリアー塗料は1層目を塗り、その1層目が乾燥したら、同じクリアー塗料で2層目を塗って計2回の塗装で完成です。

3回塗る色付きの塗料よりも塗装回数も使用する塗料の量も少ないため、クリアー塗料の平方メートルあたりの施工単価が比較的安価になります。

チョーキング現象が起こらない

チョーキング現象とは、劣化現象の一つで、塗膜表面に白い粉が発生し、触ると手に白い粉がつく現象のことです。

外壁表面に現れる白い粉の原因は塗料に含まれる顔料で、顔料がチョークの粉のように白い粉になって外壁表面に現れるようになるのです。

クリアー塗料には色を付けるための顔料がそもそも含まれていないため、塗料が劣化してもチョーキング現象が起こらず、誤って外壁に触れたとしても、白く汚れてしまうことがありません。

デメリット

色付きの塗料よりも早めの塗り替えが必要

クリアー塗料で塗装をする場合、既存の外壁がひび割れや傷、色褪せなどの劣化症状が現れていないことが条件となります。

そのため、クリアー塗料を使用するには外壁に劣化症状が起きる前に外壁塗装をする必要があります。

ひび割れが起きている外壁

クラックとは、上記の画像のように壁にひび割れが起こっていることを指します。クリアー塗料にはクラックの保護機能はないので、塗装してもクラックを塞ぐことはできません。

クラックを補修するにはコーキング材を充填し、適切な下塗り材で処置することが必要です。

補修しないままクリアー塗装をすると補修跡が見えてしまうので、見映えが非常に悪くなってしまいます。

クリアー塗料が使えない外壁がある?

注意しなければいけないのは、クリアー塗料で塗装できないサイディングがあるということです。

1つ目は、劣化が激しい外壁です。劣化が進行して色褪せや汚れ、ひびなどが残っていると、塗装をしても透明なので跡が目立ってしまいます。

2つ目は光触媒やフッ素、無機などのコーティングがされているサイディングは、クリアー塗料を使用してもすぐに剥がれて施工不良の原因になってしまいます。

しかし、近年では上記のようなサイディングにも使用できるクリアー塗料が出てきているので、塗装業者とよく相談して使用しましょう。

3つ目は金属系サイディングです。表面がつるつるしていて密着性が悪くなるため、クリアー塗料を使用できない場合があります。

まとめ

クリアー塗装は現在のお気に入りの外壁のデザインを残すことができるだけでなく、親水性やUVカット機能などで外壁を保護することができるので、人気の高い塗料です。

しかし、外壁の状態や素材によっては、塗りつぶしてしまった方が見映えが良くなったり、クリアー塗装ができなかったりする場合があるので注意が必要です。

クリアー塗料を選択する前に、ご自身の外壁に施工できるかどうか、塗装業者に相談してみましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月12日

屋根塗装のDIYはできる?

屋根塗装費用の節約のために、自分でやろうと考える方もおられるのではないでしょうか?

屋根塗装を自分でやると節約にはなりますが、様々なリスクもあるため、それを理解しておくことが大切です。

今回は屋根塗装のDIYについてご紹介していきたいと思います。

屋根塗装の工程

まず、屋根塗装はどのような手順で行うのか見ていきましょう。

①足場を組む

②養生をする

③屋根の下地処理をする(高圧洗浄など)

④塗装をする(下塗り・中塗り・上塗り)

⑤足場を解体する

上記のように足場を設置して~となるとDIYは難しそうですね。

メリット

・人件費が節約できる

・好きな塗料で好きな模様を作れる

・達成感があったり愛着がわいたりする

屋根塗装を自分でやるメリットは業者に支払う人件費を節約することができます。

その分、業者よりも作業効率は悪く、自分の時間は取られるので、基本的には時間に余裕がある人に向いています。

また、DIYが趣味だったり、絵を描くことが好きな人は、好きな色の塗料で模様をつけるなどオリジナルな屋根とすることができます。

時間がかかる分だけ、屋根塗装が終わった後の達成感や愛着がわいてくる可能性もあります。

デメリット

・工期が長い

・転落のリスクがある

・業者が施工するよりも耐久性が低くなる

・ご近所トラブルが起こりやすい

デメリットは、工期・転落リスク・作業効率が悪いなどがあります。プロでも屋根塗装は0にすることはできません。

それを素人が行うということは、転落のリスクが高くなると言えます。また、業者に依頼すると2週間程度で終わる作業も、個人でした場合は数カ月かかります。

それ以外にも、屋根塗装のノウハウはないので、業者が施工するよりも耐久性が低くなります。

例えば、業者の施工だと10年ごとに塗装を行う必要があるのに対して、自分では5年ごとに塗装を行わなければならない可能性があります。

さらに、間違った作業で塗装したために、屋根から雨漏りしてしまい、屋根の耐久性が低下するといったリスクもあります。

まとめ

屋根塗装を自分でやることは、高所作業のため滑落・転落のリスクがありオススメできません。屋根塗装を自分でやるメリットは業者に支払う人件費を節約することができます。

デメリットとしては、屋根塗装のノウハウはないので、業者が施工するよりも耐久性が低くなります。間違った作業で塗装したために、屋根から雨漏りしてしまい、屋根の耐久性が低下するリスクもあります。

屋根塗装はただ塗料を塗るだけではないので、正しい手順で屋根塗装することが重要です。屋根に関してお悩みの方はプラニング・Kまでお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月9日

塗料の匂い、いつまで続くの?

塗装工事が始まり、養生の関係で窓が開けられなくなると臭いや空気がこもってしまいます。

これがストレスになり、塗料の匂いはいつまで続くんだろう、と不便に感じる方が多くいらっしゃると思います。

今回は塗装工事中の換気問題についてご紹介していきます。

工事中の塗料の匂いはいつまで続く?

工事が始まってしまうと多くの方が埃や臭いが気になります。塗装作業は、3回塗りでワンセットの工程です。

下塗り・中塗り・上塗りを、それぞれ1日ずつかけて行います。つまり、塗装作業が行われる最低3日間は臭いが続いてしまいます。

しかし、塗装工事中でも、場合により換気は可能です。窓が開けられない状況を避けるための事前準備として、作業員への事前確認、換気扇の利用、養生タイミングの調整などが必要です。

換気をするためのポイント

業者に伝える

工事開始前に、作業員に窓を開けたいことを伝えることが大切です。

たとえば、換気のために窓を少しでも開けておきたい場合や、特定の時間帯に自然の風を入れたいという希望を伝えます。

事前にこのような要望を伝えることで、作業員は養生の方法を調整し、窓の開閉が可能な状態を作ってくれます。

換気扇を使用する

外壁塗装の工事中、窓が開けられない状況でも、換気扇の使用は可能な場合があります。

業者と事前に相談し、換気扇の養生方法を工夫することで、室内の空気を新鮮に保つことができます。

とくにキッチンやバスルームなど日常的に換気が必要な場所では、この対策はおすすめです。

養生のタイミングをずらす

窓を養生するタイミングをずらしてもらうことで換気できるようになります。塗装工事は、家の窓を養生シートで覆うため、窓を開けられず換気が難しくなります。

しかし、工事業者に相談して、養生のタイミングを調整してもらうことで、換気できるようになります。

換気以外の臭い対策

・できるだけ外出する

外壁塗装期間中は、なるべく外出することをおすすめします。期間中は塗料の臭いや作業音など、居心地の悪さを感じる場合があります。

家を空けることで、これらの不快な要素から一時的に逃れ、ストレスを軽減できます。

さらに、工事中は作業員の出入りが多いと、落ち着いて家の中で過ごすことがむずかしいですが、外出することによってそれもなくなります。

・マスクを着用する

工事中、家にいなければいけない場合はマスクを着用しましょう。

マスクは臭い対策だけではなく、健康を守るうえでも重要です。

・水性塗料を使用する

外壁の塗装に、水性塗料を選択することもまた対策の一つです。水性塗料は、塗装時の臭いの発生を大幅に減らすことができます。

さらに、乾燥速度が早いため、工事の進行もスムーズになります。水性塗料は塗装後のメンテナンスもしやすく、環境にも優しい選択肢として高く評価されています。

注意点

体の弱い人は避難!

気管支が弱い方、アレルギーのある方などは、外壁塗装工事中は、長時間建物の中にいるのは避け、空気がきれいな場所に避難しておくことをおすすめします。

特に、赤ちゃんや妊婦の方、足腰の悪い高齢者の方、ペットなど、自力での移動が困難な方は、現場から離れた場所に避難するとよいでしょう。

まとめ

外壁塗装は、換気が非常に行いにくい工事です。しかし、いざ工事がはじまってから換気が行えないことに気づくのと、前もって対策しておくのとでは、後者のほうが工事中のストレスは少なくなります。

工事中に外出の予定を立てたり、臭いが少ない塗料を選んだり、業者に相談して養生方法を工夫してもらったりして、換気対策を進めておきましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年9月2日

ケイカル板の塗装とは?

ケイカル板とは、軒天や室内天井、外壁などに使われる建材のことです。「ケイ酸カルシウムケイカル板」の略で、耐火性に優れている、湿気に強いなどの特徴があります。

ケイカル板を使うのにはどのようなメリットや理由があるのでしょうか?今回は、ケイカル板の特徴やメリット・デメリット、ケイカル板のメンテナンス法などについてご紹介します。

ケイカル板とは

ケイカル板の正式名称は「ケイ酸カルシウム板」で、主に一般住宅などの軒天井材として使用されています。

ケイ酸質原料、石灰質原料、補強繊維を主原料としていて、建物の内外装に使用されている主要な建築材料の1つです。

内装材としては、水に弱い石膏ボードの代わりに、主に水回り部分に利用されていて、トイレの天井や壁などにもよく使われています。

ケイカル板は耐火断熱材であることから、外壁材としても用いられています。

メリット

ケイカルボードは軽く、木材と比較して断熱性が高いメリットがあります。

更に、水に強く、カビが生えづらいので、水回りに使われてことが多いです。

国土交通省認定の不燃建材なので安心して屋根や外壁などに使えるメリットは大きいです。

デメリット

ケイカルボードは、薄いもので数ミリ、厚いもので数センチと幅が広いです。薄いものは割れやすいというデメリットがあるので、施工の際は注意が必要です。

また、ケイカルボードをビスなどで固定する際に、ヒビが入りやすいといったデメリットもあります。

ケイカル板のメンテナンス方法

ケイカル板を塗装した後は、定期的なメンテナンスが必要になり、時期をみて塗り替えを行わなければいけません。

またケイカル板の劣化が激しい場合は、塗り替えでは対処できない場合があり、張り替えが必要になるケースも少なくありません。

素人がケイカル板の状態を正しく判断することは難しいので、専門業者に頼りましょう。

ケイカル板の劣化原因

ケイカル板の劣化原因となるのは、主に以下のようなものがあります。

・紫外線

・熱

・雨や雪、湿気などの水分

・ほこり

・水分の融解と凍結

軒天に使われる場合、照り返しによる紫外線の影響や雨や雪などの湿気の影響などがケイカル板の劣化につながります。

室内の利用ではコンロからの熱やほこりなどが影響します。

ケイカル板を塗装する流れ

清掃・高圧洗浄

まずは塗装する前に、対象部分を綺麗にします。室内の場合は、濡れ雑巾などで汚れをふき取ります。

タバコのヤニのような強い汚れがない場合は、ほうきでホコリを払う程度でも大丈夫です。

屋外の場合は、室内よりも汚れがついているので、高圧洗浄機を使って綺麗にします。

ケレン

ケレンとは、表面を削って滑らかにする作業です。汚れを落とし表面を平らにすることで、塗料がつきやすくなります。

ケイカル板表面の汚れをサンドペーパーなどで落とします。釘の跡などへこんでいる部分があればパテで埋め、でこぼこ面を平らにします。

養生

塗料が他の部分に飛散しないように養生を行います。特に室内では、家具などを汚してしまわないように、細心の注意を払います。

下塗り

次に下塗りを行います。壁際などの部分はハケを、平面の部分はローラーを使って塗ると効率的です。

規定の乾燥時間に注意します。下塗り塗料を塗っておかないと、密着性や耐久性が下がり剥がれの原因になってしまいます。

上塗り

下塗りが十分に乾いたら、上塗りを行います。上塗りは2回に分けて塗るのが一般的で、 1回だけで仕上げるよりもきれいに整います。

まとめ

ケイカル板は外壁と同様、10年に1回くらいの頻度でメンテナンスが必要です。

正しくメンテナンスをして耐久性と美観を維持していきましょう!

カテゴリ:塗装工事