- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2023年11月30日

塗装工事の工程と工期

外壁塗装を検討している方の中には、どのくらいの工事期間がかかるのか分からなくて、なかなか工事に踏み込めていない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。このようなお悩みや不安をお抱えの方のために、外壁塗装に関わるスケジュールや工程ごとの流れや日数を解説します。

外壁塗装にかかる期間はどれくらい?

一般的な外壁塗装工事の場合の工期は、約2週間程度です。季節や雨の有無、家の大きさや修繕の程度、防水工事の有無、下塗り・上塗りの回数など工事内容によっては、プラスで日程が必要となります。

外壁塗装の工程

①近隣への挨拶

外壁塗装工事には、塗料の飛散や悪臭、騒音などが原因で、近隣住民とのトラブルに発展するケースが多々あります。そのため、ご近所さんとのトラブルを未然に防ぐためにも事前の挨拶回りは非常に重要です。

最近は、塗装業者が代わりに挨拶してくれる場合も多くありますが、誠意を伝えるためにもご自身でも挨拶回りをすることをおすすめします。

②足場設置・養生シート張り

足場の設置は、外壁の塗装工事を安全で効率よく行うために必要不可欠です。

足場に養生シートを張ることで、高圧洗浄中や塗装中に洗浄水や塗料が周囲に飛散するのを防いでくれます。

足場の設置と飛散防止ネット張りは、基本的に1日で終わります。

③高圧洗浄

外壁や屋根などに付着している汚れやホコリ・コケ・藻・カビなどを高圧洗浄水で洗い落とします。高圧洗浄は半日から1日かけて行いますが、洗浄後に1~2日かけて乾燥させる時間が必要です。夏場や乾燥しやすい天候であった場合は、24時間以内に乾燥することもあります。

④下地処理

外壁のひび割れ部分や、シーリングが劣化を起こしている部分を埋める補修作業を行います。この作業を行わないと、塗装後の塗膜の劣化を早める原因になります。

⑤塗装作業

塗装作業は下塗り、中塗り、上塗りの3工程に分かれます。下塗りは、中塗り・上塗りで使われる塗料と下地との間の接着剤的な役割を果たします。中塗り・上塗りとは異なる塗料が使われ、シーラーやフィラー、プライマーと呼ばれます。

経年劣化の具合や塗装面の状態によっては、塗料の吸い込みが激しいため、下塗りを2回以上行う場合もあります。中塗りと上塗りでは塗料が別の場合がありますが、一般的には同じ塗料が使われます。

下塗り・中塗り・上塗りそれぞれの過程で、塗料の乾燥時間を守ることが重要です。乾燥時間を短縮すると、塗装後に不具合が発生する原因になるので、しっかりと乾燥させることが必要です。

⑥点検

業者と一緒に塗装の仕上がりを確かめます。塗り残しやムラ、その他気になる箇所がないか入念に確認します。もし気になる箇所があったらその場で手直ししてもらいましょう。

⑦足場解体・清掃

最後に足場、シートを解体します。最後に建物周囲のゴミの清掃や整地などを行い、完了となります。基本的に1日あればすべての作業が終わります。

まとめ

塗装工事の工程の多さに驚かれた方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介した工期はあくまでも目安で、使用する塗料の種類にもよって変動します。

なかなか寒い時期は外壁塗装を考えにくいかもしれませんが、気候が暖かくなった時に、綺麗なお家でいたい!とお考えの方は、是非この寒い時期から外壁塗装に向けて検討を始める事がオススメします。

カテゴリ:塗装工事

2023年11月20日

塗装工事をする前に部材の名称を知ろう!

外壁・屋根リフォームは何度も行うものではないので、建築関係の用語は馴染みがなく、難しく感じる方が多いと思います。また、外壁塗装の見積書や施工内容を見るときは、建物のパーツや外装素材の名称がわかっていると便利です。

塗装される箇所とされない箇所を調べられるだけでなく、付帯部の塗装忘れや手抜き工事を防ぐことにも役立ちます。そこで今回は外壁や屋根の各部材の名称についてご紹介していきたいと思います。

外壁パーツの名称

目地

外壁材や窓サッシ同士の継ぎ目部分のことです。サイディングボードには防水のためシーリングが詰めてありますが、シーリングは紫外線や雨水で劣化するため外壁塗装の際に補修が行われます。

幕板

境界を分けるような使い方をされる横長の板のことで、外壁に設置されるものは接合部を隠して防水性を高め、装飾的な意味合いで用いられます。

ベースカラーとアソートカラーを仕切るアクセントカラーとして使われることも多いです。

雨戸

雨戸はご存じの方が多いと思います。大きめの窓の開口部の外側に設けられた戸のことで引き戸、シャッター、折り戸とさまざまなタイプがあります。

また、雨戸を収納するスペースのことを戸袋と言います。普段は雨戸ではなく戸袋のみ見えた状態になるので、建物の美観のためにも雨戸とセットでの塗り替えがおすすめです。

笠木

ベランダなどの手すりや塀の上に取り付けられた木や鉄でできた板のことです。

外周りに使うものは金属製が多く、笠木と笠木の継ぎ目の部分は雨水が浸入しやすいので劣化状況により、塗り替えや継ぎ目の防水処理を行う必要があります。

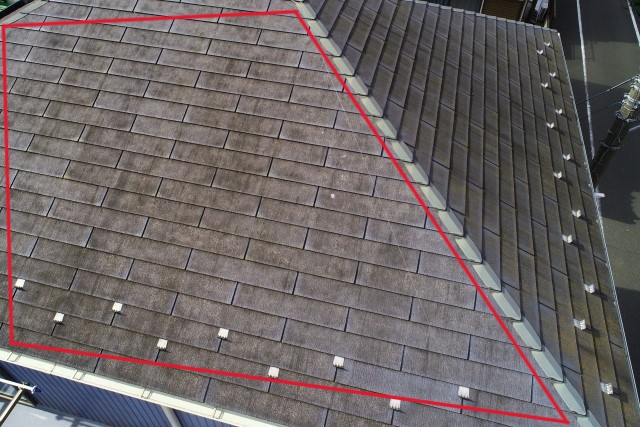

屋根パーツの名称

棟(大棟)

屋根材と屋根材の継ぎ目のことです。雨水が入り込まないよう隙間を覆う役目を担っています。

屋根からの雨漏りは棟板金の劣化から始まることが多く、棟板金だけでなく板金を屋根に固定する釘なども錆びが起きていないか塗装の際に点検する必要があります。

平部

平部とは屋根の平面部に葺かれている場所で、

一般的に言う屋根の部分です。

軒天井

屋根や庇などが外壁より出っ張っている部分の裏側を軒天井、または軒裏と呼びます。

普段は雨が当たらないため劣化に気づきにくい軒天ですが、構造上湿気が溜まりやすいです。

劣化すると躯体の腐食に繋がることもあるため、軒天のメンテナンスも外壁塗装では重要な工程です。

鼻隠し

屋根の軒先に貼られている板のことです。鼻隠しには建物構造部が剥き出しにならないようカバーする役割があります。

また、それだけでなく屋根の先端に雨樋を取り付ける下地としての側面も持っています。

そのため、鼻隠しが劣化すると雨樋まで外れてしまうので、外壁塗装の際に鼻隠しのメンテナンスも行われます。

まとめ

建物のパーツや外装材の名称は外壁塗装リフォームを経験していなければ馴染みがない用語ばかりです。しかし、どのパーツが何のために、どこに設置されているか把握できていれば、施工業者との打ち合わせや相談がスムーズになり、悪徳業者の嘘の説明にも騙されにくくなるでしょう。

すべて一度に覚えようとする必要はありませんので、業者との打ち合わせ前に一通りの名称に目を通しておくことをおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2023年11月13日

外壁塗装のDIYをおすすめしない理由

最近ではDIYブームもあり、お家の外壁塗装をご自身で行う方が増えています。塗装は塗料を塗るだけで誰にでもできる、とお考えの方もいます。確かに、人件費などがなく、材料費だけで済むので費用は相当抑えられます。

しかし、いくら安く済むからと言ってDIYをおすすめすることはできません。そこで今回は外壁塗装のDIYをおすすめできない理由をご紹介いたします。

作業の危険性

外壁塗装は手元の範囲で行えるのは限られていて、そのほとんどが高所作業となります。 工事をするときは足場を組みますが、DIYだと足場を組むにはかなりハードルが高くなります。

足場を使わないとなるとハシゴや脚立、踏み台で行うことになりますが、これは安定性に欠けてとても危険です。脚立から落下や屋根から滑り落ちて怪我をする可能性があります。また、コケが生えていたり、破損している箇所があったり、初心者が行うには危険な箇所が複数あります。

他のお家を塗装している職人さんを見ると、いとも簡単に行っているように見えるかもしれませんが、職人さんは気を付けなければいけないポイントや、足場の使い方をしっかりと熟知しています。

腕のいい職人さんほど、難なく行っているように見えますが、初心者が同じようにできることはまずないです。

専門である塗装職人ですら、転落等の事故が起こっているため、初心者の場合はより事故のリスクが高まります。

塗装の耐久性が落ちる

塗装はただ塗料を塗るだけの簡単な作業に見えるかもしれません。しかし専門知識と正しい方法で塗装しないと耐久性が落ちて長持ちしません。すぐに剥がれるような塗装だと短い周期で再塗装が必要になり、手間とコストがかかります。

塗装周期が短くなるほどDIYのコストが安いというメリットはなくなってきて、気がついたら業者に依頼するよりも費用が高くついていたということにもなりかねません。

作業効率が悪い

業者に任せた場合、2週間程度で終わりますが、これを一人で働きながら行う場合、土日等の休日を返上して塗装作業を行うとしても2カ月程度かかります。外壁塗装はある程度まとまった範囲を塗装していかないとムラが出てしまいます。

DIYでは1日に行える作業範囲も限られ、小分けしながら作業を進めていくしかありません。また、雨の日は塗装ができませんので、塗装が仕上がっていないところがしばらく雨にさらされていると性能も落ちてしまい、やり直しするにも時間が掛かってしまいます。梯子や脚立で作業する場合は、移動しながら行うことになりますので、非常に効率が悪く、作業ペースも遅くなってしまいます。

建物の状態が悪くなる

塗装は建物の見栄えだけを維持するものではありません。経年劣化で建物は色褪せてきたり、汚れてきたりしますが、それは美観性の問題だけではなく、建物を保護する性能も低下しています。

建物は雨風に晒されているため、防水性などの性能が落ちてくると劣化を早める原因となります。DIYで外壁塗装をした場合、正しく施工されていない場合がほとんどです。

性能は落ちて、かえって建物の状態を悪くさせてしまうかもしれません。コーキングの打ち替えや補修などが適切に行われていないと、腐食や雨漏りのリスクが高くなります。

まとめ

DIYはすべて自分で行うので、施工ミスや事故が起きてもすべて自己責任です。たしかに人件費がかからず、材料費のみで安く済みますが、塗装の品質が落ちるだけでなく、建物の状態を悪化するリスクを抱えるのは負担が大きくなります。

デメリットが大きい分、DIYは、怪我をするリスク、費用対効果、施工不良のリスクなどを踏まえて検討するようにしましょう。

カテゴリ:塗装工事

2023年11月6日

外壁塗装で高級感のある家にする方法

外壁塗装をして高級感のある住宅にしたい、という方は多いのではないでしょうか。高級感を出すには、塗料の色や塗料の種類、配色などがポイントになってきます。今回は外壁塗装で高級感のある家にする方法をご紹介します。

高級感のあるポイント

高級感のある色で塗装

どのような塗料で塗装するかによって外壁の印象は大きく変わります。高級感のある色は次のような色です。

・ブラック ・ホワイト

・グレー ・ダークブラウン

・ネイビー

落ち着きを求めるのであれば「同系2色」にするのがおすすめです。中でもダークブラウンとベージュ、ネイビーとライトブルーなどにする人が多いようです。メリハリを持たせたいのであれば「白×有彩色・無彩色」がおすすめです。

一部分にアクセントカラーを用いる方法もメリハリが出やすくなります。存在感を出したい場合は「色×柄」がおすすめです。

「色×柄」はシックやモダンな仕上がりを演出する時に効果的です。3つの組み合わせ例を挙げましたが、住宅の周囲の状況は異なるため、外壁塗装をする前のカラーシュミレーションを検討しましょう。

艶消し塗料で塗装

外壁塗料には光沢や艶のない艶消し塗料があります。艶消し塗料を使用することでマットな仕上がりになり、高級感が増します。

また、上記のような色ではなく、ポップな色を選択して艶消し塗料を使用しても高級感のある仕上がりにはなりません。そのため、艶消し塗料を塗装する場合にも、色は慎重に検討するようにしましょう。

2~3色で塗装

色の組み合わせ方や塗り分け方によって高級感のある外壁になります。ブラウン×ホワイト、ブラック×グレーなど鮮やかさを抑えたツートンカラーにすると高級感がアップします。

また、コーキングにもいくつか色があります。外壁の色に合わせてブラックやグレーなどを選択しましょう。細かい部分をこだわることで外壁全体にまとまりがでます。

現在の高級感のある外壁の色・柄を変えずに塗装

外壁塗装用の塗料には、透明色のクリヤー塗料というものがあります。クリヤー塗料は外壁の色や柄を塗りつぶさずに塗装をすることができます。現在の高級感のある外壁をそのまま残したいという方におすすめです。

しかし、外壁の劣化症状が進んでいる場合や特殊塗料(フッ素塗料、光触媒塗料、無機塗料など)が塗装されている場合は、クリヤー塗装ができない可能性があるので注意が必要です。

仕上がりをイメージする

どのような方法で塗装するかを検討するときは、ご自宅の「外壁の種類」「外壁表面の凹凸の有無や形状」「大きさ・形状」などを踏まえてどんな仕上がりになるのかイメージすることが重要です。

新たに外壁の印象をガラリと変えて高級感のある仕上がりにする場合は、失敗しないために、同じような色で塗装をしている住宅の施工事例を見たり、カラーシミュレーションをして仕上がりイメージを膨らませておくことをおすすめします。

まとめ

今回ご紹介したように。高級感のある外壁にするためには、高級感のある色で塗装をしたり、艶消し塗料で塗装をしたり、2~3色で塗装する、といった方法があります。

外壁の色選びで失敗しないためには、今回お話ししたようなポイントを熟知している業者に任せることが重要です。どのような色にしたいか、ツートンカラーにするか単色にするかなど迷う場合にも、一度業者に相談してみることをおすすめします。わかりやすくカラーシミュレーションしてくれる業者も多くあります。

過去にどんな施工事例があるか、どの色の組み合わせが人気なのか、といったことも気軽に質問してみると良いでしょう。「仕上がってみたら思っていた感じと違った…」とならないように、慎重に外壁塗装を行いましょう。

2023年11月2日

塗膜についての基礎知識

外壁塗装を検討している際、インターネットなどで調べていると“塗膜”というワードがでてくると思います。塗膜は、外壁や屋根に塗った塗料が乾燥して固まり、膜状になったものです。

塗膜の性能をちゃんと発揮させるには、ただ塗れば良いわけではなく、正しい施工方法、塗料の量を使用することで初めて塗膜本来の機能を発揮します。

今回は塗膜の基礎知識についてご紹介していきます。

塗膜とは

塗膜とは最初にお伝えしたように塗装後に、その塗料が固まることで形成される塗料の膜を言います。屋根や外壁、その他、建物の塗装できるすべての部分は日々紫外線や雨水を浴びて塗膜は劣化していきます。

塗膜の劣化により防水機能が低下すると、雨水が建物の内部に入っていき、建物の劣化が加速してしまいます。これを防ぐ方法として、建物に塗装を行い、塗料が乾燥することにより、塗膜が形成されて建物の保護を行います。

塗膜の役割

塗膜の役割は“コーティング(保護)”です。屋根や外壁にはセメントが使用されているものが多いのですが、そのセメントには水を吸収する性質があるため、何もコーティングしていない状態であると、雨水を吸収します。

吸収した水は気温差により膨張したり、伸縮したりするのでセメント部分が割れたり、爆裂したりします。さらに劣化が進むと建物内部に水が入り、建物全体を劣化させていきます。外壁や屋根は家全体を守ってくれているものですが、その外壁材や屋根材自体を守ってくれるのが塗膜です。

塗料を塗ることで、外壁材や屋根材自体のひび割れや欠落、反りなどを防ぎ、建物を長く綺麗に保つ働きをしてくれています。

塗膜ができるまで

塗装時に塗料が規定より薄く塗られた場合、塗膜が薄くなり本来の性能を発揮できず、再びひび割れてしまう、剥がれてしまうこともよく起こります。塗装は色が付けば良いわけではなく、正しい工程で、かつ、正しい量の塗料を、正しい施工方法で作ることが塗装工事を成功させる上で とても重要となります。

塗膜を形成するには、素地と中塗り・上塗り塗料の密着を良くするための下塗り、基材を保護したり色をつけたりするための中塗り、上塗りという流れで塗膜を形成していきます。

しっかりとした塗膜を形成させるためにもう一つ大事なことがあります。それは各塗装後に決められた乾燥時間を守ることです。塗料は塗膜になる成分と塗膜にならない成分の2種類があり、塗膜にならない成分は乾いて固まります。

塗料が乾燥しない状態で上塗りした場合、塗料の膨れや早期の色あせなどが発生してしまいます。塗料メーカーが定めた乾燥時間を守ることが重要です。

塗膜がうまく形成されなかった時に起こるトラブル

褪色

褪色とは、色が褪せることですが、正しく施工した場合の平均的な褪色の目安は、約10年前後と言われています。それよりも短い期間で褪色が見られる場合は、外壁塗装の施工に問題があったと言えるでしょう。施行した業者に相談してみることをおすすめします。

チョーキング

チョーキングとは、外壁に触れると手に粉のようなものが付き、外壁が白っぽく見えることです。これは外壁塗装の劣化の表れなので、放置せず業者に相談する必要があります。

チョーキング現象も褪色と同じような劣化なので、新築や塗装工事から約10年前後で見られる現象です。それよりも早く、2年〜3年でチョーキング現象が見られるときは、施工不良も考えられます。

ひび割れ

外壁塗装のひび割れも、経年劣化のほか、その時期が早ければ施工不良も考えられます。経年劣化による褪色やチョーキング現象のように、外壁塗装のひび割れが起こることもありますが、その時期が塗装工事をした日から早い時期に起こった場合は、塗装料の不足や、乾燥時間の短縮などの手抜き工事が施された結果、塗膜がしっかりと完成されなかったことが原因の場合もあります。

まとめ

塗膜は外壁塗装や屋根塗装を行ううえで非常に重要な役割をしています。塗装後の乾燥時間や塗料の粘度などしっかりと守ることも重要です。外壁塗装・屋根塗装をご検討の際はお気軽にプラニング・Kまでお問い合わせください。

カテゴリ:塗装工事

2023年10月30日

工事中の防犯対策

外壁塗装中の犯罪被害は全国的にも毎年報告されています。外壁塗装でのメンテナンスを怠りボロボロに劣化したお宅は防犯意識が低いとみなされ、空き巣に狙われるケースもあります。

そもそもなぜ外壁塗装中に犯罪が起こるのでしょうか?また、何か対策方法はあるのでしょうか?今回は安全に防犯対策をしながら外壁塗装を行う方法をご紹介します。

工事中、空き巣から狙われやすい理由

足場がある

外壁塗装時は建物の周囲に足場を組み、この足場を使って業者が塗装を行います。足場は屋根から家全体を覆うように組まれますが、誰でも簡単に登れてしまいます。

空き巣は通常、勝手口やドアから侵入しますが、外壁塗装時の空き巣は窓やベランダから侵入します。足場があることで通常よりも侵入が容易になります。

特に2階以上であれば戸締りの甘いベランダやトイレの窓は多く、そういう気の緩みを空き巣は狙っています。

足場は工事が終わるまで設置されるため、空き巣に遭いやすいリスクが長く続きます。

養生シート

もう一つは外壁塗装時に行う養生です。外壁塗装時に建物を守り、塗料で周囲を汚したり傷つけたりしないようにシートで覆いをかけて保護します。結果、外から家の中や家全体が見えづらくなるため、外壁塗装時は普段より不審者の侵入が気づかれにくくなります。外壁塗装中は足場と養生によって人に見つからずに侵入しやすくなります。

人の出入りが多い

塗装工事中は普段の生活に比べ、人の出入りが多くなります。全ての工程を一貫して同一会社の職人が施工するならば安心ですが、下請けや孫請けの職人の顔や名前まで把握できていない場合もあります。

そうなれば簡単に人の出入りに溶け込むことができますので注意が必要です。どこの誰が施工するのかあらかじめ把握しておくことも大切です。

塗装中の防犯対策

カーテンを閉める

カーテンがあいている家は、室内が覗きやすくなるため泥棒に狙われる危険があります。足場が設置されていれば、作業中の職人が意図せず中を見てしまうこともあります。窓を通して職人と目があってしまうと気まずいですよね。 外壁塗装の工事中は、昼夜問わずカーテンは閉めることをおすすめします。

窓を施錠

外壁塗装の工事中は、2階の窓であっても足場から簡単に移動できます。そのため、窓からの侵入を防ぐために施錠は必ず行ないましょう。2階の窓だからと安心して施錠をしないと泥棒が侵入するおそれがあります。

また、窓の施錠だけでは不安という人もいるでしょう。その場合は、より強固な「ウインドウロック」も併用してみてください。

ウインドウロックとは、サッシなどに取り付けて窓があかないように固定する器具です。

部外者が足場の出入りをできないようにする

外壁塗装の工事中に泥棒が侵入する経路は、足場が多いです。このため、足場の出入りを職人以外ができないようにすると防犯対策になります。例としては、足場の入口にある階段に扉をつけて鍵をかける方法があります。足場の他の部分はシートに覆われているため簡単には侵入できません。

また、業者をむやみに家に入れないようにしましょう。また、作業の一環で室内に入ることもあるでしょう。作業やトイレ程度なら構いませんが、用もないのに職人を家に入れないようにしましょう。

まとめ

外壁塗装時に必ず空き巣に入られるということではありません。しかし、外壁塗装時は空き巣に狙われやすい状況であるのは事実です。空き巣に狙われにくい家を作るための防犯対策は普段からの心がけが大事です。

業者との協力、挨拶やコミュニケーションを事前に取っておくと、空き巣などの犯罪から身を守ることができます。全ての防犯対策が行うことが望ましいですが、できるところから手を付けていきましょう。

カテゴリ:塗装工事

2023年10月26日

雨樋の各名称をご紹介!~雨樋の役割とメンテナンスについて~

雨樋は雨期がある日本において設置されていない家はほとんどないでしょう。家の周りにあえて水の通り道を作ることで、屋根や外壁の排水をしてくれる部分です。

この雨樋は外壁や屋根と同様に塗装や補修が必要なものなのでしょうか?必要だとすれば正しい補修方法、正しい塗装方法はどういったものなのかご紹介していきます。

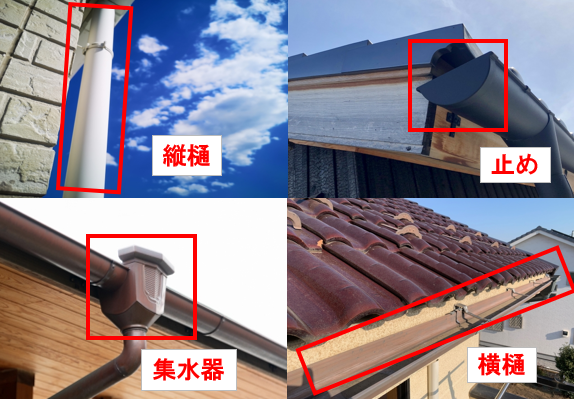

雨樋の各名称

竪樋:主に縦になっている樋の部分の事で、地面に排水をします。金具によって外壁に固定されており、長さが足りない場合などは縦継手でちょうせつ竪樋とも書きます。

横樋:軒樋(のきどい)とも言います。軒下に設置する横長の樋の事で、屋根に降った雨水を受け、集水器に向かって排水を促します。

集水器:横樋を流れてきた水が、一旦この集水器を通って縦樋を通って地面に流れます。

止まり:軒樋の先端に設置され雨水をせき止めることで、集水器へ排水を促します。

雨樋の役割

雨樋は屋根の上に降った雨水を集水し、地面に排水する大切な役目を担っています。雨樋の破損・詰まりなどが発生すると、屋根から降った雨水がそのまま地面に落ちたり、外壁を伝って流れてしまい、外壁の汚れや地面のぬかるみ、最悪の場合には屋内への雨漏りにも繋がってしまう可能性があります。

こうした被害を未然に防ぐ為にも雨樋の定期的な点検・メンテナンスをすることをおすすめします。

雨樋のメンテナンス方法

清掃

雨樋を詰まらせる落ち葉や枝が溜まらないようにするためには、定期的に清掃を行ったり、落ち葉除けネットを設置する方法があります。特に落ち葉や枝が多い環境では、繰り返しの清掃メンテナンスが必要です。

塗装

雨樋の塗装は、建物の外観を美しく保つだけでなく、雨水の排水を効果的に行うためにも重要です。雨樋は常に外部の環境にさらされているため、風雨や紫外線の影響を受けやすく、劣化や錆びが生じることがあります。

塗装を行うことで、雨樋の耐久性を向上させ、長期間にわたって使用することができます。また、塗装によって雨樋の表面が滑らかになり、雨水の流れをスムーズにする効果もあります。

さらに、塗装には防錆効果もあり、雨樋の寿命を延ばすことができます。足場を設置する屋根塗装や外壁塗装と同じタイミングで行うのがお勧めです。

部分補修・交換

部分的に補修や交換する事も可能です。経年劣化による不具合でない限りは部分的な交換で十分です。例えば、縦樋の途中が折れてしまったとしても、折れた部分を取ってきれいにした上で、同じ太さ、同じ材質のものをはめて繋ぐだけで使う事が出来ます。

雨樋が破損や変形している場合には、既存の雨樋を撤去し、新しい雨樋を設置することが必要です。部分補修か全体の交換かは、雨樋の状態や状況によって異なりますので、専門の業者と相談することが重要です。

まとめ

雨樋は屋根に降った雨水を排水する大切な役割を果たしており、軒樋・止め・集水器・竪樋など様々な部材から構成されています。

破損・詰まりなどが発生すると、雨水の排水が上手くいかなくなることで外壁の汚れや地面のぬかるみ、屋内への雨漏りなど住宅へ様々な悪影響を及ぼすため、雨樋の定期的な点検・メンテナンスをされることをおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2023年10月19日

塗料1缶で塗装できる面積はどのくらい?

外壁塗装や屋根塗装の塗料は通常一斗缶やペール缶に詰められて流通しています。内容量は15~16㎏程度です。個の塗料1缶でどれくらいの面積を塗ることができるのかご存じでしょうか?

塗布量についての知識があると、品質や費用で損をしません。今回は塗料の塗布量についてご紹介していきます。

塗布量とは

塗布量は各塗料メーカーが塗料製品ごとに規定しています。外壁塗装をする際、職人は目分量で塗料を塗り重ねているわけではありません。必ず塗料メーカーが定めた塗布量を守って塗装をしています。もし、この塗布量を守らずに塗装をしてしまった場合、品質に問題が生じます。

1缶の塗布量

塗料によって異なりますが、1缶で約100㎡~150㎡塗ることができます。これは上塗塗料を1回塗するときの面積です。下塗剤のシーラーも、上塗塗料とほぼ同じ面積を塗ることができます。

しかし、ALC、モルタル、劣化の激しい窯業サイディングなどに使うサーフェーサーやフィラーなどの下塗剤は、20㎡~50㎡程度しか塗れないときもあります。

塗料メーカーによって塗布量に幅がある理由

外壁によって表面積が微妙に違うため

同じ大きさの外壁でもツルツルとした外壁(金属サイディングなど)と凹凸のある外壁(モルタル外壁のスタッコ仕上げなど)では微妙に面積が違ってきます。凹凸のある外壁は、凹凸のある分、表面積が大きくなるのでより多くの塗布量が必要になります。

外壁が劣化している場合、塗料を吸い込むことがあるため

劣化が進行している外壁は、塗料を吸い込むことがあります。そして外壁塗装の品質を保つためには、吸い込みが止まるまで塗料を塗らなければなりません。そのため、外壁が劣化している場合は、より多くの塗料が必要になります。

劣化の進行具合によっては、より多くの塗料が必要になる場合があるため、塗布量に幅が設けられています。

塗料の希釈について

塗料を水やシンナーで薄めることを希釈と言います。希釈することで塗料の粘土を調節し、塗りやすくします。希釈できる量(希釈率)はそれぞれの製品のカタログなどに記載されています。一般的な塗料は5%~10%程度がメーカーの認めた希釈率ですので、その規定量の中で希釈する分には塗料への悪影響はありません。

また、希釈せずに年度の高い状態の塗料で塗装作業するのも、健全な塗膜形成には不都合となることがあります。

適度な粒度を持った塗料を適切な方法で塗装することが大切になります。

規定量を超えて希釈すると…

残念なことに、塗料をやたら薄めて規定量塗るという業者も存在します。

希釈規定量を超えて希釈すると、

・塗膜の白化(かぶり、ブラッシング)

・塗膜の艶不良

・塗料の流れ、ダレ

などが発生し、仕上がりが美しくないだけでなく、不健全な塗膜となり、塗料が本来備えている機能を発揮しなくなります。さらに塗膜形成の過程において微細な気泡が混入することもあり、塗膜の耐久性が大幅に低くなることも懸念されます。そのため、業者選びは慎重に行いましょう。

まとめ

見積もりや契約書に書いてある面積をあの缶数で塗れるのかな?と疑問がある場合は遠慮なく業者に聞いてみましょう。不安を残したまま、工事が終わってしまう、なんてことは避けたいですよね。

手抜き工事を避けるためにも、必要な塗料の数量を知っておくことが大切です。ご自身で塗料メーカーのHPやカタログを見て計算し、確認することをおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2023年10月16日

外壁塗装工事は気温が重要

外壁塗装に不適切な環境があることをご存じですか?塗装工事は天候に左右されやすく、条件が悪いと工事をすることができません。条件の悪い状態で塗装をしてしまうと本来の性能が発揮できなかったり、仕上がりが悪くなるなど不具合が発生します。

外壁塗装ができない条件

外壁塗装ができない条件は以下の通りです。

・天気が雨か雪

・気温が5度以下(10度以下の施工も注意が必要)

・湿度が85%以上

・強風が吹いている

・外壁面に霜が降りたり、結露ができている

条件を守らなかった場合

塗料の乾燥時間が長くなる

雨や雪が降っているときに塗装を行うと、気温が低く湿度が高いため、塗料の乾燥時間が長くなります。乾燥しようとしている間に埃が付着したり、塗料が垂れてくる可能性があります。そうなると仕上がりが悪くなってしまい、美観性が失われます。

施工不良の発生

気温が低くなると結露が発生します。結露で外壁が濡れている状態では塗装をすることはできません。また、塗装後の効果が完全に終わっていない状態で結露が発生すると密着不良が起き、浮きや剥がれなど施工不良が発生するリスクが高くなります。

悪天候でも進行できる工程

外壁塗装ができない天気でも、工程によっては進行することができます。近隣挨拶や足場設置前の現場確認、完了検査などは悪天候でも行うことができます。足場設置・解体、高圧洗浄、養生などは天候が悪すぎる場合、行うことはできません。下地処理、塗装は行うことができません。

外壁塗装の天気に関するQ&A

Q:塗装工事の中止はいつ決まりますか?

A:当日に雨が降っている場合は、その日の朝から中止になります。また、天気予報が雨や雪になっている場合は、あらかじめ工事が中止になる場合があります。

Q:雨が突然降りだしたら?

A:雨が降り出したら塗装工事は中断します。途中まで縫っていた箇所があった場合、天気が回復するのを待ち、塗った箇所がきちんと乾燥しているのが確認出来たら塗り直しを行います。雨が続く場合には、後日塗り直しを行います。

Q:塗装ができない天候が続いた場合はどうなるの?

A:塗装ができる天候になるまで工事はできません。そのため、作業が行えなかった日数分、工事が延長になります。また、追加料金が発生するのではないかとご心配の方もいらっしゃるかと思いますが、天候が原因のため、追加料金の発生はありません。

塗装に適した季節

外壁塗装は基本的に1年中行うことができますが、特に天候が安定している春や秋が、外壁塗装に適した季節と言えます。

夏は気温が高く、塗料の乾燥が早くなるため、作業がスムーズに進みますが、養生などで窓を開けられないため、家の中で過ごしづらくなることがあります。

冬は天候が安定していますが、気温が低く、日照時間が短いため、塗料の乾燥に時間がかかり、作業に遅れが出る場合があります。

まとめ

外壁塗装ができない条件は”気温5度以下”と”湿度85%以上”です。塗料の乾燥時間が長くなったり、結露ができて施工不良を引き起こす可能性があるため、基本的に雨や雪の場合、塗装工事は中止になります。

天候によって作業の進捗状況が変わってくるため、その日の作業が中断になった場合の連絡手段をあらかじめ業者と相談しておきましょう。

カテゴリ:塗装工事

2023年9月28日

基礎は塗装できる?

外壁や屋根のリフォームとなると、屋根や外壁そのものに目が行きがちですが、その外壁や屋根を支えているのは基礎です。普段あまり目に留まらない場所ですが、改めて見てみるとひびが入っていたり、黒ずんでいるかもしれません。外壁塗装をする際に、基礎部分は塗装をするのでしょうか?

今回は建物を支える大切な役割を持つ基礎部分の、塗装の必要性やメンテナンス方法をご紹介します。

建物の基礎とは

基礎は建物の重みを支える重要な役割をしています。建物の荷重や、強風や地震などの外的要因でくわえられる力を地盤にバランスよく伝えるためのもので、地盤と建物をつなぐ重要な役割をしています。

基礎がないと建物の重みを支えるものがなくなり、地面の揺れが直接外壁に伝わったり、外壁に加わる力をうまく逃すことができず、建物の劣化を早めてしまう可能性があります。

基礎の塗装は必要?

基礎の塗装にはメリットもデメリットもあり、一概にこうすべき、ということは言えません。基礎塗装をすると外観も良くなり、劣化をある程度抑えられるのがメリットです。

しかし、すでに劣化してしまった基礎は塗装だけでは直せません。劣化症状があるなら塗装よりも先に補強工事をしたほうが良いです。

また、一度塗装してしまうと、その後も定期的に塗り直すことになり、維持費用もかかります。自宅の基礎の状態やメンテナンスの予算に応じて、慎重に判断する必要があります。

基礎の劣化症状

基礎も外壁と同じように経年劣化が起こります。主な劣化症状として、「ひび割れ」「剥がれ」「浮き」「サビ」「中性化」などがあります。建物を支える重要な構造体なので、強度を落とすような劣化は早期に対処しなければいけません。よく症状に現れるのはひび割れや剥がれです。

基礎を塗装するメリット

日本の住宅の基礎は主にコンクリートやセメント、モルタルが一般的です。コンクリートやセメントは素材自体に防水性がなく、吸水性が高い素材です。そのため、塗装をすることで防水性を高めることができます。さらにカビやコケの発生を抑え、美観を保つこともできます。

基礎を塗装するデメリット

基礎を塗装すると良くも悪くも塗膜で覆われるため、劣化や損傷があっても気が付きにくくなるというデメリットがあります。また、防水されることで、屋内で水漏れが起きても屋外に症状が出にくくなり、発見が遅れるといったケースも考えられます。

塗装は永久的なものではありませんので、基礎塗装をした場合は定期的に塗替えが必要になることも知っておきましょう。

注意点

保証の対象外になりやすい

基礎部分は、外壁塗装時についてくる保証の対象外となるケースが多いです。通常、基礎塗装は外壁塗装に含まれないオプションであることや、塗装が剥がれやすい部位だということが理由です。基礎塗装を依頼する場合には、保証範囲を確認しましょう。

まとめ

外壁塗装をする際に、基礎部分も含めて塗装するかどうかは、ケースバイケースです。業者の考え方によっても異なりますし、建物の立地条件によっても向き不向きがあります。基礎部分への塗装のメリット・デメリットを知ったうえで、業者と相談しながら決めると良いでしょう。

カテゴリ:塗装工事