- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2020年5月25日

地震の後に注意すること【屋根・住宅編】

地震大国の日本、最近でも頻繁に地震のニューステロップを見ます。今回は地震が起きた場合に取り急ぎ確認すること【屋根・住宅編】をおおくりします。

予期せぬ自然災害に備えて、少しでも知識として知っておくことは大変重要なことです。地震後に知っておくべきこと、災害発生時の対処について詳しく見ていきましょう。

地震が起きた場合に確認すること

◆被害がなさそうな場合でも、屋根の状態・躯体・築年数に問題がないか確認

(古い家ほど今後倒壊のリスクがあります。1971年、1981年に耐震基準が改定されていますので、これ以前に建てられた家は注意が必要)

◆明らかに被害が出てしまっている場合は早急に業者に相談

(特に瓦屋根の落下の危険に注意)

◆雨漏りが潜んでないかチェックする

(天井・床・壁紙が湿ったり、シミができたり障子や襖が波を打っていないかチェック。)

◆太陽光パネルを設置している人発電量に変化がないか確認

(目視でパネルの損傷がないか確認。正常に発電できているか確認)

今すぐ注意したい住宅被害

大きな災害の時に倒壊する住宅の多くが古い家です。

古い家とは、1981年以前に建てられた建物で、ここを境に倒壊のリスクが高まるのは、この年に耐震基準の大きな改定が行われたためです。さらにその10年前の1971年にも基準が改正されています。このことからも、古い建物であるほど耐震性が低いと考えることができます。住宅の耐震性は、その骨組みや構造でそれは躯体の強さを指します。耐震性が低いということは躯体の耐震性が足りないということです。躯体の耐震性が弱ければ軽い屋根材であっても倒壊の危険性は十分にあり得るのです。

瓦屋根が飛散してくる可能性

古い住宅では瓦屋根を使用しているケースが多く、地震後の多くは瓦が散乱していることがあります。

瓦屋根の取付方法はいくつかありますが、昔の住宅の多くは『土葺き』といって、屋根の上に載っているだけの状態です。この状態の瓦は落ちやすいといわれていますが、これはわざと落ちるようにしていると考えられます。

瓦は重たい屋根材になります。上記の通り昔の住宅は耐震性が高くありませんので、重量のある瓦がしっかりついていると倒壊のリスクが高まるため、あえて落下しやすい固定法にしているといわれています。

そこで充分に気を付けていただきたいのが余震です。

瓦屋根の廻りを歩いているときに余震が起こると瓦が飛んでくる可能性があります。

脱出口の確保

地震が発生すると扉が歪んで開かなくなったり、タンスや家具が倒れて扉を塞いでしまうことがあります。

特にマンションは地震の際に歪みが起こることが多いといわれています。必ず脱出口の確認と確保をしておきましょう。

余震がいつ起こるかわからない状態で無理にタンスを起こそうと近づくのは危険です。食器棚の中では既に食器が傾き散乱している可能性があるので注意が必要です。

目に見えない住宅被害や今後起こり得る被害

家が歪んで雨漏りが起こる

大きな揺れが原因となって家が歪んでしまって、今は大丈夫でもそのうちに雨漏りが起こってくる危険性があります。

特に古い住宅では注意が必要で、余震のたびに家が揺れ屋根にも大きな負担がかかってしまいます。そのたびに何かしらの隙間や歪みが生じてしまいます。雨は、どんな小さな隙間からでも侵入してしまいます。

雨漏りが起こってしまう主な原因は外壁にの小さな隙間や、屋根材の下にある防水シートに空いたわずかな穴からの雨の侵入です。

家が歪んでしまうと雨漏りの原因が生まれてしまいますので、今後の雨漏りの可能性について考えておくようにしましょう。

地盤が歪んで家に亀裂が生じる

大きな地震の場合、地盤が緩んでいる可能性があります。こういった場合、壁や基礎部分に亀裂が入っていることがあります。

台風の時期になると家が揺れて雨漏りに

特に九州地方は大型の台風が当たることは珍しくありません。地震のあとは住宅の躯体が歪んでいることがあります。台風が来るたびに大きく揺れ屋根に大きな負担がかかってしまいます。その度に何かしらの隙間や歪みが生じてしまい雨漏りのリスクが高まると考えられます。

外的被害

電気・ガス・水道

すぐに思い浮かぶのは、電気・ガス・水道などのライフラインです。電気が止まっていてもガスコンロを使っている方はガスコンロは使用できます。

水が出る状態でしたら、あらかじめ水を浴槽などに貯めておくと良いでしょう。

液状化現象

液状化現象とは、地震の揺れで地盤が液状化になることです。その結果、道路が沈下したり傾いたりするほか水道管が浮き上がり断水することもあります。地盤が建物を支えきれなくなったり、建物の基礎が移動して建物自体が2つに割れたように離れてしまうこともあります。傾いた家で生活を続けると健康にも悪い影響が出てしまいます。

まとめ

自然災害は予期せず起こります。地震による被害なのかどうなのかを判断するうえでも、日ごろの家の状態を知っておくことが大切です。また、タンスや食器棚などは大きな被害につながらないためにも、地震対策グッズなどを活用し倒れないようにしておくと良いでしょう。明らかな被害が出ている場合は、専門業者に相談しましょう。問題が見つかった場合は緊急度に合わせて修理を行いましょう。急ぐ修繕がなかれば修繕計画を立ててもらいましょう。

2020年5月23日

遮熱塗料とは… どんな塗料?

みなさんも、遮熱塗料ということばを耳にしたことはありませんか?そもそも遮熱塗料とは、どのような塗料のことを指すのでしょう?ここでは、遮熱塗料の性質、特徴についてご紹介していきます。

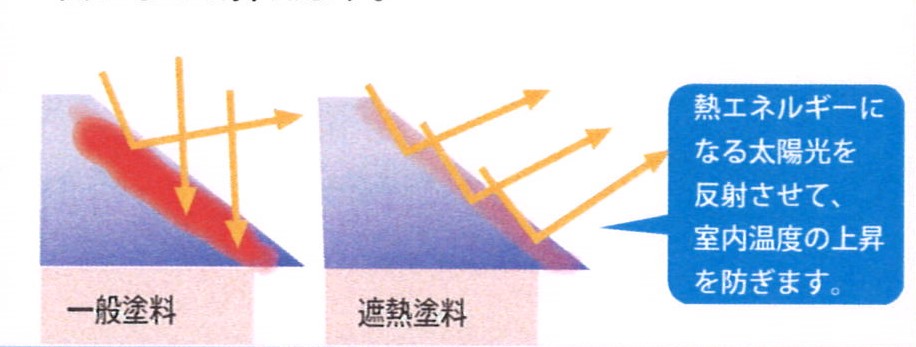

遮熱塗料とは…

外壁・屋根の塗料には断熱塗料と遮熱塗料と呼ばれるものがあります。

断熱塗料とは熱の伝導を防ぐ作用がある塗料のことです。

一方、遮熱塗料は熱を反射させる効果を持つ塗料のことです。この場合の熱とは太陽からの熱のことを指します。太陽から受ける日差しで外壁・屋根の表面温度が上がり、その熱が家の内部に伝導し室内の温度に影響します。

遮熱塗料には近赤外線の波長を反射しやすい特殊な顔料が使用されています。近赤外線の波長を反射しやすくすることで、蓄熱を防ぎ室内に熱が伝わるのを抑えるのです。

遮熱で省エネ!

太陽の熱の影響を直接受けやすい屋根に遮熱塗料を塗装することで室内の急激な温度上昇を防ぐことができます。冷房の設定温度をあまり下げなくても快適に過ごすことができるのです。蓄熱やエアコンの使用によるCO²発生を軽減することができるので、温暖化対策にも貢献できます。

遮熱塗料はどう選ぶ?

市場に出回る塗料すべてが遮熱塗料ではありません。塗料により遮熱効果があったり、無かったりします。どうしてなのでしょうか…。

塗料メーカーにより解釈には差がありますが、遮熱効果を添加することにより耐候性が若干低くなる可能性があるからだといわれています。

耐候性を落とすことなく遮熱効果を発揮できる塗料を、各塗料メーカーは開発しカタログ等で紹介しています。

まずは、塗替えを依頼する業者にどのような遮熱塗料が自宅に適しているのか相談してみましょう。

遮熱塗料の効果を引き出すには

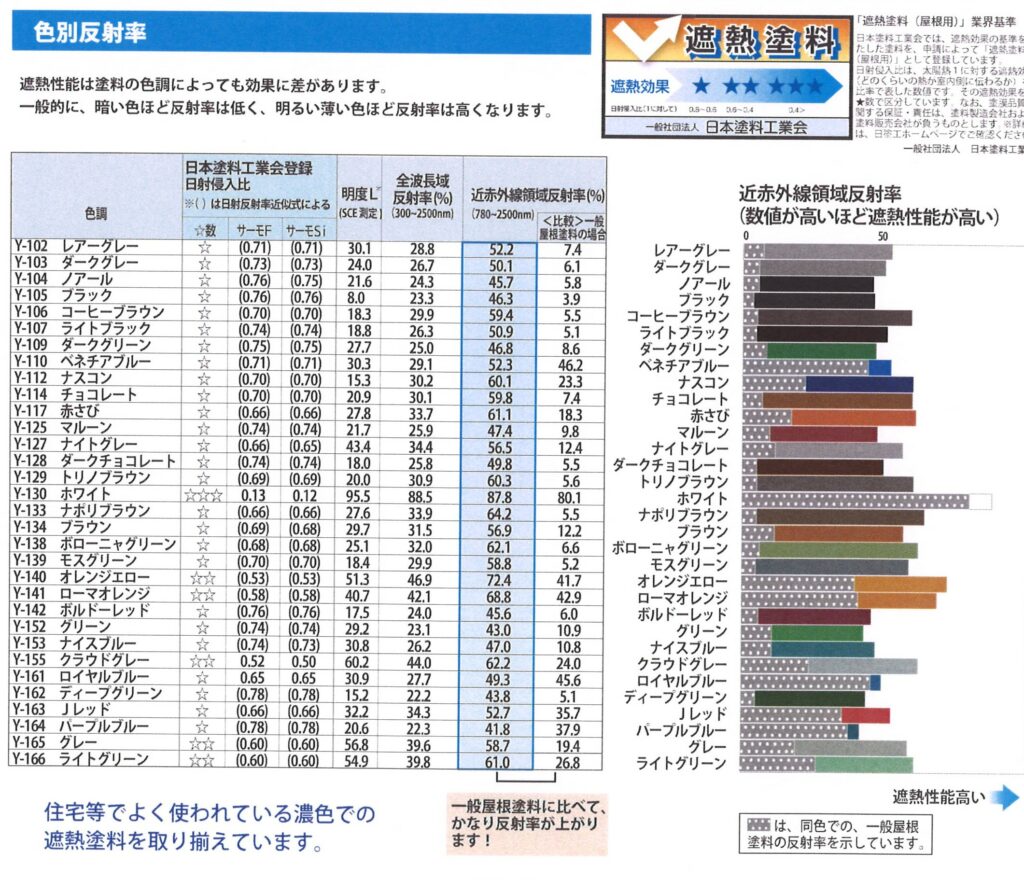

遮熱塗料の効果は、外壁・屋根の色に大きく左右されます。塗料の色調によって効果に差があります。

一般的に、暗い色ほど反射率は低く、明るい色ほど反射率は高くなります。

遮熱塗料の効果を発揮させるには、やはり白色が一番良い結果が出せるわけです。

最近では「かっこいい・お洒落」という外観から黒い外壁・屋根の家が増えてきました。

そのような家にも対応できる、濃い色での遮熱塗料を取り揃えている塗装メーカーも増えています。

まとめ

外壁・屋根塗装リフォームを検討されている方は、塗料の性質や特徴、遮熱性能などをしっかり確認した上で最適な塗料を選びましょう。塗料のことは塗装のプロにお任せください。プラニング・Kでは無料調査を実施しています。お気軽にお問合せください。

2020年5月21日

天窓の魅力と不安、雨漏りに対する対処法

光と風を感じられる暮らしを実現してくれる人気の天窓。しかし天窓導入にあたっては不安な点もあるのではないでしょうか?特に「雨漏りはしないの?」という、雨漏りに対しての不安な声をよく聞きます。

今回は、天窓の魅力と不安点、雨漏りに対する対処法をご紹介します。

天窓のメリット

採光性

天窓の人気の理由は採光性が高まるところです。証明だけではなく薄暗く冷たい印象の部屋でも、天窓にすることで明るくて温かみや開放感のある空間に広がります。左右を挟まれた部屋でも天窓があれば自然光を取り入れることができます。

通風性

風通しの良さは、風の入口・抜け道・出口の確保です。暖かい風の場合その性質上、上昇し壁の窓だけでは抜けきりません。天窓があることで家の上に抜ける風道ができ通風できるのです。天井に熱がこもりやすい夏場でも熱の排出効果を期待できます。

光熱費の削減

自然光の入らない部屋では、どんなに天気が良くても一日中電気をつけていないと暗くて生活ができません。

天窓があると日中は明るくなり電気代の削減につながるでしょう。

家具の配置

壁一面に大きな窓がある家は素敵ですが、反面家具の配置が限定されてしまいます。その点、天窓だと上に窓がありますから家具の配置が限定されることなく、自由に配置できます。

防犯性のUP

窃盗犯の侵入経路の一つは窓です。天窓の場合、屋根に上って入ることになります。窃盗犯は侵入に時間のかかるい家、苦労する家は嫌いますので防犯性の向上にも期待できます。

天窓のデメリット

良いことばかりに思える天窓ですが、不安や疑問に思っていることがある方もいます。

夏場の暑さ

採光性が良いということは夏場は暑くなるのでは?と心配される方も多いでしょう。天窓の窓ガラスは断熱性・遮熱性に優れていますが、天窓用のカーテンやブラインドなどを併用している方が多いようです。

耐久性

天井についていますので、割れた時の心配はあります。そのため天窓には強化ガラスの使用や飛散防止フィルムの窓がお薦めです。

雨漏り

一概にはいえませんが、天窓がない屋根よりは雨漏りリスクは高いと思っておいた方が良いでしょう。

天窓からの雨漏りの備え

・自動開閉センサー付きFIXタイプ

雨が降るとセンサーが反応し自動で開閉するタイプがあります。また単純な構造の方が雨漏りのリスクは抑えられますのでFIXタイプ(はめ殺し)も選択できます。しかしFIXタイプの場合は天窓のメリットの一つ、通風性を失うことになります。

雨漏りが起こってしまったら

雨漏りが起こった場合は早急に対応が必要です。

・コーキングの補修

単純に天窓と屋根の隙間にあたる部分から雨漏りが起こっている場合はパッキン部分の補修を行います。雨漏りの原因の特定が難しい時はコーキングの補修を行い様子をみると良いでしょう。

・天窓の交換

コーキングに問題はなく、天窓そのものに問題がある場合は天窓の交換となります。

・屋根の葺き替え

そもそも天窓だけが原因でないかもしれません。その場合は屋根の葺き替えを行うこともあります。予算は高くついてしまいますが放置していると屋根の下地、躯体にまで雨水が侵入し家が傷んでしまいます。費用はかかりますが決断が必要です。

まとめ

天窓から見える、空や月や星あこがれますよね。メリット・デメリットをしっかり知った上で天窓を採用するかどうか決めましょう。プラニング・Kでは、電話相談、オンライン相談を受付しています。お気軽に、お問合せください。

2020年5月19日

水性塗料のメリットとデメリット

外壁・屋根塗装工事に使用される塗料は、近年では水性塗料が多く採用されています。臭いは気にならないけれど、耐久性が油性塗料に比べて劣るといわれています。本当にそうなのでしょうか?

今回は水性塗料の特徴、メリット、デメリットについて、ご紹介します。

そもそも水性塗料とは?

水性塗料とは溶媒に水を使用した塗料のことです。

溶媒とは、顔料成分や樹脂成分が溶け込んだ液体のことで、塗料中の溶媒は時間とともに蒸発します。

溶媒にシンナーなどの有機溶剤を使用したものを油性塗料、水を使用したものを水性塗料といいます。

水性塗料は臭いがきつくなく、扱いやすい塗料です。

特に家庭に小さな子供やペットがいる家の塗り替えでは水性塗料が選ばれています。

水性塗料の特徴、メリット、デメリット

臭い

水性塗料は油性塗料のようなシンナー臭はありません。そのためご近所に不快な臭いの影響を与えることがなく、密集した住宅の多い場面で役に立つ塗料といえます。

耐久性

性能面では油性塗料に劣っているといわれていましたが、水性塗料の性能が進化をして耐久性についても油性塗料に劣らないようになりました。

現在は、油性塗料に比べて水性塗料の耐久性が低いということはないといっていいでしょう。

安全性

油性塗料は必ずVOCを含み、水性塗料はそれが少なく安全な塗料といえます。水性塗料は環境や人の健康に対して、大変優れている塗料といえます。

※VOC:揮発性有機化合物。光化学スモッグやシックハウス症候群の原因物質

乾燥

水性塗料は気温が5℃以下では乾燥が遅くなります。タイトな日程での塗装には向きません。

一方油性塗料は、気温や湿度の影響を受けにくく時間をかけにくい場合は油性塗料が適しているといえます。

また、冬場に行う塗装の寒冷地では水性塗料の乾燥が進まないことが考えられますので、油性塗料を使用した方が良いでしょう。

水性塗料の種類

外壁におすすめ

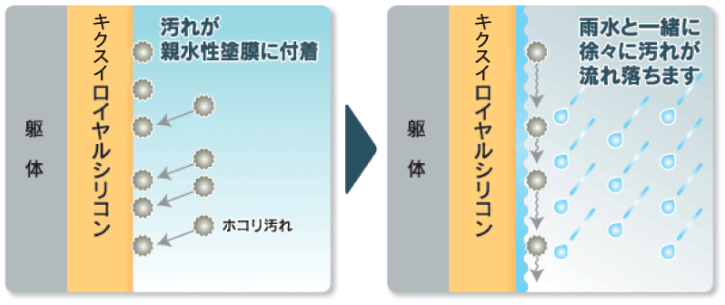

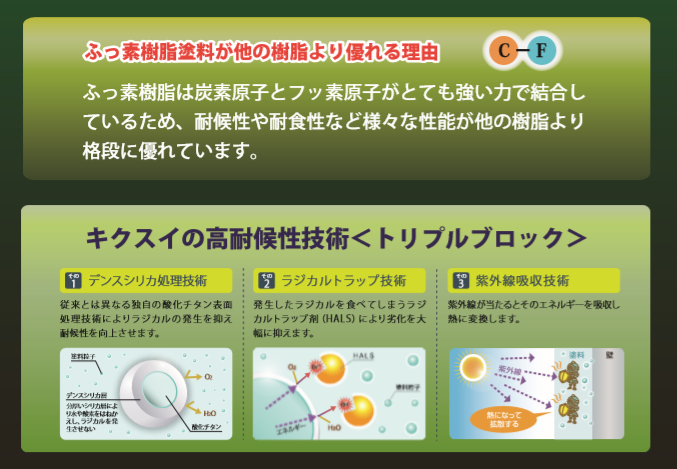

キクスイ ロイヤルシリコン

紫外線による劣化を抑える独自のトリプルブロックシステムにより、抜群の耐候性。

親水性塗膜により汚れが付着しても雨水で流され長期に渡り美しい外観を維持。

水系塗料で高い光沢感を実現。

水系ファインコートフッ素

酸性雨や紫外線などの外的劣化要因に耐性が良く、長期にわたり塗膜劣化を抑える。

親水性塗膜により汚れが付着しても雨水で流され長期に渡り美しい外観を維持。

透湿性に優れ、塗膜が湿気を放湿し結露を防ぐ。

屋根におすすめ

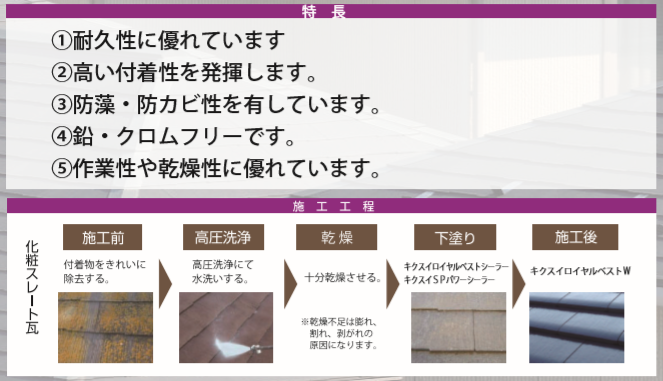

キクスイ ロイヤルベストW

コロニアル、カラーベスト、スレート屋根に適用

外壁塗料以上に紫外線に強い樹脂を使用。

ワンランク上の優れた耐久性。

まとめ

水性塗料のご紹介、いかがでしたか?油性塗料と比べると乾燥時間の面では少し劣りますが、その他の性能ではほぼ変わりがありません。環境や人体への影響が少なく安心して使用できる塗料ですね。

外壁・屋根塗装リフォームの際は水性塗料を希望していることを業者に伝え、お家の屋根・外壁に最適な塗料を選択しましょう。プラニング・Kでは電話相談・オンライン相談を受付しています。お気軽にご相談ください。

2020年5月18日

失敗しないための屋根の色選びのポイント!

初めての屋根・外壁塗装リフォームは色選びに迷ってしまうものです。新築で建てた時と同じ系の色にするか、まったく違う色を選んで、外見をイメージチェンジするか悩みます。

建物の印象は外壁と屋根の色の組み合わせで大きく異なり、屋根の色を選ぶ際は屋根の形状や外壁の色に注意して選ぶことがポイントになります。

今回は屋根の色選びのポイントを紹介します。

屋根の色選びのポイント

色の面積効果

色の面積効果とは、同じ色でも面積によって違う見え方をする現象です。

明るい色は面積が大きくなるほど鮮やかに見えて、暗い色は面積が大きくなるほど暗く見えます。

小さな色見本で見た色は面積効果によって、実際に塗ってみると違った色に見えたりすることがあります。

そんな失敗がないように、明るい色を選ぶ場合は1トーン暗く、暗い色を選ぶ場合は1トーン明るくするとイメージ通りに仕上がるでしょう。

外壁の色やサッシの色とのバランス

外壁の色やサッシの色と調和する色を選びましょう。

同系色の濃淡にすると調和がとれ綺麗にまとまります。

屋根の色は外壁より濃い色を選ぶことで家全体が締まった印象になり、屋根の色を外壁より薄くすると逆に軽い感じになります。

周囲との調和

近隣、周囲との調和がとれた配色が大切です。

好きな色だからと周囲との調和を考えずに塗ってしまうと、変に目立った家になってしまいます。

屋根の形状と色との関係

折板屋根は軽くて強度があり、低コストという点から近年は一般の木造住宅にも広く採用されています。しかし金属屋根は熱伝導率が高く表面温度が高温になり、薄い素材のため室内にも温度が伝わりやすくなります。

そこで金属屋根の場合は遮熱性の高い色を選ぶことがポイントになります。

最も遮熱性の高い色は白です。白に近い色ほど明度が高くなり遮熱性は高くなります。白色が遮熱性が高いことはわかりましたが、なかなか屋根に白色の塗料を選ぶ方は少ないでしょう。そこで遮熱塗料を選び、ブラック系カラーを

採用される方も多いです。一般的な塗料と比べると遮熱塗料は60%以上の日射反射率を有しているので、安心してイメージ通りの色を選びましょう。

イメージ通りの仕上りになるために

色の見え方の変化を知る

面積効果で色の見え方が変わることは紹介しましたが、その他にも晴れた日と曇った日では違った色に見えますし、見る人の年齢や健康、心理状態によっても色の見え方は違ってきます。このようなことからイメージする色を的確に他人に伝えることは難しいのです。施工業者にイメージする色を伝える際は、イメージする色の塗装をしている建物を業者に見てもらうのが伝わりやすくてよいでしょう。

カラーシュミレーションを活用する

塗料メーカーのホームページでは、カラーシュミレーションができるようになっています。ただ、使用するパソコン機器により表現できる色域が異なるため、仕上りの色と全く同じというわけにはいきません。だいたいのイメージを確認するのには役立つ機能といえます。

まとめ

イメージした外観にすることは、とても大切なことです。イメージと違う仕上りになってしまうと次回の塗装周期まで、何か納得ができてない気持ちで日々を過ごさなければなりません。そのようなことがないように、妥協して色を選ぶことなく、しっかり業者と打合せの時間を設けましょう。

プラニング・Kでは外壁・屋根の無料診断を行っています。困ったことやお悩みなど、お気軽にお問合せください。

カテゴリ:屋根

2020年5月17日

突然の雨漏り!その原因と対策

突然の雨漏り、びっくりしてどうして良いのかわからない…という方も多いでしょう。

雨漏りの原因は軽いものから深刻なものまで様々ですが、放置するのはよくありません。内部まで浸食が進むとカビやシロアリの危険性がでてきます。

まずは雨漏りの原因をしっかりと突き止めて、適切な修繕を行いましょう。

ここでは、雨漏りの原因と、修繕方法をご紹介します。

雨漏りの原因の特定

・外壁からの雨漏り

外壁からの雨漏りの主な原因は、外壁のひび割れ、コーキングの劣化です。

外壁に幅3㎜以上のひび割れがあると、外壁材の内側まで雨が侵入していることがあります。

コーキングの耐用年数は約10年程度ですが劣化が進むと硬質化が進み割れたり剥がれたりします。そこから雨水が侵入してしまいます。

・屋根からの雨漏り

屋根からの雨漏りの主な原因は、屋根材の経年劣化、瓦のズレです。

屋根材にも寿命があり、古くなった屋根は水を吸収し最終的には水を通してしまいます。

地震などの自然災害により屋根材がズレてしまったり、浮いてしまうと水が侵入してしまうことがあります。

・ベランダからの雨漏り

ベランダからの雨漏りの主な原因は、防水層の劣化、排水口の詰まり・劣化です。

ベランダの床に張られている防水シートや防水塗装は経年劣化するとひび割れや剥がれが起こり雨漏りの要因となります。

排水口に枯れ葉やゴミが溜まっていると水が流れていかずにベランダの防水層を超えてしまい階下に水が漏れてしまいます。

雨漏りの修繕方法

・外壁からの雨漏り

外壁のひび割れの補修を行いコーキング剤などで補修したヵ所が目立たないよう塗装をします。

コーキングの劣化が原因の場合は、コーキングの打ち直しをしましょう。

・屋根からの雨漏り

屋根本体の経年劣化の修繕は葺き替えかカバー工法を行います。

葺き替えは今ある屋根を解体して新しい屋根材を設置する工事です。工期も長くなり費用も高額になってしまいます。

カバー工法は今ある屋根を解体せず、その上から新しい屋根を被せる工事です。葺き替えに比べると安く工期も短いながメリットです。

瓦のズレや屋根材の浮きは葺き直しが必要です。葺き直しとは傷んでしまったところだけを直す工事です。

・ベランダからの雨漏り

ベランダ床の防水層の劣化が原因の場合は既存の防水層を剥がし下地処理をした後、新しい防水層を施工します。

排水口の詰まりがある場合は、ゴミや枯れ葉を取り除く掃除をすれば解決できるでしょう。

まとめ

突然の雨漏りには誰もが戸惑います。雨漏りヵ所の下に新聞紙やタオルを敷き、バケツを置いて床が雨で濡れないように対処しましょう。雨漏りは放っておくと浸食が進み住宅の寿命を縮めてしまう危険性がありますので、できるでけ早くプロに相談しましょう。プラニング・Kでは雨漏りの修繕も対応しています。お気軽にお問合せください。

2020年5月14日

瓦の種類と瓦屋根が長持ちする仕組み

瓦屋根を長持ちさせるには定期的な点検とメンテナンスが必要

瓦屋根は耐久力が非常に高い屋根材ですが、実はメンテナンスを行わないと耐久力が下がってしまいます。

瓦を選ぶメリットには高い耐久力があげられますが、最近では瓦の重量が他の屋根材に比べて重いことから地震に弱く、倒壊の危険性が高まるという話を聞いたりします。実際にはあまり関係がないのではという説が強くなってきています。

瓦の種類と特徴

・セメント瓦

セメントと砂を主原料とした加圧して成形、乾燥させた瓦です。

様々なメーカーが機能性の高い瓦を開発しており耐久性能・防水性能が高くなっています。

粘土系瓦に比べ安価で寒暖の影響を受けにくいといわれていますが、塗装が劣化しやすいため定期的なメンテナンスが必要となります。

・粘土系瓦

粘土系瓦には釉薬が表面に塗られている『釉薬瓦 ユウヤクカワラ』と釉薬が塗られていない『素地瓦』(素焼き瓦・いぶし瓦)があります。

一般的に日本瓦といわれているものです。

セメント瓦に比べて耐久力・防水性能が高いですが高価です。

釉薬とは…

釉薬は瓦に塗り乾燥させることでガラス質の薄い膜になります。そうすることで瓦に雨水が浸み込むのを防ぐ役割をもっています。釉薬が塗られることで防水機能は高くなり瓦が長持ちするのです。

釉薬は乾燥したあと、まれにヒビのような模様が入ることがありますが、瓦には何の問題もありません。

瓦の形状について

・J型瓦

古来からあるもので、神社やお寺でも用いられてきました。最近ではいろいろなJ型瓦が製造されています。

一般住宅はもちろんのこと、公的な建物やコンクリート建築でも採用されています。

(J型のJはジャパンからきています)

・S型瓦

もともとの形は山と谷が別々の瓦で構成されていましたが、近年では山と谷が一つの瓦になりコストパフォーマンスが高くなっています。

J型に比べS型は凹凸が明確になっています。

・F型瓦

F型はその名の通りフラットのFなので、J型やS型と比べて凹凸がありません。

建築物を見るとスレート系屋根材と似ており西洋風建築によく使用されています。

瓦屋根のメンテナンス

瓦自体の耐久年数は100年ともいわれていますが、何もしなくても良いかというとそういう訳ではではありません。瓦に問題がなくても、それ以外の部分が傷んでくる可能性があります。

コンパネ・防水シート・棟部の漆喰等は外部の環境によって傷んでしまい、雨漏りの原因になったりします。

瓦は無事でもその他が傷んでしまい、そのまた他の部分も悪くなってしまいます。そうならないためにも定期的な点検やメンテナンスを行うことは重要です。

まとめ

瓦自体は耐久力がありますが、直接風雨の影響を受けていますので変色や劣化を起こすこともあります。瓦屋根だからと大丈夫と思い何もしたことがない方は、一度屋根の点検をしてみましょう。

プラニング・Kでは無料点検・無料見積りを実施しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

カテゴリ:屋根

2020年5月12日

屋根工事の前に『屋根の構造』を知る!

屋根の形状や勾配の特徴を知り、より良い屋根を手に入れよう!

屋根は一枚で出来ているのではありません。大きく4つの層によって形成されています。各層にはそれぞれ役割があります。今回は屋根の仕組み、屋根の形状、屋根の勾配について、その特徴を見ていきましょう。

屋根の仕組み

住宅の屋根は大きく4つの層から成り立っています。下から見ていくと

垂木⇒コンパネ⇒防水シート⇒屋根材 となっています。

それぞれの層の役割

・垂木

屋根の骨組みです。長い木材を使用し屋根の頂部である棟から斜めに組まれています。

・コンパネ(野地板)

下地の役割をします。垂木の上に設置するもので合板で作られた板状の部材です。

・防水シート(ルーフィング)

防水の役割を果たす層です。雨を防いでいるのはこの部分です。

・屋根材

主に日光を受け止め、防水層が傷まないようにする役目があります。屋根材には、瓦・トタン・スレート・ガルバニウム鋼板などがあります。

屋根の勾配と役割

屋根にはなぜ角度がついているのでしょうか。その理由は傾斜をつけることで雨などを逃がすためです。この傾斜の度合いを勾配といいます。勾配が急になるほど屋根の面積は広くなり、その分屋根が広くなることから面積も広くなります。面積が広くなるほど屋根材もたくさん使いますから、葺き替えの工事の際は勾配と面積が重要なポイントになります。

急勾配の特徴

一番の特徴は角度がある分、雨が屋根に溜まりにくく雨漏りしにくい点です。ただ、傾斜が急な分だけコストはかかります。

〈メリット〉

・デザイン性が高まる(勾配があるほうがバランスが良い)

・雨漏りのリスクが減る(雨が屋根に溜まる時間が短いため)

・屋根裏が広くなる(収納スペースが確保でき、断熱効果がある)

〈デメリット〉

・コストがかかる(屋根面積が広く施工費がかかる)

・耐風性が劣る(台風や突風の際に影響を受けやすい)

緩勾配の特徴

雨水がたまりやすいなどマイナス面もありますが、落雪防止の観点から雪国では多く使われています。

〈メリット〉

・風の影響を受けにくい(傾斜がなだらかの分、風の影響が少ない)

・コストが抑えられる(屋根面積が狭く施工費が抑えられる)

〈デメリット〉

・デザイン性が劣る(建物とのバランスが難しい)

・耐久性が低い(ほこりなどが付着しやすく、そこに雨が侵入し腐食を早める可能性がある)

・雨漏りのリスクが高まる(雨が屋根に溜まりやすく雨漏りの危険性が高まる)

・使用できる屋根材が限定される(金属製の瓦棒やガルバニウムに限られることが多い)

並勾配の特徴

水はけ・デザイン性・コスト面などあらゆる問題点を満たしていますので、多くの家庭で取り入れられています。

〈メリット〉

・デザイン性(景観的にも問題ない範囲)

・雨漏りしにくい(並勾配だと屋根に雨が溜まるリスクは低い)

屋根の形状が雨漏りを左右する

屋根は雨、風、日を防ぐために建物の最上部にある覆いです。屋根は雨風をしのぐために欠かせない存在であり、屋根の形状は雨漏りに大きく関わるものです。

流行りの片流れ屋根と陸屋根

片流れ屋根

片方の壁面には屋根がかかっているのに対し、反対側の壁面には屋根がなく軒がありません。

陸屋根

どの面にも軒がありません。

これらの場合、横殴りの強い雨が降りますと外壁に直撃することとなります。窓を開けた際には部屋の中に雨が降りこんでしまいます。

それぞれの屋根の雨対策

片流れ屋根の注意点

片流れ屋根は雨漏りに強いです。この形状の屋根は構造がシンプルですので、施工費も安く抑えられます。片側から屋根全体を見渡すとことができますので、メンテナンス時のチェックも簡単です。屋根の形状上、片方に雨が流れていきますので雨樋から雨が溢れてしまうことがあります。雨漏りに強いと言いながらも、やはり雨漏りの心配はあります。

⑴外壁からの雨漏りが起こる可能性

片方が完全にあらわな状態で、傷みの進行が早くなる可能性があります。天井からの雨漏りだけでなく、室内の湿度や壁紙の浮き、外壁のひび割れなどを定期的にチェックしましょう。

⑵換気口から雨が侵入する可能性

通常の住宅には屋根の軒裏か小屋裏に換気口を設けます。片流れ屋根の場合は小屋裏はありませんので軒裏に設置することとなりますが、片流れの形状上この換気口から雨が侵入することがあります。そのため換気口そのものをなくしてしまう場合もあります。その結果、家全体の通気が悪くなり壁内結露を引き起こしてしまう可能性があります。

陸屋根の注意点

陸屋根は、ほぼ水平なやねであるため水はけの悪い形状となります。勾配のある屋根のように雨水が逃げませんので、しっかり防水対策をとる必要があります。

陸屋根の防水方法・性能・耐用年数

・アスファルト防水

防水性が高く、火を使用して施工します。低コストですが耐用年数は約15年です。アスファルトが露出するため、人の出入りが少なく広い場所に適しています。

・シート防水(ゴム)

防水性能はやや劣りますが、低コストで耐用年数は約10年です。見た目もキレイに仕上がりますので人の出入りがある場所にも使えます。

・シート防水(塩ビ)

防水性能もコストも高くなり、耐用年数も約15年です。美しい仕上りになります。

・ウレタン防水

塗料のため耐用年数が約5~7年と短いですが、低コストで狭い場所にも施工できます。工期も短くてすみます。

まとめ

全体の外観の印象に大きく関わる屋根の形状、おしゃれなデザインを選び雨漏りのリスクを背負うか、安心ばかりを取ってデザイン面を妥協するのか、悩んでしまいますね。デザインばかりを先行させてしまうのは問題ですが、リスクを知りうまく回避していくことが大切です。そろそろメンテナスとお考えの方、プラニング・Kへお電話ください。屋根の形状、勾配に適した工事をご提案いたします。

カテゴリ:屋根

2020年5月11日

屋根工事のトラブル事例

屋根工事で起こりえるトラブル事例を知り、未然にトラブルを回避しよう!

リフォームの失敗例はよく耳にしますよね。屋根工事でもトラブルが起こることはあります。今回は、よくあるトラブル事例をご紹介します。どのようなトラブルが起こっているかを知り、自身がトラブルに巻き込まれることがないよう未然にトラブルを回避していきましょう。

施工時に発生するトラブル

トラブル事例

・ホコリ

古い屋根材を撤去し、新しい屋根材を乗せる『葺き替え』などの場合古い屋根材は廃材となります。廃材は屋根の上から地上のトラックに投げ入れられることもあり大量のホコリがたちます。

このホコリがきっかけで「車が汚れた」「自宅介護中の親の体調が悪くなった」などクレームにつながることがあります。

・高圧洗浄

屋根の工事の際は高圧洗浄を行います。この時隣の家に汚水が飛んでしまった。また塗装工事の際に塗料が飛んでしまったというトラブルもあります。

・においや騒音

塗料のなかには臭いのキツイものもあります。事前に説明のないまま工事を始めると、近隣の方を不安にさせてしまうことがあります。また足場をたてる際や高圧洗浄の際は大きな音がすることがあります。

工事中のトラブルを減らすために気を付けること

◆業者に廃材の投げ入れをしないよう依頼する

◆養生の範囲を確認する

◆近隣の方へ事前に挨拶に伺う

◆お庭でペットを飼っていないか確認する

◆移動できるものは移動させる

においや音に関しては細心の注意を払ったとしても限界があります。トラブルという形で表面化する場合もありますが、ご近所付き合いもあり遠慮して被害を飲み込んでしまうご近所さんもいます。工事をきっかけに近隣の方との関係が悪化し住みにくくなっては困ります。今後も良好な関係を続けていくためにも事前にしっかりと打合せを行い、周囲への配慮を行いましょう。

施工後に発生するトラブル

工事直後のトラブル

工事が終わった後に起こるトラブルは主に施主と業者間でのトラブルが多いようです。近隣の方など多方面に配慮して行っても終わってみたら意外なところでトラブルになることがあります。

工事が終わってみると、イメージに関するトラブルや費用面での誤算が起こりがちです。

屋根の色は見本を見ながら綿密に計画したはずなのに、実際仕上がってみるとイメージと違うということはよくあります。見本は小さな一角です。面積によって色の見え方が違うことから、小さな一片より大きな面積の方が色が薄く明るくみえてしまう傾向があるのです。

突然雨漏りが・・

塗装工事は工期も短く費用も安いため業者側も進めやすい工法ですが、しばらくたってからトラブルが発生することがあります。

多くが雨漏りで、雨漏りは目に見えないところで進行しています。塗装工事でキレイに仕上げても実は裏側で起こっている雨漏りの原因は放置されたままで、後々雨が室内に侵入してきたということもあります。

事前にしっかりと見抜いていたら塗装ではなく葺き替えなどの施工方法を提案できたと思います。

工事費用が安い施工を行っても雨漏りが起こってしまい結果的に再び工事が必要になると費用がかさむ可能性があります。

屋根のめくれ

施工後1年ほどして屋根がめくれてしまったという事例は下地処理が甘くスレートの塗料などがしっかり付着していない場合に起こります。

工事後のトラブルを防ぐには・・

大切なのは信頼できる施工会社に依頼することです。優良企業であれば保証面もしっかりしていますし、専門会社では技術の高い施工で施工ミスや判断ミスといったトラブルは回避できるでしょう。依頼業者ときちんと関係性を気付けていれば施工後のイメージ違いといったことも未然に防ぐことができるでしょう。

まとめ

今回は、屋根工事のトラブルをご紹介しました。屋根は雨風を防いでくれる大事な部分です。葺き替えじゃなく塗装工事を選んだとしても、ご近所に配慮を要する工事に変わりはありません。また「安かろう悪かろう」の悪徳業者に引っかからないためにも、複数の会社から見積りを取り適切な価格を知ることが大切です。プラニング・Kでは屋根・外壁の無料診断を行っています。お電話またはHPよりお気軽にお問合せください。

カテゴリ:屋根

2020年5月8日

スレート屋根『コロニアル』とは?特徴やメリット・デメリットの紹介!

スレート屋根『コロニアル』とは?

『コロニアル』とは一般住宅で広く使用されている、スレート屋根のことです。

屋根材として普及しているコロニアルですが、ガルバニウム鋼板や日本瓦に比べると耐久面では劣りメンテナンスは定期的に必要となります。

今回はコロニアルの特徴やメリット・デメリットをご紹介します。

コロニアルの特徴

コロニアルの材質

コロニアルは、セメント繊維質の素材を原料とした練り生地を薄い板状に成形、加圧して造ったものです。

コロニアルそのものには、防水性はなく表面に塗装をすることで防水性や耐久性を持たせています。

コロニアルの耐用年数

コロニアルの耐用年数は約20年といわれています。

表面の塗装の劣化が進むと屋根材としての防水性や耐久性が失われることから、10年前後でメンテナンスは必要となります。塗装することで防水性や美観は維持でき、雨漏りの心配もなくなります。

コロニアルの過去製品

コロニアルの過去製品にはアスベストが含まれていました。健康被害の原因となるアスベストは2006年にすべての製品が禁止されました。

2006年以前に建てられた住宅の屋根にはアスベストを含むコロニアルが使用されている可能性があり、葺き替え工事の際には注意が必要となります。また、アスベストを含む製品の解体や撤去費用は通常の解体、処分とはいきませんのでよぶんに費用がかかると覚えておきましょう。

コロニアルのメリット

価格が安い

広く普及していることから他の屋根材よりも費用を抑えられる。

|

コロニアル 約 4,000/㎡ |

ガルバニウム 約 6,000/㎡ |

日本瓦 約8,000/㎡ |

※価格は参考価格です

デザイン・色が豊富

住宅のスタイルやイメージに合わせて、色や形状を選ぶことができる。

葺き替えが簡単

コロニアルは薄く軽いため、重い日本瓦と比べると解体・撤去に手間がかからず費用も抑えることができる。

また、ガルバニウム鋼板と比べてもケレン作業の手間がかからず費用を抑えられます。

コロニアルのデメリット

割れやすい

薄いコロニアルは、強風で飛来物がぶつかると容易に割れてしまい注意が必要です。

屋根の点検などで屋根に乗り踏んでしまうとコロニアルを割ってしまうことも考えられます。

耐久性に劣る

日本瓦やガルバニウム鋼板と比べると耐久性は劣ります。

対策として定期的に塗装することで耐久性を維持することができます。

コロニアル劣化のサイン

紫外線による変色

紫外線の影響を受けて塗膜の劣化が始まると変色します。

チョーキング現象が確認できたら、専門家に点検依頼をしましょう。

ひび・反り

コロニアルのひびや反りは表面の塗膜の機能が失われてコロニアル本体に雨水が浸み込むことで起こります。

浸み込んだ雨水でコロニアルが膨張・乾燥を繰り返すことで、ひびや反りが生じます。

コケ・藻

表面の塗膜が劣化して防水性が落ちると、表面に残る水分や汚れによりコケや藻が繁殖します。

コケや藻は水はけを一層悪くするため劣化のスピードを早めてしまいます。

早めに屋根塗装による補修を考えましょう。

劣化のサインをみてきましたが放置したままでは劣化は進む一方です。

雨漏りの危険が高くなるため、劣化サインが確認できた場合は早急に補修をしましょう。

まとめ

コロニアルの特徴とメリット・デメリットを紹介しました。

定期的なメンテナンスをきちんと行えば、低価格でデザイン性に優れるコロニアルは良い屋根材といえるでしょう。

皆さんのお家の屋根はどうですか?色あせてきたなぁ‥コケかしら‥と思いあたるところはありませんか?

コロニアルの塗装、点検をご検討の場合は、お気軽にお電話ください。専門スタッフが親切丁寧に、あなたのお家の診断をさせていただきます。

カテゴリ:屋根