- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2023年4月17日

屋根にはどんな塗料が良いの?

屋根は最も劣化しやすく、常に紫外線や雨に晒されています。そのため、定期的に塗替えなどのメンテナンスを行うことが重要なのですが、どのような塗料がいいのか分からない方も多いと思います。

今回は屋根の塗料についてご紹介していきたいと思います。

塗料の役割と効果

屋根は外観を美しく保つだけではなく、住宅の機能を守る役割をしています。例えば、屋根の劣化を防ぐ、雨漏りを防ぐ、断熱機能や遮熱機能を高めるといった効果があります。

長期間屋根のメンテナンスをしないと屋根の基礎部分が劣化し、雨漏りを引き起こしたりメンテナンス飛揚が高額になってしまいます。

屋根材に合った塗料を選択

まずはご自宅の屋根に合った塗料を選択しましょう。屋根材に適していない塗料を選んでしまうと、短期間で剥がれなどが起きてしまう可能性もあるので、長持ちさせるためにも屋根材に合った塗料を選びましょう。

特に注意が必要なのは、塗装メンテナンスが必要な瓦屋根です。粘土瓦の塗装は不要ですが、瓦屋根でもモニエル瓦やセメント瓦などの塗装が必須になる屋根の場合、必ず専用の塗料で塗ってもらうようにしましょう。

屋根材に合っているかどうかは、塗料のパンフレットなどで確認することができます。

塗料の種類

アクリル塗料

塗料の中で最も安いのがアクリル塗料です。耐用年数は5~7年で比較的短く、紫外線に弱く、塗装してから3年程で塗膜が剥がれる場合があるため、注意が必要です。メンテナンス費用をできるだけ抑えたい方には最適な塗料です。

シリコン塗料

シリコン塗料は塗料の中で最も人気の塗料です。耐用年数は10~13年と長く、コストパフォーマンスに優れた塗料です。塗料を何にするか迷っている場合は、シリコン塗料にすることをおすすめします。

フッ素塗料

フッ素塗料は近年採用されるようになった塗料です。費用は高額ですが、耐用年数は15~18年ととても長く、メンテナンス周期も長くなります。フッ素性塗料は親水性があり、汚れやほこりを洗い流してくれる効果もあります。

無機塗料

無機塗料は従来の有機物に加えて無機物を配合させた塗料です。費用は高額ですが、耐用年数は20~25年とフッ素塗料より耐候性があります。無機塗料は防汚性にも優れ、表面に汚れが付きにくい性質があります。

そのため無機塗装の上から再塗装をしてもすぐに剥がれてしまうことがあります。塗料の寿命が来た場合でも再塗装ができないことがあるため、その点には注意が必要です。

塗料の機能の種類

遮熱機能

夏になると室内の温度が高くなり、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。遮熱塗料は温度上昇の原因となる赤外線を反射し、塗膜や屋根の表面温度を抑制させる働きがあります。

屋根に塗布することで室内の温度上昇を抑制し、室内環境の向上とともに家材の熱劣化を防ぐことができます。

断熱機能

断熱塗料は熱や冷気の侵入を防ぎ、室内の温度を逃げにくくする効果があります。もともと谷年の断熱材が充実している場合は断熱塗料を塗布しても効果が感じられない場合があるので注意が必要です。

光触媒塗料

光触媒塗料とは、化学変化を起こす触媒を混ぜ、セルフクリーニング機能がある塗料のことです。太陽の光が当たると自浄作用を発揮するため、ほかの塗料に比べて汚れが付きにくい性質があります。お手入れにかかる費用を大幅に削減した例もあり、長期的なコストカットをしたい人におすすめです。

まとめ

屋根は外壁とは違い、常に紫外線や雨に晒されており、建物の中で最も劣化しやすい部分になります。そのため屋根用の塗料はできるだけ耐候性の高いものを選ぶことをおすすめします。

2022年12月26日

屋根の遮熱塗料、冬場は寒くないの?

遮熱塗料は太陽光を吸収し、室内の温度上昇を抑える役割があります。夏は快適に過ごすことができますが、冬は太陽光が吸収されず、室内の温度が下がるのではないかと疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

今回は遮熱塗料についてご紹介していきたいと思います。

遮熱塗料とは

遮熱塗料は太陽光や赤外線を反射し、熱を吸収しづらくする塗料で室内の温度上昇を抑制する働きをします。そのため、夏はエアコンの設定温度を上げたり、使用時間を減らせるなど電気代の節約もでき、環境にも優しい塗料です。

また、熱を吸収しても放出しやすい素材になっているので冷めるのも早くなります。

遮熱塗料で塗装すると冬は寒くなる?

上記の遮熱塗料の特性から、冬は寒くなるのではないかという疑問が出てきます。実は冬場は遮熱塗料を施していても室内の温度は、さほど変わりはないことが分かっています。

日射角度

夏と冬では公転の関係により、太陽から受ける光の角度が変わります。夏場は直射日光がほぼ垂直に降り注ぎ、屋根への日射量が増えます。逆に、冬場は夏に比べて日照時間も減り、直射日光が横から当たるようになるため、屋根への日射量も減少します。

日射強度

太陽光は季節による違いはありませんが、太陽光が地面に当たる日射強度がちがいます。夏は日射角度が高くなり、日射強度は強くなります。冬は日射角度が低くなり、日射強度は弱くなります。

これらの理由から、遮熱塗料を施していても、冬は遮熱効果が小さくなり、室内の温度変化にほぼ影響がないと考えられます。

遮熱塗料の使用がおすすめの方

夏の暑さを少しでも軽減したい方

遮熱の塗料は「夏の暑さを少しでも軽減したい!」という方におすすめです。例えばご高齢者やペットがいる場合、夏は熱中症が心配ですよね。

遮熱塗料を使用するとエアコンが不要になるとまではいきませんが、室温を2~3度下げることができます。

スレート瓦または金属屋根の住宅の方

スレート屋根は屋根材が4~5㎜と薄く、屋根材の表面温度がすぐ屋根裏に届いてしまいます。また、金属屋根はスレート瓦同様に屋根材が薄く、加えて熱伝導率が高い素材です。

他の屋根材と比べて表面温度も高くなりやすく、すぐ屋根裏に伝わり、室内の温度も上昇してしまいます。そのため、遮熱塗料採用を検討してみても良いかもしれません。

吹き抜けのある住宅の方

吹き抜けは1階と2階の仕切りがないため、2階の日差しがそのまま届くなど、構造的に熱が室内に侵入しやすくなっています。オシャレな開放空間のある吹き抜けで快適に過ごせるように遮熱塗料を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

遮熱塗料は表面温度を下げ、室内の温度を下げる働きがありますが、冬は日射角度や日射強度により室温にあまり影響はありません。また遮熱塗料の効果は建物の構造や屋根材によって変わってきます。

夏の暑さにお困りでしたら、屋根の遮熱塗装を検討してみることをオススメします。

カテゴリ:屋根

2022年12月22日

戸建屋根の種類

戸建の屋根は三角屋根が基本ですが、実は様々な種類があります。屋根塗装や修繕・リフォームの際、屋根の形状や構造によって費用も変わります。今回は屋根の特徴やデザインについてご紹介していきます。

切妻屋根

切妻屋根とは皆様が想像する一般的な三角屋根のことです。現在でも多く使われているデザインで、温かみのある印象になります。

構造もシンプルでメンテナンス費用も安価になります。しかし、紫外線や雨風が当たりやすいということから屋根や外壁は劣化しやすくなります。

また、屋根の勾配が急になるほど、面積も大きくなります。

寄棟屋根

寄棟屋根は屋根の最上部から4面に分かれている屋根です。瓦屋根でもよく見られる形状で街に馴染みやすく落ち着いた雰囲気になります。

4方向すべてに軒があるため、住宅を長持ちさせることができます。切妻屋根に比べ、継ぎ目が多くなるため、その部分から雨漏りする可能性があります。

片流れ屋根

片流れ屋根は文字通り片方に流れる1枚屋根のことです。スタイリッシュな印象で、近年新築住宅で多く見かけるようになりました。

シンプルな形状のため、新築時の費用は安く抑えられます。デメリットとして、雨樋に大量の雨水が流れ込み、溢れるリスクがあるので定期的なチェックが必要です。

方形屋根

方形屋根は一つの頂点から四方へ同じ角度で傾斜した屋根のことです。屋根の形状を見ると四角錐でピラミッドのような形になるため、建物はほぼ正方形になります。

特徴やメリット・デメリットは寄棟屋根と同様になります。

差し掛け屋根

差し掛け屋根とは切妻屋根を上下に分けたような形の屋根です。

1階と2階で差し掛けになっている場合は、1階部分の屋根は、2階の窓から見えるようになるため、劣化状況がよく分かるようになっています。

また軒がついている面の外壁は雨に当たることが比較的少なくなるというメリットがあります。

他の屋根に比べて形状が複雑で面積も広くなるため、メンテナンスの塗装では少し金額が高くなってしまいます。

陸屋根

一般的に屋上のある水平な屋根のことをいいます。スタイリッシュなデザインから近年人気が高まっている形状です。

雪がよく降る地域では落屑事故を防止する目的で陸屋根にしているケースもあります。他の屋根に比べると傾斜があまりなく、雨水を逃がす力が弱くなるため、雨漏りしやすくなります。

その分防水加工や防水塗装を施す必要があり、メンテナンス費用は少し高くなります。

腰折れ屋根

腰折れ屋根は切妻屋根や片流れ屋根の途中で折れている形状の屋根です。丸みを帯びているのでかわいらしい印象になります。

屋根は勾配が急になるので雨水を撥水しやすくなります。腰折れ屋根は途中で勾配が急になるので雨水を撥水しやすい屋根と言えます。

勾配が変わると屋根の境目に雨仕舞と呼ばれる処理をきちんと施していないと将来的に雨漏りする原因になります。

まとめ

戸建住宅の代表的な屋根をいくつかご紹介しました。シンプルな形状の屋根ほど雨漏りのリスクは減ります。屋根や外壁の破損・劣化は建物自体の劣化に直結します。もし屋根や外壁に劣化症状がみられる場合、早目にメンテナンスを行いましょう。

また、プラニング・Kでは外壁塗装や屋根塗装を承っております。些細なことでもお気軽にご相談ください。

カテゴリ:屋根

2022年12月12日

トタン屋根の補修方法

最近では新築の建材として使用されることが少なくなったとトタンですが、古い住宅や倉庫などで使用されている所を目にします。トタン屋根は古いタイプの屋根で傷みやすく、雨漏りしやすいなどのデメリットがあります。

傷んだトタン屋根はどのような補修方法が適しているのかご紹介したいと思います。

トタンの特徴

トタンは鋼板に亜鉛メッキを施したもので、普通の鋼板よりも錆びにくいという特徴があります。

メリット

トタンは軽量(瓦屋根の10分の1程度)で加工がしやすく、運搬も簡単です。狭い敷地でも簡単に施工ができることから、施工性が高い屋根材と言えます。また、価格も屋根材の中で最も安価なものになります。

デメリット

雨水が流れにくく、最も雨漏りしやすい屋根材です。また、錆も生えやすく、表面のメッキに傷がつけば瞬く間に錆が広がっていきます。そのため定期的に錆止めや再塗装などのメンテナンスをする必要があります。

それに加え、断熱性がない、防音性がない、耐用年数が短いなど多数のデメリットがあります。

このようにメリットよりデメリットのほうが多いため、トタンを使用している住宅が少なくなってきています。また、屋根材が進化し、ガルバリウム鋼板などは耐用年数がトタンの3倍以上あり、重量、価格はトタンと変わらない屋根材が出てきており、わざわざトタンを選ぶ必要がなくなってきています。

メンテナンス方法

塗装

比較的トタンの劣化が少なく、錆が軽度の場合に行うメンテナンス方法です。錆止め塗料や、断熱や遮熱効果のある塗料でメンテナンスを行いましょう。サビで穴が開いていたり、崩れている部分があれば塗装で補修することができません。

カバー工法

既存のトタン屋根の上から、新しい金属屋根材を被せてカバーする方法です。古いトタンの上に防水シートや遮音や断熱の機能を持ったシートを挟み込むことができます。

被せる素材はトタンでも良いですが、せっかくメンテナンスするのであれば、ガルバリウム鋼板を選ぶと良いでしょう。

葺き替え工法

既存のトタン屋根を撤去して新たな屋根を作る方法です。下地や構造材の傷みがあれば交換し、必要な部分の補修ができるため根本的な耐久性を復活させることができます。

しかし既存屋根の撤去や廃棄費用などがかさみ、工事費用が高額になるため、長期的に建物を使用したいかなどをよく検討して工事を行う必要があります。

まとめ

トタン屋根は傷みやすい屋根材です。劣化を放置してしまうと錆が広がったり、穴が開いて雨漏りをしたりとどんどん悪化していきます。劣化している場合は症状に合わせて補修を行いましょう。

また、日ごろから屋根が劣化していないかチェックすることも心がけましょう。些細な劣化でも早急に対応すること費用が安くなったり、劣化の進行を止めることができます。

カテゴリ:屋根

2022年12月5日

片流れ屋根は雨漏りしやすい?

屋根の形状は様々な種類があり、形によって特徴も異なります。今回はたくさんある屋根の中から片流れ屋根についてご紹介します。スタイリッシュな外観からオシャレな印象のある片流れ屋根ですが、デメリットもいくつかあり、メンテナンスが必要になります。片流れ屋根の住宅にお住まいの方は必見です。

片流れ屋根とは

屋根は通常2面以上で構成されることが多いのですが、片流れ屋根は1面で構成されており、一方向に傾斜している屋根です。

平屋に使用されていることが多く、軒先のない壁側は高さが出るため、高い位置に窓を取り付けることができます。これにより光を取り入れることができ、家の中が明るくなって快適に過ごすことができます。また、物置や小さい建物にもよく使用されます。

メリット

シンプルでおしゃれなデザイン

建物がシンプルモダンでスタイリッシュな外観になります。新築でも若い世代の方に採用されることが多いです。

太陽光パネルが取り付けやすい

片流れ屋根は太陽光パネルが設置しやすく、南向きに設置すれば発電の効率が良くなります。

初期費用、リフォーム費用を安く抑えられる

片流れ屋根は複雑な形状をしていない分、初期費用やメンテナンスのコストもかかりません。

スペースが広くなる

片流れ屋根は天井を高くすることができ、広めの生活スペース、屋根裏スペースを確保することができます。家に開放感が生まれ、収納スペースも増えます。

デメリット

雨漏りのリスクがある

片流れ屋根最大のデメリットは雨漏りのリスクがあることです。他の形状の屋根に比べて雨の当たる面積が多く、屋根材や付帯部などで雨漏りが発生しやすくなります。

強風の影響を受けやすい

屋根の形状では、傾斜のある面積が多いほど風の影響を受けにくいとされています。そのため、1面や2面しかない屋根は風を受ける面積が大きく、影響がより大きくなります。

メンテナンス方法

棟板金

棟板金とは屋根の一番高い部分に用いられるもので、経年劣化により釘が抜けていた、めくれていたなどの症状が見られます。

それにより、隙間から雨水が入り込み、雨漏りに繋がります。釘をきちんと固定したり、新しいものと取り換えるようにしましょう。

屋根点検

台風が来る前に、屋根の劣化状況を把握するため、専門業者による点検を行いましょう。劣化箇所があれば修繕し、台風などに備えることができます。また、ご自身で屋根に上るのは非常に危険ですので業者にお任せしましょう。

まとめ

片流れ屋根は雨漏りしやすいというデメリットがありますが、メンテナンスをすることで雨漏りを防ぐことができます。しかし雨漏りはかなり進行してから見つかる場合がほとんどです。

何も起こってないから大丈夫、ではなく定期的にメンテナンスをしておくことでコストも抑えられ、安心にも繋がります。「もっと早く点検していればよかった」とならないためにも日頃から屋根をチェックするよう心がけましょう。

カテゴリ:屋根

2022年9月15日

屋根の種類について

皆さんはご自身の住宅の屋根材が何かご存じですか?一口に屋根といってもいろんな種類があります。今回は日本でよく使われている屋根材をご紹介したいと思います。

あまり屋根を見る機会がないので分からない、屋根について詳しくない、という方必見です。

スレート屋根

今現在、日本で最も多く使用されているメジャーな屋根材です。厚さが約5㎜のセメント板の重なった形が特徴です。

メリットは、工事価格が比較的安価であり、瓦よりも耐震性が高く、カラーバリエーションが豊富です。

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板とはアルミニウムと亜鉛、シリコンによってできている鋼板素材です。金属素材の中では最も人気があり、錆びにくく耐久性に優れています。

しかし、金属素材なので断熱性が低く、そのため断熱対策が必要なうえ、ほかの素材より薄いため衝撃に弱い他、防音性が低いというデメリットがあります。

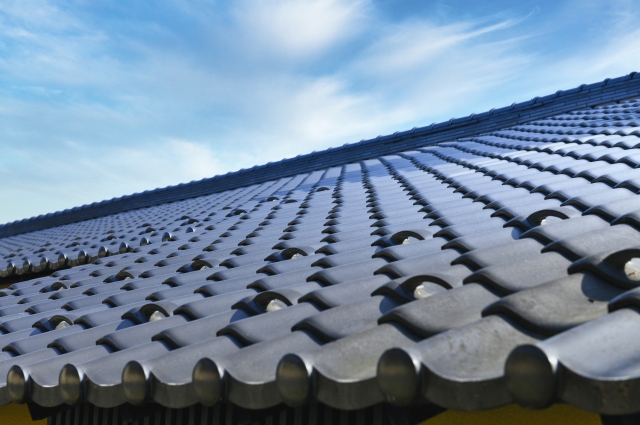

セメント瓦

セメント瓦はその名の通りセメントから作られた瓦です。断熱性、防音性が高いなどのメリットがあります。

しかし、セメント瓦は耐震性が低い、耐用年数が短いといったデメリットがあるため、近年では生産・新規での使用が減少していると言われています。

トタン

トタンとは亜鉛でメッキ加工した薄い鉄板素材です。トタンの最大のメリットは雨漏りしにくいということです。

しかし、錆が発生しやすい、断熱性が低いなどのデメリットが多いため、近年ではあまり使用されなくなっています。

ステンレス

ステンレスの屋根材は鉄が主成分でクロムやニッケルを含んだ合金の屋根材です。

錆に強いため、塩害の影響を受けやすい海に近い住宅によく使用されます。

また、耐用年数も長く、色褪せを気にしなければ、メンテナンスは不要といったメリットがあります。しかし、単価が高い、防音性が低い、傷に弱いといったデメリットもあります。

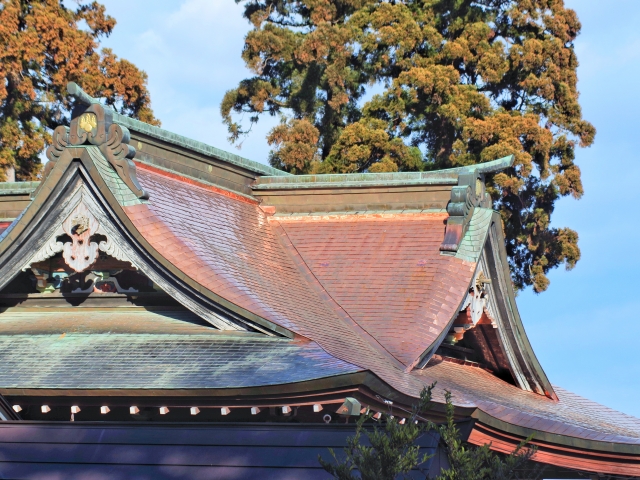

銅板

銅板屋根とは銅製の板を屋根に貼り付けたものです。お寺などで使用されており、屋根材の中で最も耐用年数が長い素材です。

銅は大仏や自由の女神に使用されており、耐用年数が100年を超えるのも珍しくありません。そのため、工事価格も他の屋根材と比べて高くなります。また、施工できる業者も少ないため、業者探しが大変というデメリットがあります。

アスファルトシングル

アスファルトシングルはガラス繊維にアスファルトを塗装し、表面に石を吹き付けたシート状の屋根材です。

軽量で耐震性があり、複雑な形状の屋根にも対応できるなど、メリットが多数あります。一方で、風で吹き飛びやすい、施工業者が少ないので工賃が高くなる可能性があるといったデメリットもあります。

まとめ

近年、屋根材はとても豊富になりました。スレート屋根でも、塗料によっては将来のメンテナンス費用や耐久性が大きく変わってきます。建設会社やリフォーム会社など、施工側が提案してくる屋根材だけでなく、施主側も一度、各屋根材の特徴を確認して選ぶことが大切です。

カテゴリ:屋根

2022年7月25日

瓦屋根は塗装が必要

瓦屋根の住宅にお住まいの方で、屋根塗装が必要なのかお悩みの方はいらっしゃいませんか?瓦には補修が必要なものと不要なものがあります。

今回はどのような種類の瓦が塗装の必要があるのか、注意点についてご紹介したいと思います。

瓦の特徴

日本瓦は、日本国内の無添加の土を使用し、1000~1250℃の高温で焼き上げて作ります。土には、ケイ素という物質が含まれており、これを高温で熱すると非常に硬くなります。

そのため、日本瓦は耐久性に優れており、耐用年数は50~100年といわれています。基本的に塗装をする必要はない屋根材ですが、素材によっては塗装によるメンテナンスが必要な場合もあります。

瓦の種類と塗装の必要性

粘土瓦

粘土系の瓦を日本瓦と呼び、古い日本家屋や神社などに使用されます。一般の屋根材よりも重く、台風などの強風に耐性があります。地震などの揺れには弱く、衝撃を受けるとひびが入ります。塗装等の補修の必要はありませんが、漆喰等の瓦以外の周辺は補修が必要です。

セメント瓦

セメント系の瓦には、セメント瓦、モニエル瓦等複数の種類があります。セメント系瓦はセメントや砂に水を混ぜることで、モルタル系のようなセメントの化学反応が起き、硬化します。

セメント瓦自体の表面には、モルタルと同様に色や艶がなく、防水性も低いので、雨水を吸い込んでしまう可能性があり、塗装での補修が必要になります。

金属系瓦

金属系の瓦はアルミ、鉄、銅、ステンレスなどでできています。金属系瓦は軽量で、地震などの揺れに強い特徴があります。しかし、経年劣化により錆が発生する場合があるので、防錆塗料で塗装をする必要があります。

瓦を塗装する場合の注意点

下地処理を十分に行う

モニエル瓦にはスラリー層というセメントの液が約1㎜厚あり、細かい所までけれん除去が行き渡りづらく、施工不良となって塗膜が剥がれることがあります。

その他にコケやカビ等の汚れがこびりついているため、けれんや高圧洗浄で除去します。しっかりと下地処理を行うことで塗膜隔離等の不具合を防ぐことができます。

下塗材を十分に塗布する

下地処理を行ったあとは、セメントの素地がむき出しになっていることが多いため、下塗り材を吸収しやすくなります。想定していた下塗材の量を塗布し終わっても吸い込みが止まらない場合は、もう一度塗布する必要があります。

DIYは危険なのでやらない

基本的に屋根や外壁の塗装は業者にお任せし、自身では行わないようにしましょう。また、慣れていない人が瓦屋根に上がって歩くと、瓦がずれたり、破損や墜落してしまう可能性があります。その結果、別の修理費用がかかり、塗装だけでは済まなくなります。

また、足を滑らせて屋根から落ちてしまう危険性もあるのでご自身で塗装、DIYを行うことはやめておきましょう。

まとめ

あなたのご自宅はどの種類の屋根に当てはまりますか?瓦の素材に合ったメンテナンスをして少しでも屋根の寿命を長持ちさせましょう。

カテゴリ:屋根

2022年6月16日

鉄部塗装とは

外壁塗装や屋根塗装の見積の中に「鉄部塗装」という欄があります。あまり気にしていないかもしれませんが、鉄部は外壁塗装の中でも重要な部分であり、鉄部塗装をしないとだんだんと錆びてきてしまいます。

今回は鉄部塗装について見ていきたいと思います。

鉄部とは

外壁

住宅の鉄部はベランダの手すり部分や雨戸、ポスト、シャッター、門扉など主にエクステリア部分になります。エクステリア部分は錆びてしまうと住宅が汚れるような印象を与えてしまいます。

また、金属系サイディングやトタンなども鉄部に該当します。

屋根

屋根材には非常に多くの金属製の部材があります。トタンやガルバリウム鋼板や金属でできた瓦などがあります。また、屋根材本体だけでなく雨樋や破風板、軒、その他附帯部にも金属製の部材が使用されています。

鉄部塗装をしないと…

美観が損なわれる

鉄部を保護している塗膜は5~7年で保護機能が低下します。

そのまま放置しておくと、保護されていない鉄部が雨に打たれ、錆が発生します。

少しの錆であれば目立たないのですが、錆びている箇所が多ければ多いほど、家全体のトーンを落とし、外観が汚れているように見えてしまいます。

錆による機能低下

「雨戸が開きにくくなった」「鉄製の門扉を手で触るとボロボロ崩れた」など錆が発生することにより、通常の機能を発揮できなくなることがあります。錆は一度発生すると一気に進行します。

そのまま放置してしまうと鉄の強度がなくなってしまい、最終的には塗装ではなく取替といった処置が必要になり、塗装よりもさらに費用がかさんでしまいます。

錆止め塗料

錆止め塗料とはその名の通り、金属の劣化の原因である錆を防ぐ塗料のことです。金属の表面に被膜を形成し、錆の原因である水や酵素を遮断・除去することで錆や腐食を防ぎます。

以前は錆止め塗料は赤茶というイメージでしたが、最近は公害問題などから鉛を含まない成分の錆止め塗料も増えており、それに伴い色の種類も増えています。

鉄部塗装の流れ

①高圧洗浄

錆を含む汚れや物質を高圧洗浄で外壁から取り除きます。ここで大抵の錆は落とすことができます。

②下地調整作業

下地作業は高圧洗浄では落としきれなかった錆や塗膜をケレン作業で入念に落としていきます。ケレンは塗料をむらなく密着させるために欠かせない作業です。

③塗装

下地調整で塗料を密着しやすい状態にした後、錆止め塗料を塗っていきます。下塗りでは錆止め塗料を塗り、その錆止め塗料を保護するための中塗と上塗を行います。

まとめ

錆や劣化でお家が汚れて見えるのは避けたいですよね。鉄部の塗装は5年を目安に定期的にメンテナンスをしましょう。また、錆を落とす作業はとても重要で、ただ塗料を上から塗って隠してしまうとすぐに再発してしまいます。

塗装をする前に、しっかりと錆を落とすなど下地処理を怠らない業者に依頼しましょう。

2022年6月13日

台風による住宅への被害

近年、地球温暖化の影響で大型台風や強風、線状降水帯による大雨が発生しています。特に記憶に新しいのが2017年の九州豪雨や2018年の西日本豪雨です。

このような状況下で大切なお家を守るためにはどのような対策をすればよいのでしょうか。

大雨による被害

大雨は洪水を引き起こします。河川や下水道が氾濫すると住宅が浸水してしまいます。大雨は台風以外にも集中豪雨などにより発生し、最近では毎年のように起きている現象です。

また、外壁や屋根材が劣化しており、そこから雨漏りが発生してしまった、ということも多くあります。

強風による被害

強風による最も多い被害は、飛来物が住宅にぶつかったり破損することです。テレビでも看板が風で飛ばされたり、木が倒れたりしているのを見たことがあるかと思います。特に小さなものであればすぐ吹き飛んでしまうので、それが風に乗って住宅の外壁や窓にぶつかり破損してしまう、といったことは珍しくありません。

また、自分の家の屋根が劣化して、浮いていた瓦が飛んでいってしまったり、玄関先や庭などに置いてあるものが飛び、他の住宅を破損してしまう、という可能性も十分あり得ます。

対策

台風によって上記のような被害を出さないために、どのような対策が必要なのでしょうか。年々、台風は大型化し、被害は深刻化していきます。「去年は大丈夫だったから…」と思わずにしっかりと台風対策をとっておくことが重要になります。

大雨

大雨による浸水に備えるにはホームセンターなどで土嚢袋を購入し、台風が来る前に土を詰めて、台風が来る前日に家の周りに置いておく、という方法です。土嚢袋がない場合は40ℓ程のゴミ袋やポリ袋に土を入れておくと良いでしょう。

また、雨樋や自宅周辺の排水溝を掃除しておきましょう。雨樋や排水溝に落ち葉やビニール袋などのゴミが溜まっていると水はけが悪くなります。

強風

飛来物からご自宅の破損を防ぐ方法として、雨戸やシャッターをつけましょう。そうすることで飛来物があっても、窓が割れる心配もありません。もしも、雨戸やシャッターを取り付けるのが難しい場合は、台風が襲来する直前に窓に飛散防止テープを貼ったり、段ボールなどで窓を補強しましょう。

また、ものを飛ばさないために自宅の庭にあるプランター、おもちゃなどが飛ばされる可能性のあるものはすべて屋内に避難させておきましょう。

台風の前に点検

屋根

台風は浸水や大雨で雨漏りに直結する被害が生じます。台風シーズンの前に外壁や屋根瓦などを点検してもらうことが重要です。屋根材が経年劣化で反りかえっていたり、浮いている状態のところに強風が吹くと屋根が飛んでしまいます。

外壁

台風は強風と大雨を伴い、住宅が横殴りの雨に打ち付けられます。普段の期先に守られている外壁も雨に晒され、その際に外壁のひびやサイディングボードのコーキング部分が劣化していると、その隙間から雨水が侵入し、雨漏りに繋がります。

ドアや窓周り

ドアや窓を設置する際、サッシ廻りに隙間が生じるため、必ずコーキングを行います。

コーキングは劣化するとひびが入り、痩せてしまいます。その隙間から雨水が侵入し、雨漏りに繋がります。

台風シーズンに入る前には上記のような箇所の点検を業者に依頼して行いましょう。劣化している所は必ず補修をする必要があります。また、台風通過後も目に見えない箇所が劣化している可能性があるので再度点検を行うと良いでしょう。

まとめ

これから台風のシーズンに入ります。台風前に対策をとることも大切ですが、台風通過後も点検を受けたり劣化箇所がないか確認しましょう。テ

レビで報道されるように浸水していないから大丈夫と思わずに、目に見えない被害のあるので、必ず点検を受け、住宅を長持ちさせるように心がけましょう。

2022年5月30日

現地調査の重要性

外壁や屋根を塗装するには見積を出す前に建物の状態を調査する必要があります。見積が欲しいと思っても、現地調査をして建物の劣化状態が分からないと見積が出せません。

今回は現地調査について詳しくご紹介します。

現地調査とは

現地調査は業者が見積を作るために建物を調べることです。この調査で適切な施工内容や外壁材に合う塗料を判断するため、必ず行わなければなりません。

また、建物の状態だけでなく、立地や日当たりのよさも確認し、環境に合った塗料を提案したり、工事をスムーズに進めるための周辺調査も同時に行います。

現地調査をせずに概算で見積を依頼するのはおすすめできません。事前に劣化状況などを把握できていないので、工事が始まってから追加工事が発生し、トラブルになりかねません。

建物調査での確認事項

建物調査では塗装工事を行う場所の確認、外壁の劣化状況の確認を行います。

詳しくポイントを見ていきます。

外壁の面積

屋根や外壁の長さを測って面積を算出します。窓や玄関枠など塗装をしない部分もしっかり測って外壁面積を算出します。工事にかかる費用を出すため、最も重要な作業です。

外壁の劣化状況

外壁の劣化状況も同時に見ていきます。触ると手に粉がつくチョーキング現象やひび割れ、色褪せなどを見て劣化具合を確認していきます。

その他状況確認

附帯部なども劣化がないか確認します。ご自身では気づかない箇所もかなり劣化している可能性があります。

所要時間

現地調査の所要時間は1時間程度です。業者によって確認内容や所要時間は違ったりしますが、現地調査を30分以内で終わらせる業者には注意しましょう。最初にお伝えしたとおり、後日追加工事が発生し、トラブルに繋がりかねません。

また、暗い時間帯に現地調査を行うと、測定や劣化の箇所が判断しづらくなり、確認が難しいこともあるので明るい時間帯に現地調査を依頼するようにしましょう。

立ち合い

現地調査は基本的に立ち合うことをおすすめします。業者と一緒に建物全体の劣化状況を確認することで、業者だけでなくご自身も劣化箇所や塗装面積を把握することができ、外壁塗装に関する不安を少しでも払拭することができます。

また、どうしても都合がつかなくて立ち合いができない場合はご家族などに立ち合いをお願いしましょう。立ち合いなしで現地調査を行うことはおすすめできません。

業者がどのようにして現地調査を行っているのか分からず不安材料になってしまったり、見ていないからといって現地調査を適当に終わらせてしまう業者もいるため、必ず立ち合いは行いましょう。

まとめ

現地調査は単に見積もりを出すためのものではなく、工事をするために絶対に欠かせないものです。最初に建物の状態を細かく把握することでどういった工事を行う必要があるのかを判断することができ、適正な費用を算出して、適正な工事を行うことができます。

外壁塗装・屋根塗装をご検討中の方はお気軽にプラニング・Kまでお問い合わせください。