- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2022年9月22日

秋は外壁塗装におすすめの季節!

秋は夏より涼しく、冬より暖かいため、過ごしやすく、外壁塗装を依頼する方が増加します。また他の季節に比べて天気も安定しており、外壁塗装がしやすい時期でもあります。今回は秋に外壁塗装をするメリット、デメリットをご紹介します。

メリット

天気が安定している

秋は夏や梅雨に比べて天気が安定しています。そのため、工事がスムーズに進みにくくなります。工事中は足場が立ち、窓を養生するため、普段より生活に不便を感じることが多いと思います。しかし工事がスムーズに終わると、足場が早く解体され、不便さもなくなります。

快適に過ごせる

外壁塗装では窓に塗料がつかないように養生します。夏場に窓を閉め切ってしまうと暑苦しく、ストレスを感じてしまいます。

秋は夏や冬に比べて過ごしやすい気温になることから、秋に外壁塗装をする方が多くなります。

また、冷暖房をなるべく使いたくない方にとってもおすすめの時期です。

乾燥時間が十分にとれる

冬は気温が低く塗料の乾燥が遅くなり、夏は気温が高く乾燥が早くなることから、塗料が定着しにくいと言われています。それに比べ、秋は日照時間が比較的長くあり、気温も安定しているため、乾燥時間や塗料を定着させるのに適しています。

デメリット

希望通りのスケジュールにならない

秋は外壁塗装のベストシーズンのため、外壁塗装を依頼する方が多くなり、施工の予約が取りづらくなります。そのため早々に外壁塗装の予約をしておかないと、希望通りのスケジュールに施工できなくなります。

台風シーズンのため工事が長引くことも

秋は気候が安定していると紹介しましたが、例外として台風があります。台風が来ると工事は延期になり、スケジュール通りにならない可能性があります。

秋に外壁塗装をする注意点

業者探しは早めに

業者選びは意外と時間がかかります。いくつかの塗装会社から見積もりを出してもらい、その中から選ぶとなると、1~2週間程度はかかります。秋は外壁塗装の人気シーズンなので、既に日程が埋まってしまっており、希望通りのスケジュールに施工できない可能性があります。

契約時

外壁塗装の契約時に秋に塗装したいことを伝えておきましょう。希望の日程がある場合、先に確認しておくと安心です。先ほどもお伝えしたとおり、秋は外壁塗装の人気シーズンなので既に日程が埋まってしまっており、希望通りのスケジュールに施工できない可能性があります。

トラブルを未然に防ぐため、契約書に工期の記載があるか、必ず書面での確認をおすすめします。

まとめ

秋は春に次いで外壁塗装の人気シーズンです。工期を短くしたい、なるべくきれいな塗膜で仕上げたいという方にはおすすめの季節です。秋に外壁塗装をする際は、早め早めに準備を行うよう心がけましょう。

カテゴリ:未分類

2022年9月12日

雨漏りのサインに注意!

雨漏りといえば、雨水が天井からポタポタ落ちるイメージを持たれるかたも多いでしょう。

しかし、雨漏りは意外な場所からも発生します。

雨漏りによる被害を受けないためにも、普段から雨漏りのサインがないか注意しましょう。雨漏りを見つけたら、すぐに経験豊富な業者へ修理の依頼をしましょう。

雨漏りのサイン

・天井や壁、クロスにしみができる

侵入した雨水は、たまった湿気の水分が乾くと天井や壁にシミになって出てきます。

クロスが浮いたり、剥がれたりしているヵ所も要注意です。雨漏りにより剥がれたクロスの裏側はカビが発生していたというケースもあります。

・部屋がカビ臭い

天井裏や壁の内側など、目に見えない場所で雨漏りが続くと木材が腐食しカビが発生します。それにより部屋がカビ臭くなるのです。家の中でも特定の部屋しか臭わないという場合は注意です。日が当たらない、「押入」「天袋」「靴箱」なども普段からチェックしておきましょう。

・床が膨らんでいる

床がブヨブヨして膨れているのも、雨漏りのサインの一つです。

天井や外壁から侵入した雨水が床を濡らし、湿気を含んでしまうことが原因です。

ベランダや屋上も同じような状況が起こりやすい場所となりますのでチェックをしましょう。

・障子が波打つ

湿気を吸った障子の表面がたわんで波打つのも、雨漏りのサインです。

湿気がひどいと木部も湿気を吸って、戸の閉まりが悪くなることもあります。

雨漏りの原因

雨漏りの原因で最も多いのは建物自体の経年劣化です。紫外線や風雨にさらされている屋根や外壁は時とともに劣化していきます。

老朽化すると、サビた古いトタン屋根に穴が開いてしまったり、屋根材がズレてしまったり、釘の緩みや漆喰の崩れなども起こり、雨水が内部に侵入してしまう原因となるのです。

台風や地震、積雪などの自然災害も雨漏りの原因の一つです。

強風のために屋根が破損したり、地震で地盤にズレが生じて外壁にひびや亀裂が入ったりするためです。

雨漏りを放置すると

雨漏りを放置しておくと、木造部分は腐食します。それほど深刻でなさそうな天井のシミやクロスの剥がれも、実は壁の内部や屋根裏の腐食が進行しているかもしれません。

また、ジメジメと湿気が多い床下や壁の内側はシロアリが好む場所です。雨水で腐食した木材はシロアリの餌となるのです。

雨漏りは家を腐食する以外にも、雨漏りによる湿度の上昇で発生したカビにより、そこに暮らす人の健康も害します。カビは喘息やアレルギーの原因になります。

雨漏りの発生を防ぐには

雨漏りを防ぐためには、普段から雨漏りサインがでていないか、自分の目でチェックすることが大切です。

屋根のセルフチェックは危険ですので定期的に業者に依頼しましょう。

台風や地震などの自然災害後には、破損ヵ所がないか点検をすることをお勧めします。雨漏り前に破損ヵ所を見つけて修復すれば被害の拡大も防ぐことができます。

まとめ

雨漏りは放置しても自然に直るものではありません。雨漏りが見つかったらすぐに修理し、被害を拡大させないようにしましょう。そうすることで、家の寿命を延ばし暮らす人の健康も守れます。

また、普段から雨漏りサインを見逃さないように目視でチェックすることが、雨漏り予防になります。目視で確認できない場合は専門の業者へ現場調査を依頼しましょう。

カテゴリ:未分類

2022年8月1日

打ち放しの外壁の塗装

コンクリート打ち放しの住宅にお住まいの方で、外壁のメンテナンスをお考えの方も多いのではないでしょうか。打ち放しはシンプルなデザインがほとんどで、オシャレな住宅も多いため、塗装でのメンテナンスに不安があると思います。

今回は打ち放しの外壁のメンテナンス方法についてご紹介していきたいと思います。

打ち放し外壁の特徴

外壁のデザイン性を高める打ち放しですが、あえてコンクリートの地肌を露出させる分、ひび割れや雨によるシミが目立ちやすくなるというデメリットがあります。

コンクリートは水分を吸収しやすく、溜まった雨水を表面に留める性質があります。日が当たると水は蒸発しますが、水垢などの汚れは蒸発されることなく黒ずみとして残り、シミになります。

また、乾燥状態によってはひび割れも起こります。外壁の内部と外部の温度差が大きいとひび割れが起こるとも言われています。

打ち放し外壁の塗装方法

撥水剤

撥水剤の特徴は、防水性が高いことと、色が無色透明のため、コンクリートの質感を維持したままコンクリートの雨染みを防ぐことができます。費用も他の塗料より比較的安価ですが、耐用年数が短いため、定期的なメンテナンスが必要となります。

弾性塗料

弾性塗料の特徴として、一番大きいのは伸縮率に優れているのでひび割れを防ぐことができます。撥水剤よりも費用がかかってしまいますが、ひび割れを起こしている住宅におすすめです。

また、下地補修を行った後のコンクリート外壁には、どうしても補修跡が残ってしまいます。それをカバーできるのは弾性塗料です。

メンテナンス時期

打ちっぱなしコンクリートでの塗装は、デザイン性を生かすため、ひび割れや爆裂破損は別として、劣化の判断がしにくいという特徴もあります。そこで具体的な塗り替えサイクルやメンテナンス時期をまとめてみました。

塗り替えサイクルは6~7年

塗料にもよりますが、打ちっぱなしコンクリートでの塗り替え時期は一般的に、6~7年程度が目安といわれています。

また、仮にクリヤー塗装を使う場合でも、耐用年数が短いものから長いものまであるため、塗装業者と相談しながら決めるのも一つの手です。

劣化症状

ひび割れ、シミなどが顕著に現れるようになると早急にメンテナンスをおすすめします。小さなひび割れ、シミなどでまだメンテナンスをするかお悩みの場合は一度業者に見てもらいましょう。

まとめ

打ちっぱなしはデザイン性があり、オシャレな印象になります。しかしそれと引き換えに、コンクリートは劣化の症状が目立ちやすいため、コンクリートの劣化状況を見ながら正しい補修を行いましょう。

また、メンテナンス時期をあらかじめ考慮した塗料を選びましょう。お家を長く綺麗に保つために、定期的なメンテナンスを行うようにしましょう。

カテゴリ:未分類

2021年8月2日

外壁や屋根の色 -配色パターンのポイント-

外壁や屋根塗装のメインの色が決まったら、次は配色の組み合わせです。

淡色塗りにするか、数種類のカラーを使用して配色を選ぶかによってイメージは大きく変わります。

今回は、おしゃれな外壁にするための配色のポイントについてご紹介します。

モノトーンタイプ

白・黒・グレーなどの無彩色のこと『モノトーン』と言います。

■モノトーンが合わせやすい理由

どんな色とも合わせやすく、相性がいいのが特長です。

こんな方におすすめ!

・シンプルを好む方。

・色による失敗をしたくない。

・スタイリッシュな印象にしたい。

同系色タイプ

同系色の中には、同一色相・隣接色相・類似色相など様々なパターンがあります。

同一色相

同一色相とは、色相が同じで明度や彩度を変化させた色どうしの組み合わせ。

色みに共通性があるためまとまりやすく、『濃淡配色』は色のイメージを伝えやすい。

例:グレーとライトグレー

隣接色相

色相環上で隣り合う色同士を組み合わせるため、統一感がある配色。

例:ベージュとブラウン

類似色相

同一・隣接色相配色に比べると統一感というより、色みで調和を表現する。

例:ペールピンクとホワイト

付帯部分の色選び

付帯部分にも配色のポイントがあります。

外壁や屋根に比べて面積は小さいですが、誤った配色を行うと全体のバランスが崩れる原因になります。

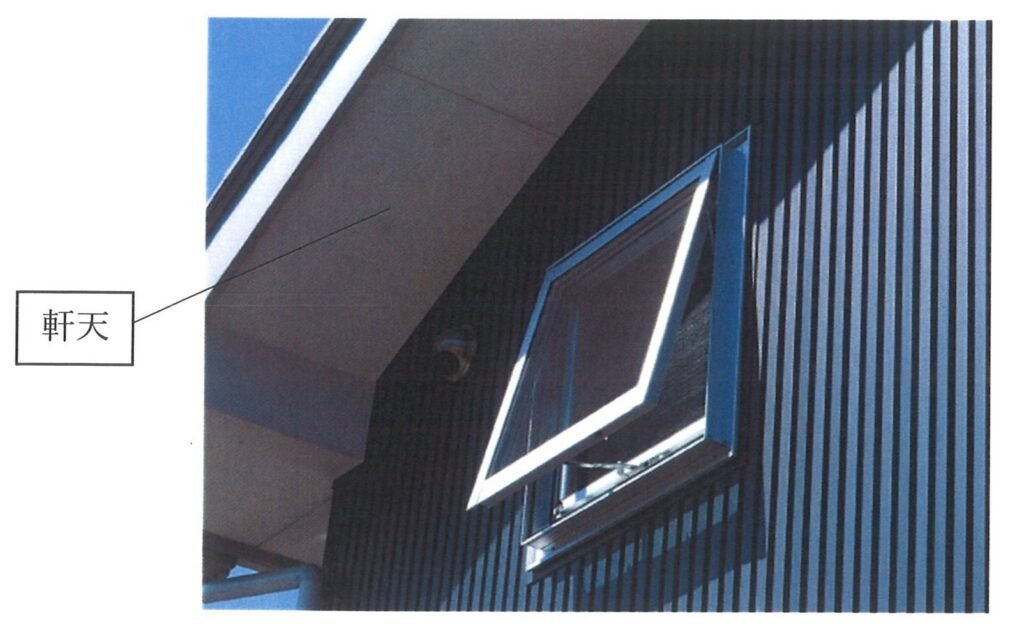

■軒天

軒天は屋根の影になるため、実際の色より暗く見えます。

外壁よりも薄い色や、白色が一般的です。

■破風板・鼻隠し

破風板・鼻隠しは、屋根の色に合わせるのが一般的ですが、アクセントとして、目立つ色にする場合もあります。

■窓サッシ

アクセントカラーを使用することで個性的な印象になります。

まとめ

このようにカラーバリエーションは豊富にあります。

アクセントカラーやツートンカラーなど、使用するデザインによっても印象は大きく変わります。

我が家をどんな風に仕上げたいか、しっかりとイメージすることが重要です。

プラニング・Kでは、色見本を取り揃えております。色選びに迷ったら、お気軽にご相談ください。

カテゴリ:未分類

2021年6月14日

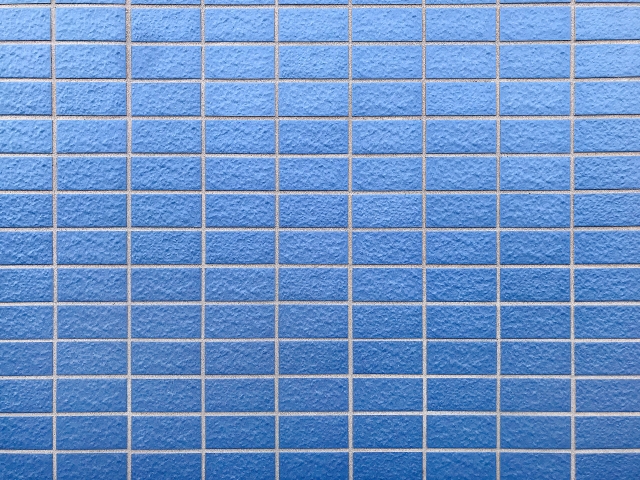

ネイビーの外壁の魅力

密かにネイビーの外壁が人気を得ているのはご存知でしょうか。

ネイビーと言えばファッションやインテリアなどにもよく使われていていますよね。

今回は、ネイビーの外壁の魅力についてご紹介します。色選びに迷っている方は必見です!

ネイビーの外壁の魅力について

ネイビーの印象とは

・爽やか

・上品

・誠実

・穏やか

・知的

ネイビー外壁のメリット

◎安らぎを感じる効果

ブルー系の色には副交感神経を優位にし、心身を安定させたりリラックスさせる効果があります。

家に安らぎを求める方に、ネイビーはおすすめのカラーです。

◎万人受けする

英国王室の公式カラーでもあるロイヤルブルーは高貴なイメージもあり、ヨーロッパでも人気の色と言われています。

また、強い印象を与えてしまう暗めの色も、ネイビーなら落ち着いた雰囲気で嫌味がなく誰からも好かれます。

◎紫外線に強い

外壁は毎日強い紫外線を浴びているため、色あせや変色が生じやすくなります。

色を維持するためには、紫外線に強い色を選ぶ必要があります。ブルー系の色は紫外線を反射するので、比較的色あせが起こりにくくなります。

ネイビー外壁のデメリット

△色あせが目立ちやすい

色あせを起こした場合は壁の表面が白っぽくなるため、ネイビーの外壁には目立ちやすくなります。

△艶が出やすい

ネイビーは光の反射が目立ちやすく、艶が目立ってしまうことがあります。

強い光沢感は派手な印象を与えてしまい、本来ネイビーが持つ上品で落ち着いたイメージを損ねてしまいます。

濃い色から淡い色に塗替えはできるの?

『ネイビーの外壁にしたら次回の色には影響するの?約10年後の塗替え時にもっと濃い色にしなくてはいけないの?』という疑問が出てきます。

外壁塗装では3回塗りを行う

外壁塗装では「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗りが基本です。

下塗りは上塗りを定着させるための接着材で、上塗りをきれいに仕上げるための大切な工程です。

下塗りの際に既存の濃い色を消してしまいます。そうすることで、淡い色で中塗り・上塗りと2度塗り重ねても元の濃い色が透けることなく、淡い色でもきれいに発色することが可能になります。

まとめ

色を決める際はメリットとデメリットをよく理解し、カラーシュミレーションや色見本で事前に確認を行うことが成功の鍵となります。

ダークな色にしたいけど黒は重すぎるという方にはネイビーをおすすめします。

落ち着いた雰囲気でおしゃれに大変身したいという方は、ぜひネイビーの外壁にしてみてはいかがでしょうか。

2021年1月28日

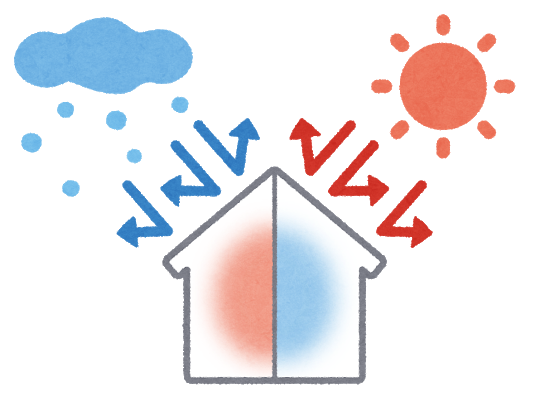

遮熱塗料と断熱塗料の違いを知る

『遮熱』と『断熱』の違いについてご存知ですか?

言葉が似ていることから、同じような意味合いに思われている方も少なくありません。

しかし、住まいの塗装における遮熱と断熱は意味が異なります。

今回は遮熱塗料と断熱塗料の違いについてご紹介します。

遮熱とは

遮熱とは熱を伝わりにくくすること。

遮熱塗料について

遮熱塗料の効果のひとつとして、建物を夏の暑さから守る働きがあることが挙げられます。

太陽光線の中でも、熱の原因となる赤外線(近赤外線)の反射効率を高め、塗膜自体の温度上昇をしにくくした塗料。

■水系ファインコートシリコン遮熱(菊水化学工業)

【特長】

・赤外線を反射することによって、熱エネルギーが緩和され建物の表面温度室内温度の上昇を抑える。

・ チタン系黒色遮熱塗料は、高耐候性を有している為、従来の黒色遮熱塗料と比べて長期に亘り変色を抑える。

・ 高耐候性を有した強靭な塗膜が長期間にわたり建物を保護する。

メリット

遮熱塗料を塗装することで塗装した表面の温度の上昇が抑制され、室内の温度上昇が抑えられます。

室内の温度上昇を抑制することにより、エアコンの設定温度をあまり下げなくても快適に過ごす事ができ、省エネや環境保全にも繋がります。

※遮熱塗料は温度を一定に保つことや断熱の効果はありませんので、外から伝わってくる熱を抑えることはできません。

断熱とは

断熱とは、字のごとく熱を断つことです。

断熱塗料について

室外から室内へ、室内から室外への熱の移動を防ぐ効果を持った塗料。

夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を作ります。

遮熱塗料は外側からの熱の移動を防ぐだけですが、断熱塗料は内外の熱の出入りを防ぎます。

■キクスイガイナ(菊水化学工業)

【特長】

・薄膜でありながら、断熱・遮熱性に優れている。

・建物の屋根・外壁・室内壁・天井等、部位に応じた専用下塗り材を使用すれば、様々な部位に施工が可能。

・塗装することで、冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できる。

メリット

浴室やトイレなど、家全体の温度差があまりないため、高齢者に多く発生するヒートショックを防ぐことができます。

【ヒートショックとは】=家の中の急激な温度差により、血圧が大きく変動することで失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし、身体へ悪影響を及ぼすこと。

まとめ

住まいの問題点を解決するためにも、遮熱と断熱の役割をしっかりと理解しましょう。

そして塗装工事をご検討されている方は、より快適な生活を送るための塗料選びをおすすめします。

塗料のことなら、プラニング・Kにご相談ください。

カテゴリ:未分類

2020年9月24日

下塗りが必要な理由とは?

屋根や外壁塗装をする際、様々な工程があります。その中に『 下塗り 』という工程があります。では下塗りにはどのような役割があるのでしょうか。

下塗りとは?

下塗り作業

下塗りとは下地と上塗りの間に塗料を塗る工程です。

下塗り材にも目的と用途に合わせて、豊富な種類があります。

近年では様々な機能を備えたフィラーが主流に使用されています。

工程の順序

■外壁塗装-3回塗りの特徴-

外壁塗装では「下塗り」「中塗り」「上塗り」の『3回塗り』が基本です。

<下塗り>

既存の塗膜や下地の状況、次に塗る塗料の色を考慮し、下塗りを行う。

<中塗り>

防水機能を長く保持するため、塗膜の厚みを確認しながら行う。

<上塗り>

中塗りの際の塗りムラや塗り残しを防ぎ、3回塗りによって耐久性の高い塗膜に仕上げる。

下塗りの役割

下塗りが必要な理由

上塗り剤を定着させるため

下塗りは上塗りを定着させるための接着剤のような役割で、上塗りをきれいに仕上げるための大切な工程です。

上塗り塗料だけでは塗料がしっかりと定着しません。そのため、下塗り塗料を塗ることではがれにくい塗膜に仕上がります。

現在の色を隠す

下塗りの際に既存の濃い色を消してしまいます。そうすることで、淡い色で中塗り・上塗りと2度塗り重ねても元の濃い色が透けることなく、思い通りの色を出すことが可能になります。

下塗りの注意点

下塗りの前に高圧洗浄でしっかりと汚れを洗い流すことが重要です。

長年の汚れやゴミが付着したままの外壁に下塗りを行うと、塗装が剥がれる原因になってしまいます。

まとめ

下塗りは外壁塗装において非常に重要な役割を果たします。

塗装の剥がれを防ぐことは、日常的に外的環境にさらされている家を守ることに繋がります。

プラニング・Kでは無料で外壁診断とお見積りをしております。

お気軽にご相談ください。

カテゴリ:未分類

2020年7月16日

外壁が変色する原因と対処法

新築時や、塗装リフォーム後から10年も経過すると、施工時に比べて外壁の色が変わってしまった、変色してしまったという方が大半でしょう。

変色してしまったら、塗装リフォームを行った方が良いのでしょうか?

今回は、外壁が変色してしまう原因と、その場合の対処法をご紹介しましょう。

外壁が変色する原因

塗膜の劣化

外壁塗装に使用される塗料は、紫外線の影響などにより施工から年数が経つと塗膜が劣化し変色を起こします。

塗膜に紫外線が当たると表面の分子結合が破壊されて、表面がざらざらに変化してきます。

これが塗膜の劣化で、光の反射が不規則になり白っぽく変色してしまいます。

錆による変色

金属製の外壁材に塗装している場合や、外装に金属を使用している場合はサビによる塗装の変色が起こります。

雨で溶けだしたサビが塗装表面を流れることで、塗装の成分と結合して色素が定着してしまうのが原因です。

雨の流れに沿って赤褐色の変色が見られたり、金属部分の周りに赤褐色の汚れが見られたら、サビによる変色の可能性が高いといえます。

苔やカビによる変色

日当たりが悪い場合や湿気が多い箇所には、苔やカビが生えてしまいます。

塗装や外壁材の隙間に苔やカビが繁殖するため、緑や黒っぽい色に塗装が変色してしまいます。

放置している期間が長くなると、塗膜の中にまで繁殖が進みますので洗浄では変色が取り除けない状態になります。

変色している場合の対処法

再塗装による対処が必要

赤錆や苔やカビなどの汚れで変色している場合は洗浄で対処することができますが、塗膜が劣化して変色している場合には洗浄だけでは対処できません。

このような塗膜そのものが変色している場合は再塗装の対処が必要です。

再塗装を行う時期

外壁塗装に使用される塗料には、それぞれ耐用年数が設定されています。

この耐用年数に満たない年数でも塗膜の状態によっては塗り直しが必要です。

塗装リフォームの目安は、表面のチョーキング現象が発生しているか、表面に細かな亀裂がないか、塗装が部分的に剥がれていないか、などいくつかのポイントがあります。

■チョーキング現象

■細かな亀裂

■塗装の剥がれ

このように塗膜の状態がよくない場合は、業者に現場調査の依頼をしましょう。

塗料の原材料による違い

外壁塗料に使用される塗料は、原材料に違いがあり、材料の違いにより耐用年数や耐久性に違いがあります。

一般的に使用されている塗料の場合、アクリル樹脂系塗料は5~7年、ウレタン樹脂系塗料は8~10年、シリコン樹脂系塗料は10~15年、フッ素樹脂系塗料は12~15年が目安とされています。

建物の立地条件や外壁洗浄の頻度によっては耐用年数以上に長持ちする場合もあります。

まとめ

外壁塗装のリフォームでは、塗料の耐用年数だけを目安にするのではなく、変色などの現状から塗膜の状態を判断することが重要です。これは、素人ではなかなか難しい事と言えますので、依頼できる専門業者に診断を依頼しましょう。

2020年7月12日

シリコン塗料とウレタン塗料の比較

外壁塗装を行う際には、塗り替えに使用する塗料を選ぶのに悩まれる方も多くいらっしゃいます。

機能性や耐用年数も塗料により様々です。

自宅の塗り替えリフォームには、どのような塗料を選べば良いのでしょうか。

今回は、最も代表的な塗料シリコン塗料とウレタン塗料を比較してみましょう。

シリコン塗料とウレタン塗料

| シリコン塗料 | ウレタン塗料 | |

| 外壁耐用年数 | 10~15年 | 7~10年 |

| 屋根耐用年数 | 8~10年 | 5~7年 |

| メリット | ・汚れがつきにくい ・色あせがしにくい ・耐候性が高い | ・シリコンよりも安い ・密着性が高い ・光沢がある |

| デメリット | ・木部には濡れない ・ひび割れが起きやすい ・密着性が低い | ・変色する可能性がある ・湿度に弱い ・耐用年数が短い |

表からもわかるように、シリコン塗料の方が少し価格も高く、耐用年数も長いことがわかります。

あくまでも、一般的に上記の表のような傾向にあるということですので、施工業者とよく相談した上で、塗料は決めていきましょう。

シリコン塗料の選び方

シリコン塗料と一言でいっても、各メーカーがそれぞれに商品展開しています。

そんな中、耐候性が高いことで注目をされているのがシリコン塗料です。

シリコン塗料を判断する(良い塗料かどうか)大きな基準として、塗料メーカーのシリコン塗料を使用することが上げられます。

シリコン塗料でも価格が安いものと高いものとがあり、その性能も違っています。シリコン含有量も商品により様々です。少しでもシリコンが含まれていればシリコン塗料として売り出す塗料メーカーもあります。

施工業者には、どのような性能を持つシリコン塗料を使用するのかを、きちんと説明をしてもらいましょう。

ウレタン塗料の特徴

ウレタン塗料は、少し前では外壁塗装で使用されるスタンダードな塗料でした。その頃には、シリコン塗料やフッ素塗料はまだまだ少なく、高価だったためウレタン塗料での塗り替えが主流だったのです。

ウレタン塗料は、柔らかく壁の動きに合わせて塗料が動くため、ひび割れに強い塗料と言われています。

そのため、様々な場所に塗る事ができるのが特徴です。

耐用年数と塗料選び

使用する塗料や、塗る場所により耐用年数は違ってきます。

外壁と屋根の塗装を同時に検討した場合、外壁はシリコン塗料で約15年の耐用年数、屋根はウレタン塗料で約8年の耐用年数の組み合わせだと、8年経った時点で屋根は再塗装の時期を迎えることになります。当然ながら、外壁はまだ塗り直す必要がありません。屋根の塗装のためだけに、足場を設置し塗装を施さなければなりません。

家は、一度にすべてを塗り直す方がコストは安く済みます。

外壁と屋根の塗料を選ぶ際は、無駄なコストがかからないためにも塗料の耐用年数がほぼ同じものを選ぶようにしましょう。

まとめ

シリコン塗料、ウレタン塗料ともに、メリットもデメリットもありますが塗料の性能や耐用年数をしっかりとふまえて適切な塗料を選びましょう。

また、屋根だけ、外壁だけと部分塗装をするのは、コストがかかる結果となります。家の塗装は、一度に済ませてコストを抑えましょう。

カテゴリ:未分類

2020年5月16日

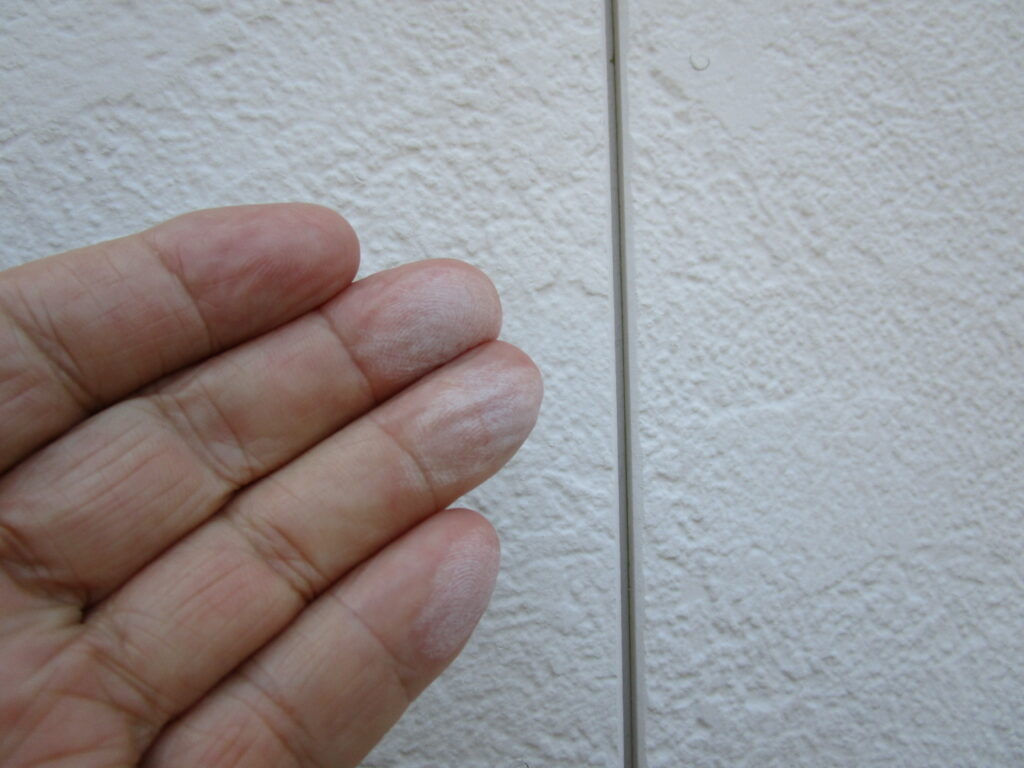

外壁の隙間(コーキング部分)をメンテナンス

外壁材と外壁材の隙間のメンテナンスは必要なのか?

皆さんのお家の外壁はサイディングボードですか?サイディングボードとサイディングボードの継ぎ目をよく見るとゴムのようなコーキング部分があります。また、窓のサッシ廻りにもコーキング部分がありませんか?

今回は『隙間を埋めるコーキング材』について、見ていきましょう。

コーキング材とは

外壁材にはたくさんの種類があります。外壁材により施工方法は違いますが、外壁材と外壁材の継ぎ目や窓廻りなどには『隙間を埋めるコーキング材』が使われています。

コーキング材は外壁内部への雨水の侵入を防ぐ役割があり、外壁を守る役目を担っています。

コーキング材が劣化すると、硬質化し痩せてきます。それにより亀裂・破断・剥離と劣化のスピードが加速してしまい、隙間を埋めていたはずのところから、雨水が侵入してしまうこととなってしまうのです。

コーキング材のメンテナンス

コーキング材の寿命は、一般的には5~8年ほどといわれています。

しかし、最近では高耐久塗料が普及し、外壁塗装リフォームを行う周期が10年以上という傾向にあります。そうなると外壁塗装リフォームが10年以上の周期に対し、コーキング材は5~8年の寿命と耐久年数の違いがうまれて結果どちらのタイミングに合わせて外壁塗装リフォームをするか悩むこととなってしまいます。

外壁塗装の塗料、コーキング材を選ぶ際は同等の耐候年数を持つものを選ぶことが大切になってきます。

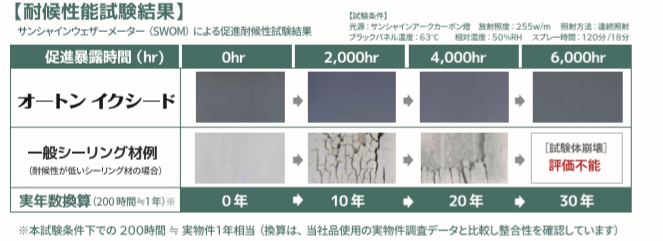

長期耐久型シーリング材【オートンイクシード】

コーキング材は雨や、紫外線による外的要因などで劣化します。

従来のコーキング材にはゴムのような柔軟性をつくるために可塑剤が含まれています。この可塑剤は経年とともにブリート現象(可塑剤が流出、滲み出しにより塗料や周辺が汚染される現象)を起こしシーリング材は柔軟性を失い硬化していきます。そのため、可塑剤を使用しない長期耐久型のシーリング材の需要が高まってきています。

その中でも【オートンイクシード】は期待耐候年数30年を実現した費用対効果の高い建材で、長期間柔らかさを維持し、お家の美観を保ちます。

まとめ

長期の耐候性を持つコーキング材を選ぶことで外装のリフォームのサイクルを延ばすことができます。

施工業者の見積りをしっかり見て、塗料とコーキング材の耐候年数が同等なものなのか確認しましょう。

プラニング・Kでは外壁・屋根の無料点検を実施しています。お気軽にお問合せください。