- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2025年2月27日

シリコン塗料とウレタン塗料の違い

外壁塗装を行う際には、塗り替えに使用する塗料を選ぶのに悩まれる方も多くいらっしゃいます。機能性や耐用年数も塗料により様々です。

自宅の塗り替えリフォームには、どのような塗料を選べば良いのでしょうか。今回は、最も代表的な塗料シリコン塗料とウレタン塗料を比較してみましょう。

シリコン塗料とウレタン塗料

表からもわかるように、シリコン塗料の方が少し価格も高いものの、耐用年数も長く、汚れにくいです。しかし、木部には塗装できないなどデメリットも多々あります。

ウレタン塗料は、少し前では外壁塗装で使用されるスタンダードな塗料でした。柔らかく壁の動きに合わせて塗料が動くため、ひび割れに強い塗料と言われています。そのため、様々な場所に塗る事ができるのが特徴です。

あくまでも、一般的に上記の表のような傾向にあるということですので、施工業者とよく相談した上で、塗料は決めていきましょう。

注意点

・シリコン塗料の選び方

シリコン塗料と一言でいっても、各メーカーがそれぞれに商品展開しています。

シリコン塗料を判断する(良い塗料かどうか)大きな基準として、塗料メーカーのシリコン塗料を使用することが上げられます。

シリコン塗料でも価格が安いものと高いものとがあり、その性能も違っています。シリコン含有量も商品により様々です。少しでもシリコンが含まれていればシリコン塗料として売り出す塗料メーカーもあります。

施工業者には、どのような性能を持つシリコン塗料を使用するのかを、きちんと説明をしてもらいましょう。

・耐用年数と塗料選び

外壁と屋根の塗装を同時に検討した場合、外壁はシリコン塗料で約15年の耐用年数、屋根はウレタン塗料で約8年の耐用年数の組み合わせだと、8年経った時点で屋根は再塗装の時期を迎えることになります。

当然ながら、外壁はまだ塗り直す必要がありません。屋根の塗装のためだけに、足場を設置しなければなりません。こうした余分なコストがかからないためにも、外壁と屋根は塗料の耐用年数がほぼ同じものを選ぶようにしましょう。

まとめ

シリコン塗料、ウレタン塗料ともに、メリットもデメリットもありますが塗料の性能や耐用年数をしっかりとふまえて適切な塗料を選びましょう。

また、屋根だけ、外壁だけと部分塗装をするのは、コストがかかる結果となります。家の塗装は、一度に済ませてコストを抑えましょう

カテゴリ:塗装工事

2025年2月20日

外壁と付帯部の相性を考えた塗装

外壁や屋根の色選びはついつい時間が掛かってしまっても、雨樋や破風などの付帯部はサクッと決めてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

付帯部は住宅のアクセントにもなります。外壁色や屋根色とのバランスを考えながら決めないと、調和がとれず失敗と感じてしまうことも。

そこで今回は、外壁と付帯部の相性が良い色選びについて、ご紹介していきます。

付帯部ってなに?

まず、外壁塗装の付帯部とは何かをご説明します。雨樋や軒天など、屋根や外壁以外の塗装部位を「付帯部」と呼んでいます。お住まいは屋根や外壁だけでなく、沢山が合わせられてできています。

具体的な付帯部を挙げると、雨樋、雨戸、シャッターボックス、軒天井、鼻隠し、破風板、笠木、水切り、霧除け庇、換気フード、玄関ドア、ポストなどがあります。

付帯部の色選びのポイント

外壁や屋根との相性を考える

タイトルの通り、付帯部の色は外壁や屋根など他の部分とのバランスを考える必要があります。

たとえば、外壁が白や明るい色の場合、付帯部には黒やグレーなどの落ち着いた色を取り入れると全体のバランスが整えられます。屋根が濃い色であれば、逆に付帯部には明るい色を選ぶと全体が重たくならずスッキリとした印象にもできます。

また、付帯部の素材によって塗装できないものもあるので、外壁や屋根の色を大きく変える場合は、塗装できない箇所との色の相性を考えながら色選びを行いましょう。

2~3色にまとめる

雨樋・破風・幕板など、付帯部には様々な塗装箇所があります。付帯部すべて違った色を選んでしまうと、統一感がなく落ち着きがない印象になってしまいます。

軒天の色は外壁に合わせるなど、全体のまとまりを考えながら、2~3色でまとめるのが理想です。違和感がある場合は、いくつかの付帯部を外壁や屋根と同じ色にすると、全体のバランスを取ることができます。

アクセントカラーを取り入れる

付帯部をアクセントカラーとして使うと、外観にメリハリが生まれ住まいに個性がでます。特に、外壁や屋根がシンプルな色の場合、付帯部に鮮やかな色を取り入れると他の家にはないおしゃれな印象になりやすいです。

また、玄関扉や窓枠に赤や青などのビビッドな色を使うと、建物全体が引き締まりインパクトのあるデザインにもできます。付帯部をアクセントにすると、おしゃれでオリジナリティを持った建物に仕上げられるでしょう。

付帯部の人気色

どんな外壁の色でも似合う、白、黒、ブラウンは人気です。黒や紺などの濃色の外壁色を選ぶ方は、白の付帯部塗装が人気です。

ベージュやグレーなどの淡い外壁色を選ぶ方は、黒や茶色の付帯部塗装が人気となっています。

最終的には好みになりますが、濃い色の外壁であれば白の付帯部塗装で建物全体を明るい印象に、淡い色の外壁であれば黒や茶色の 付帯部塗装で建物全体を引き締めるのがおすすめです。

付帯部ごとの色の選び方

雨樋

雨樋は、屋根に降った雨水を地面に排水するためのパーツです。

色選びでは、外壁や屋根と調和させる同系色を選ぶと雨樋が目立たず、全体がスッキリとした印象になります。

軒天

軒天は屋根の裏側にあたる部分で、屋根の延長線上にある天井部分です。

軒天を白やクリーム色など明るい色にすると、軒下が暗くならず家全体が明るく感じられます。

特に外壁や屋根が濃い色の場合、軒天を明るい色にすると全体のバランスが取りやすく、開放感がでます。

庇

庇は窓や玄関の上に設置される屋根状の構造で、雨や日差しから窓やドアを守るための部分です。

庇の色を窓枠や玄関ドアと合わせると、全体に統一感が生まれます。

また、アクセントカラーにすると窓や玄関を引き立て、デザイン性の高い外観にすることもできます。

雨戸

雨戸の色は外壁やサッシと調和させるのが大切です。

外壁と同じ色にすると目立たない控えめなデザインに仕上がり、建物全体がスッキリとした印象になります。

サッシと合わせる場合、濃い色を選ぶと窓周りが引き締まり、モダンな外観にすることができます。

まとめ

建物全体のイメージ作りに重要な付帯部塗装ですが、外壁に合わせた色を選ぶと間違いありません。塗装は1度塗ってしまうとやり直しが難しい作業です。「この外壁色と合う付帯部の色は何かな」などとお悩みの際は、お気軽のご相談ください。

カテゴリ:塗装工事

2025年2月17日

塗膜とは?

外壁塗装のことを調べていると、「塗膜」という言葉をたびたび見かけると思います。塗膜とは建物の外壁や屋根に塗った塗料が乾燥して固まって膜状になった状態のことを指します。

塗膜に不具合が生じると、塗料の持っている防水性や防汚性、断熱性などといった機能が果たせなくなります。そこで今回は、外壁塗装の塗膜について、役割や塗装方法、不具合などをご紹介していきます。

塗膜について

塗膜とは塗料を塗布することによって作られる膜を指しており、紫外線や風雨から建材を守るために必要不可欠です。塗料はもともと液体状ですが、外壁や屋根に塗装し、一定の時間が経過すると乾燥して、塗膜が形成されます。

乾燥してはじめて、塗膜が強固に仕上がります。塗料に含まれている成分が乾燥することによって塗膜が形成される仕組みになっています。

塗膜の役割

塗膜の役割は“保護”です。外壁や屋根はセメントでできているものが多く、そのセメントは塗膜で保護していないと雨水を吸収してしまいます。

吸収した水は気温により、膨張、収縮を繰り返し、やがてセメント部分が割れたり、爆裂を起こします。

割れた状態でそのままにしていると、割れた箇所から雨水が侵入し、建物内部を腐食させてしまい、最悪の場合には雨漏りや耐震性にまで影響を及ぼします。

そのため塗膜は、外壁材や屋根材をコーティングする役割があり、雨水の侵入・雨漏りを防止し、建物自体を守っています。

塗膜ができるまでの工程

①塗料の希釈

塗料は『顔料+樹脂+添加材』で構成されており、そこに水、または溶剤(シンナー)を規定量加えて塗装できる状態にします。

水、または溶剤(シンナー)は、塗料のメーカーが提供している仕様書の記載を守って希釈していきます。規定より濃くしても、薄くしても丈夫な塗膜は作れません。

②塗装

塗装は三度塗りを基本としており、『下塗り』『中塗り』『上塗り』の工程を経て、塗膜を作りだすことができます。

下塗りは、シーラーやフィラーと呼ばれる下塗り材を活用して、中塗りや上塗りの塗料がしっかりと定着させることを目的としています。

中塗りと上塗りは基本的には同じ塗料を活用し塗り重ねていくため、『上塗り2回』とまとめて呼ばれることもあります。

③乾燥

塗装の各工程で、塗料を乾燥させる必要があります。時間の経過とともに溶剤が蒸発し、塗料に含まれる樹脂成分が固まることで、外壁の表面に薄い膜が形成されます。これを塗膜といいます。

塗膜の不具合

塗装業者による手抜きや悪質な工事が行われたり、DIYによる塗装は、耐用年数よりも早く劣化して以下のような不具合を起こしてしまうケースがあります。

塗装して数年で色褪せ

色褪せは、塗りたての頃より色が薄くなってしまう現象です。紫外線により、樹脂によって守られていた顔料がむき出しになり、色素が紫外線によってダメになってしまう場合があります。

本来使用しなければいけない量の塗料を使用していないと、このような現象が起きます。

ひび割れ

塗布量や工程、乾燥時間が守られていなかったりすると、塗膜自体がひび割れたり、亀裂が生じたりして、形成不良を起こします。

チョーキング現象

チョーキング現象とは、外壁に手を触れた際に、白い粉が付くことで、これが2~3年で現れているような状況であれば、施工不良が原因の可能性が高いです。

色褪せと同様に、塗料の希釈率が守られていないことや、塗装するための塗料の量が不足していることなどが考えられます。

このような施工不良を起こさないためには、基準を守った施工ができる業者を選定することが大切です。

まとめ

塗膜”は、塗料を塗り重ねることによって作り上げる膜のことで、強い塗膜を作ることによって外壁や屋根を守ることができます。

しかし、規定量の塗料が塗られていなかったり、乾燥時間が適切でないなど、塗装工程で基準が守られていなければ、塗膜は長持ちせず、早期に不具合が出てしまいます。

工事を手抜きすることなく、最後まできちんと施工してくれる業者に外壁塗装を依頼しましょう。

カテゴリ:未分類

2025年2月13日

屋根の錆は放置すると危険

雨風や直射日光、海の近くであれば塩にも晒される鉄製の屋根は、経年により錆が発生します。

「錆が少しできているけど、これくらいなら放置しても問題ないか」と放置していると、とても危険です。

今回はさびを放置することのリスク、対策についてご紹介いたします。

屋根に錆が発生する原因

もらいサビ

もらいサビとは既に生じたサビが雨水などに溶けだし、他の部分に付着することでサビが拡がっていく現象です。

本来は外的刺激に晒されにくくサビにくい部分や金属以外の屋根材でも、もらいサビを受けることはあります。

手すりやソーラパネルの金属部分などがもらいサビの起点となります。

また、サビは水に溶けやすいため、雨が続いたり、空気の流れが悪くなったりした時には浸食スピードも早くなり、気が付くと屋根全体の色がサビによって変わっているということもあります。

経年劣化

屋根には水がたまらないように、防水塗料を塗布したり、下地を活用して隙間から雨水が浸入しないように工夫がされています。

しかし経年劣化で塗装が剥がれると、劣化箇所から雨水が浸入しサビが発生します。

また、長期間空気が乾燥しなかったり通気性が悪くなったりするとサビが発生しやすくなります。

塩害

沿岸部の建物は潮風に乗って海中の塩分が運ばれます。

金属屋根は塩分に弱く劣化が進行しやすいため、金属屋根に付着すると酸化を促進し、サビが発生してしまいます。

とくに、屋根が横葺きだと溝に雨水や塩分がたまりやすくなり、サビにつながります。

錆を放置してしまうと…

・雨漏り

サビが広がっていくと板金が弱くなってしまいます。サビが発生し、穴があいた箇所から雨漏りが起こりやすくなり、住環境が悪化する恐れがあります。

雨漏り室内設備にも影響を与え、住宅のダメージを広げる可能性があります。屋根の修理やメンテナンスには迅速な判断が必要です。

・見た目の悪化

サビが広がると、遠くからでも肉眼で確認できるようになり、建物全体が暗い印象を与えることがあります。外観の美観が損なわれると、周囲に対してもネガティブなイメージを与えてしまいかねません。

特に賃貸住宅や商業施設では、サビが放置されることで見た目が悪くなり資産価値が低下するだけでなく、周囲の住人や訪問者に不快感を与える要因となる可能性があります。

・屋根材の劣化

サビが広がると屋根材が劣化しやすくなり、耐久性が大幅に低下するリスクがあります。本来であれば数十年程度の寿命が期待できる屋根材も、その寿命が大幅に短くなるかもしれません。

サビの早期発見と対策を行うことが屋根の寿命を延ばし、建物全体の耐久性を維持するために重要です。

塗り替えるタイミング

一般的に、屋根に錆止めを塗装しなおすメンテナンスの期間は10~15年が目安です。ただし、これは建物や環境が健全な場合であり、以下のように錆止めの持ちが悪くなる条件や環境であれば、数年で錆止めの効果がなくなってしまうこともあります。

・トタンや瓦棒などの屋根の材質が錆びやすいもの

・もともと錆のある建物に錆止めを塗っている

・グレードの低い錆止め塗料を使っている

・海沿いなどつねに塩害を受けている

屋根の錆止めのメンテナンスは「〇年までなら大丈夫」と一概には言えません。定期的な屋根の状態チェック、必要に応じたメンテナンス、そして屋根の材質や環境に合わせた錆止め塗料を選ぶことが、屋根の錆防止には重要です。

まとめ

屋根に生じたサビの補修には専門知識や専用の工具が必要となるので、必ず業者に依頼しましょう。小規模だからと放置したり節約のためにDIYで補修したりするのは、安全面や品質面の観点からおすすめしません。

屋根材を長持ちさせるためには、定期的な点検が重要です。日ごろから意識して住宅をチェックするように心がけましょう。

カテゴリ:未分類

2025年2月10日

サイディングのデザインを活かす外壁塗装

サイディング特有のデザインを際立たせたいとお考えの方に、外壁塗装を行う際の重要なポイントをお伝えします。

せっかく新築時にこだわったサイディングの模様が塗り替え時に模様が消えてしまうのはもったいないですよね。今回は、サイディングデザインを活かす塗装についてご紹介します。

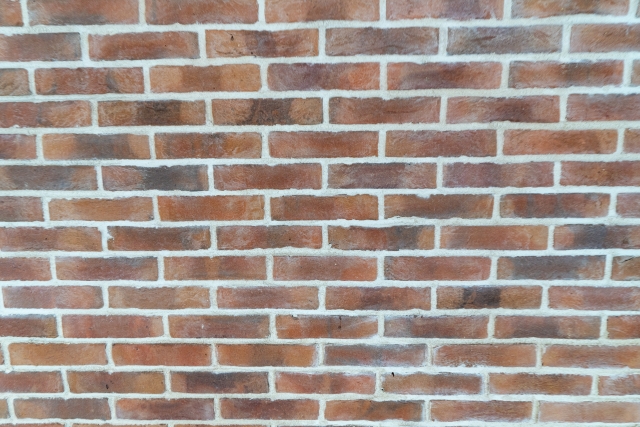

デザイン性のあるサイディングボード

近年では、工場で製造したパネルを家の周りに張り合わせるサイディングボードによる外壁が主流となっています。

サイディングボードのデザインは様々で、レンガ調や石材調、ストライプ柄などたくさんの模様の中からご自身が好きなものを選べるメリットがあります。

どのサイディングボードを選んだとしても、サイディングボードは紫外線や雨の影響により徐々に色褪せてきます。そのため、定期的に塗装メンテナンスが必要です。

今の外壁のデザイン,模様をそのまま生かしたい場合(模様が多いサイディングボードの場合)に、無色透明のクリアー塗装を選択することでサイディングボードの模様を潰すことなく塗装を行うことができます。

クリアー塗装とは?

外壁塗装のクリアー塗装は透明な塗料を使用した塗装方法です。外壁の素地が透けてみえるので、外壁の模様を活かした外壁塗装を実現できます。

タイル調やレンガ調など意匠性に優れた外壁では、模様を塗りつぶすことなく、そのまま保存できるため、クリアー塗装を行う方も多いです。

このように外壁のクリアー塗装は外壁のデザインをそのまま保存したいというケースに有効な塗装方法です。

注意点

クリアー塗装ができない場合もある

クリアー塗装は透明な塗料のため、以下のような外壁の状態では塗装ができない場合があります。

経年劣化が進行した外壁材には外壁塗装をクリアー塗装で行うことはできません。クリアー塗装は透明の塗料を使用するため、外壁の汚れが見えてしまい、かえって美観を損ねてしまうからです。

特に、外壁材の白い粉が吹き出す、外壁の劣化症状のチョーキング現象が進行した外壁材にクリアー塗装をすると、白ボケしたような印象になります。そのため、外壁が劣化して色褪せてしまう前にクリアー塗料で塗り替えておくことが大切です。

光触媒塗料はツルツルとした艶やかな塗膜を形成するため、従来のサイディングよりもコケやカビなどの汚れが付着しにくいのが特徴です。

また、雨水で外壁の汚れを洗い流すセルフクリーング機能も兼ね備えています。このような光触媒塗料の上にクリアー塗装をすると、塗料が密着せずにボロボロと塗装が剥がれてしまいます。

優良業者を選ぶ

安心して施工を任せられる業者を見つけるためには、検討している業者が施工してきた物件の写真や実績をチェックすることがポイントです。

最近では、自社のホームページを持つ会社も多くあります。気になる会社のホームページを見てみると、その会社の軌跡はもちろん、施工写真、施工実績をすぐに確認できます。

まとめ

外壁のデザイン、模様を綺麗な状態で維持するためには、劣化のサインを見逃さないことが重要です。日頃から、家の周りをぐるりと回ってみて、劣化症状かな?と思う部分が見つかった場合は早めに専門業者へ相談しましょう。

プラニング・Kでは、塗装に関する相談を受付しています。お電話、ホームページよりお気軽にご相談下さい。

2025年2月6日

何年ごとに塗装してる?住宅の寿命を延ばそう

マイホームをお持ちの方なら、大切な住宅を少しでも長持ちさせたい、と考えられるでしょう。住宅の寿命を延ばすために外壁塗装は必要だとよく耳にしますが、何年ごとに塗装を行えば良いのでしょうか。今回は、住宅の寿命を延ばす外壁塗装について詳しく見ていきましょう。

外壁塗装が必要な理由

塗装というと、「美観を保つためにするもの」というイメージがありませんか?間違いではありませんが、本来の目的は「住宅を長く保護する」ことです。建物は塗膜によって紫外線や雨から守られています。

しかし、時が経つにつれ、塗膜は寿命を迎え、劣化していきます。塗替えをせずに放置してしまうと、雨漏りを引き起こしたり、下地材や柱を腐らせてしまう可能性があるため、外壁塗装をする必要があります。

何年ごとに塗装したらいいの?

一般的に、外壁塗装は約10年ごとのメンテナンスが推奨されていますが、使用する塗料の種類によって、耐用年数は大きく変わります。

ウレタン…耐用年数7~10年

フッ素…耐用年数15~20年

シリコン…耐用年数10~15年

無機…耐用年数15~20年

また、新築時は耐用年数が短い塗料を使用している可能性があります。その場合は、目安の「約10年」よりも早めの再塗装をおすすめします。新築時にどんな塗料を使用したかを確認すると良いでしょう。

塗り替え時期の目安

築10年が最初の目安

先程もお伝えしたように、外壁塗装の目安は10年です。10年経過したころには劣化症状も見られるため、自身で意識して外壁のチェックを行いましょう。

また、北面と南面では劣化の進行具合も違うため注視しましょう。

劣化症状

下記の劣化症状があれば外壁塗装を行う時期です。

・チョーキング

塗料の成分が太陽光や水などの影響で劣化し、手で触れると白色などの塗料の粒子が手につく現象。

・クラック(ひび割れ)

ひび割れから雨水が侵入すると、下地材が腐食する原因となります。

・シーリングの切れ

外壁の目地を埋めるシーリングがひび割れたり切れたりしていると、そこから雨水が侵入し、下地材が腐食する原因となります。

・微生物汚染

外壁に発生するカビ・苔・藻は、塗料の保護機能を低下させます。

これらは簡単にセルフチェックできるので、前回の塗装から10年が経った頃に確認してみましょう。

外壁塗装をしないと…

外壁塗装をせずにいると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

住宅の寿命が縮まる

外壁の劣化を放置すると、住宅の寿命が縮まる可能性があります。外壁塗装の効果が失われると建物内部に水が浸入し、雨漏りするだけでなく下地材の腐食も引き起こします。

すると、シロアリが発生し、土台や建物内部をボロボロにする…という最悪の事態が発生します。外壁塗装を怠ると、建物の安全性を脅かすことになる場合もあるため注意が必要です。

修理費用の増大

外壁の劣化を放置すると、将来的な修理費用が大幅に増加する可能性があります。たとえば、小さなひび割れであれば上からの塗装で対応できますが、時が経つにつれ、大きなひび割れとなり、その補修作業は大規模なものになります。

劣化を放置することで、将来の補修費用が余計にかかってしまう可能性が高まるでしょう。

まとめ

表面上は劣化の状態が見られなくても、外壁の塗膜は経年劣化していきます。防水機能が低下してしまうと、外壁材、外壁材を通り越して内部にまで水が侵入してしまい、大きな被害を受けてしまう可能性が高くなります。

このようなリスクを回避するためにも、外壁塗装メンテナンスは定期的に必要なことであり、怠ってはいけません。新築、前回塗り替えから10年以上経過している方は早めに外壁点検を行いましょう。

カテゴリ:塗装工事

2025年2月3日

プライマーとシーラーの違いとは?

塗装工事をする際に、どのような塗料が使用されているか気になる方が多いと思います。見積書に下塗り工程でプライマーやシーラーという言葉を見たことはありませんか?

いったいどんな違いがあるのだろう、と疑問をお持ちの方に向けて、今回はプライマーとシーラーの違いについてご説明していきます。

違いはある?

プライマーとシーラーは外壁塗装の下地処理において、重要な役割を果たします。使用目的で違いはありますが、実は“意味は同じ”なんです。

プライマー

プライマーの使用目的は、塗料の密着性を高めることです。「プライマー(primer)」は「最初の」という意味を持ち、下地を整えるための最初の処理として使われます。

シーラー

シーラーの使用目的は、上から塗る塗料を表面に密着させ、長年の使用で劣化した下地に塗料が吸収されるのを防ぐことです。「接着する」「覆い隠す」という意味の「seal」が語源になっています。

まとめると、シーラーは表面を保護するための下塗り塗料、プライマーは下地を整えて塗料の密着性を高めるための下塗り塗料です。

建築現場では、下塗り塗料として同じ意味で使用されることが多く、どちらも家の耐久性を高めるために必要な塗料となります。

プライマーとシーラーの役割

上塗り塗料と密着させる

外壁や屋根に塗装することで、その後に行う上塗り塗料と密着度を高めるという役割があります。 塗料の密着力が低下すると、塗膜が剥がれたり、色ムラが発生する原因になります。

また、外壁や屋根は、経年劣化や様々な要因によってひび割れが発生することも多く、そのまま新しい塗料を重ねても綺麗に仕上がりません。

下高圧洗浄や下処理を経て、プライマーやシーラーを塗装することで綺麗で均一な下地が整います。

塗料の吸収を防ぐ

プライマーやシーラーは、塗料が下地へ吸収されるのを抑制する働きがあります。下塗りをせず、いきなり中塗りや上塗り塗料を重ねると下地が吸い込んでしまいます。

塗装面に傷みがあるほど、塗料の吸収率は高くなってしまい、思っていたような綺麗なデザインとは程遠くなることがあります。

また、吸い込みが発生すると、施工に必要な塗料が足りなくなるという事態も起こるため、プライマー等での下塗りは重要です。

性能の発揮、発色を良くする

外壁や屋根塗装で使用する塗料には、耐久性や低汚染、防カビ性、防錆性などそれぞれ性能が含まれています。

建材や劣化状況、上塗り塗料に合う下塗り塗料を選ぶことで、より塗料の性能を引き出すことができます。

また、下塗りを行うことで塗料の発色が良くなります。下塗りを省いてしまうと、下地部分に直接仕上げの塗料を重ねるため、色ムラが発生しやすくなります。

より鮮やかに色を映すためには、下塗りが肝心です。

種類と使い分け

シーラーやプライマーには種類があり、施工する外壁に応じて使い分けが必要です。

水性タイプ

水性タイプは劣化が少ない外壁や室内の塗装向けです。劣化が激しい箇所に水性タイプのシーラーやプライマーを塗ると、塗料が下地に吸収されてしまい、十分に浸透せず耐久性が下がる場合があります。

そのため、水性タイプはアルミやトタン、サイディングボードなどの吸収性が低い素材や、比較的劣化が少ない部分に使用されています。

油性タイプ

油性タイプは風雨にさらされる外壁や屋根向けです。水性タイプとは異なり、劣化や損傷が激しい部分にも使用可能です。浸透性も高いため、主にモルタル外壁やコンクリート外壁などで採用されています。

水性タイプより臭いがきついですが、乾くまでの時間も早いため、なるべく早めに外壁塗装を完了させたい方におすすめです。

特殊タイプ(ヤニ止め・カチオン・コンクリート強化用)

特定の目的に特化した外壁向けです。それぞれ特徴が異なるため、修繕したい外壁の種類や劣化の具合に応じて、業者と相談しながら適切なタイプを選びましょう。

まとめ

外壁や屋根は経年や住宅環境によって劣化が進んでいきます。そのため、住宅の美観を保ち長持ちさせるには、定期的な塗装メンテナンスを行うことが大切です。

また、塗り替えの際に下塗り塗料や仕上げ塗料選びの選び方が間違っていたり、不適切な塗装工事を行ったりすると劣化を早めたり、施工不良の原因になります。

まずは自宅にどのような塗装工事が適しているのか把握するためにも、信頼できる塗装業者に点検を依頼してみましょう。

カテゴリ:塗装工事