- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2022年1月17日

軒天をおしゃれに楽しむ方法

家を見る時、どこに目が行きますか?

ついつい外壁の色や家のデザインに目が行きがちですが、実は軒天で家の見た目が変わることをご存知ですか?

周りの家と差をつけたいという方におすすめ『軒天をおしゃれに楽しむ方法』をご紹介します。

軒天とは

住宅に付帯する部分で、建物から伸びている屋根の裏側部分のこと。

別名=軒天井(のきてんじょう)、軒裏(のきうら)などと呼ばれることもあります。

軒天の役割

1. 外観の美しさ

軒天がない場合は下側から見た際に、屋根裏の野地板や垂木が丸見えになってしまいます。そこで軒天を張ることで、屋根の構造部分を隠しスッキリとした見た目を作り出します。

軒天は室内からも外側からも見えるため、色や材質によって外観の美しさが大きく変わってきます。

2. 雨漏りや紫外線を防ぐ

軒天は雨の吹き込みや紫外線を遮ることができます。

軒があることで外壁に直接当たることを防ぎ、結果として外壁の劣化を抑制することに繋がります。

また、雨の日は傘を開閉するスペースとして便利です。

その反面、軒天の無い住宅はスタイリッシュな印象になりますが、雨水を直接受けやすいため外壁材の経年劣化や雨だれによる汚れが発生しやすくなります。

3 .延焼防止

万が一、ご自宅や隣家で火災が発生した際に、軒天があることで屋根に火が燃え移るのを抑制する効果もあります。

軒天には不燃材を使用されていることが多く、軒天が延焼を遮り被害の拡大を防ぐ役割を持っています。

4 .屋根裏の換気

軒天材に表面に多数の穴が開いた有孔ボードを使用している場合や換気口の設置は、屋根裏に溜まった湿気を外部に排出することができます。風の通りをよくすることで、結露を防ぐ役割を持ちます。

換気がうまくできていないと温度差によって結露が発生し、木材が水分を吸うことで劣化が進んでしまうため、換気ができているかどうかは非常に重要なポイントです。

軒天塗装の色選び

軒天を塗装する際、何色にするのか悩みますよね。

軒天の色選びで大切になるのは建物全体のバランスです。

同系色で統一感を演出

建物全体で統一感を出したい場合、外壁や屋根と同じ色または同系色でまとめることをおすすめします。

アクセントカラーで個性的に

外壁や屋根と違う色にすることにより、軒天がアクセントになり個性的でおしゃれ度がアップします。

材質を活かして柔らかな印象に

クリア塗装では軒天の素材がそのまま表れることになり、特に軒天の材質が木材調のものはクリア塗装が良く栄えます。

ここで注意!!

気を付けなくてはいけないのが、外壁や屋根と相性の悪い色を選択してしまうことや、軒天の劣化具合とそぐわない塗料を選択してしまうことです。

わからないことは専門業者に相談しましょう。

まとめ

軒天は重要な役割を担う箇所でありながら、意外と見落とされがちです。

定期的なメンテナンスを行っていたら塗装工事だけで済むことも、長年放置し続けた結果、軒天の材質自体が経年劣化し張替えや増張りの補修が必要になるケースもあります。大切な住まいの状態を維持するためにも定期的な塗装が必要です。

そして、軒天は少し意識するだけで家の見た目がグッと引き締まるので、ぜひ理想的な空間づくりを楽しみましょう!

カテゴリ:屋根

2022年1月13日

外壁塗装で虫が寄ってこない家に!

「なぜか自宅の外壁に虫が寄ってくる」と、お悩みの方いませんか?

家の周りに虫がいると何となく不快に感じる方も多いと思います。

どのような壁に虫が寄り付くのか、その原因や対策をご紹介します。

どんな外壁に虫が寄ってくるのか

外壁に寄り付く理由は諸説ありますが、主に以下の2つです。

塗料の臭い

昆虫には、触覚の嗅覚受容体で食べ物やフェロモンを感知する種類が多く存在するため、臭いには敏感に反応します。外壁塗料に含まれる、シンナーやトルエンは刺激臭を発生しているため、これを嗅ぎつけた虫が外壁に集まるようになってしまいます。

紫外線

一部の虫には紫外線に反応します。夜間に街灯や自販機などに蛾を筆頭に虫が集まっているのを見たことがあるかと思います。これは町や自販機が紫外線を放っているのが原因です。

また、白やクリーム色、黄色、青、紫などの色にも集まります。この色の共通点は紫外線をよく反射することです。このような色を外壁に使用すると虫が集まりやすくなります。

対策

紫外線反射率が低い色の塗料を選択

前述したように反射率の高い、白や黄色などを外壁の色に使用すると虫が寄り付きやすくなるので、外壁の色にこだわりがないのであれば、紫外線反射率の低い黒やグレーなどの色を使用すると良いでしょう。

防虫塗料の使用

虫は飛んでいる時間より止まっている時間のほうが長いです。この特徴を利用した防虫塗料があります。

防虫塗料はシンナーなどの独特の臭いを抑えるために虫付着予防材が入っており、塗料を塗る時、乾かすときに虫が付着するのを防ぎます。

また、人間やペットへの安全性は確認されています。不安な方は業者に相談してみましょう。

LEDライトに変更

虫は紫外線に集まってくるので、屋外のライトにも目を向けましょう。一般的な蛍光灯は微量ではありますが紫外線が発生しています。一方LEDライトは紫外線を発生しないため、虫が集まりにくくなります。

実際に、食品工場などの施設では虫の混入を防ぐため、LEDライトが率先して利用されています。

塗装後はサンドペーパーで補修

防虫対策をすることで外壁塗装の防虫対策を実践することで虫が寄ってくる可能性は減りますが、塗装後に虫が付着する可能性もあります。塗装したての外壁に虫が付着すると黒い斑点となって目立ちますが、サンドペーパーを使用することで汚れを落とせます。

サンドペーパーは主に不要宇な塗膜やサビを落とすときに使用するものです。100均などでも売られているので手軽に購入することが出来ます。

まとめ

塗装で美しく仕上がった外壁の状態を維持したり、防虫対策をしておくに越したことはありません。虫対策として防虫塗料の使用は高い効果が期待できるため、塗装工事の前に業者に相談してみましょう。

カテゴリ:外壁

2022年1月6日

外壁を1色から2色に大変身!

せっかく外壁塗装をするなら、大変身を遂げたいと思う方も多いのではないでしょうか。

外壁塗装は洋服のように『イメージと違ったから着替えよう』なんて簡単にはできませんよね。工事にかかる費用も高額で工事期間も要する塗装リフォームは、生活するご家族にとっても一大イベントです。

今回は単色塗りの外壁から素敵に大変身する方法をご紹介します。

色選びについて

淡色塗りとは

1色の塗料でベタ塗りする方法。最もシンプルで基本的な塗装です。比較的施工時間もかからず安価にすむため、手早く・手軽に外壁をメンテナンスしたいという方に適しています。

多色塗り

複数色の塗料を使用する方法。「多色」といっても使用する塗料は2色というのが一般的ですが、高いデザイン性を求めて3色を使う方もいます。

多色塗りの魅力

■おしゃれな印象を与える

色の組み合わせ方によって個性を表現することができます。近隣の住宅と差をつけたいとお考えの方におすすめです。

■凹凸感を演出する

ツートンカラーは外壁だけでなく、部分的に色に変化を加えるという方法もあります。それによって陰影ができ、立体感を出すことができます。

1色から2色塗りにする際のポイント

淡色(1色)塗りから2色に塗るとイメージは大きく変わります。

大きな面積を占めている外壁では、2色の配色や配分にも気をつけなくてはいけません。

ポイント① 配色のイメージ

一番重要なのが配色です。

配色によって与える印象も変わります。シックで落ち着いた印象にしたいのか、清潔感のある明るい印象にしたいのかなど、色を選ぶ際にどのような印象にしたいのかをしっかりと考えましょう。

ポイント② 配分のバランス

家の中でも大きな面積を占める外壁は、2色の配分が全体のバランスを左右します。広い面積をどちらの色で塗装するかによってもイメージは大きく変わります。

ポイント③ 色の配置

例えば1階と2階で上下に色を配色する場合は、どちらの色を下側にするかなど色の配置をイメージすることも重要です。

その際に、サッシや玄関ドアの色との相性も考慮する必要があります。

重要

色の配色や配分によってイメージをガラリと変えてしまうため、色合わせで失敗をしないよう要点を抑えておく必要があります。

デザイン性の高い2色塗りとは

現在ご自宅の外壁が1色塗りの場合、次はイメージチェンジをしたいという方におすすめなのが、2色塗りを施したバリエーションが豊富なツートンカラーです。

◆上下による色分け

————————————–

1階と2階部分で上下に色分けする一般的に一番多いツートンカラー。

上下どちらを濃い色にするかでも印象は変わります。

◆縦に色を加える

————————————-

縦のラインで色を入れることで差し色としてアクセントになり、縦長効果によって高さも演出できます。

◆部分ごとに色分け

————————————

玄関やバルコニーなどの凹凸によって色分けをすることで立体感を与え、個性的でおしゃれな印象になります。

まとめ

外壁塗装によって新築のような美観が生まれます。既存の外壁の色を変えるだけでもお家のイメージチェンジになりますが、これまで1色だった外壁を2色にすることで今までとは違ったデザインになり、お家がよりおしゃれに生まれ変わります。

次の外壁塗装の色でお悩みの方は、ぜひ素敵な2色塗りに大変身されてみてはいかがでしょうか。プラニング・Kでは色に関するアドバイスもさせていただきます。お気軽にご相談ください。

カテゴリ:外壁

2021年12月27日

外壁塗装中のペットや赤ちゃんへの影響

外壁塗装工事中はどうしても不便でストレスを感じやすいです。それが小さい赤ちゃんやペットになると負担がさらに大きくなる可能性があります。

塗料の臭いなどで気分が悪くなったり、誤って塗料を舐めてしまったり、大きな音でストレスを感じてしまわないか不安で塗装を悩むお宅も多いかもしれません。

今回はペットや赤ちゃんがいても安心して工事が行えるよう、注意点や対策についてご紹介していきたいと思います。

害を及ぼす可能性がある要素

塗料

塗料の不快なにおいには、油性塗料の希釈に使用されるシンナーなどの有機溶剤が揮発して気体になったものです。

とくにシンナーについては大量に吸い込んでしまうと頭痛やめまい、吐き気、失神といった健康被害を引き起こします。これらは中枢神経に作用するので、お酒を飲んで酔っ払った感覚と似ています。これは人体だけでなく、ペットにも影響があります。

また、ペットの場合、乾ききっていない壁の塗料を触ったり、舐めたりして体に悪影響を及ぼす可能性があります。

騒音

外壁塗装では足場仮設・解体時や高圧洗浄、作業員の話し声や足場を歩く音など騒音になる要素が複数あります。赤ちゃんやペットが大きな音にびっくりして泣いたり、吠えたりしてしまいます。大きな音はほとんどの動物にとってストレスになります。

作業員の出入り

ペットにとって、知らない作業員が自分のテリトリーを出入りする状態は非常にストレスです。作業員にとっても落ち着かない様子のペットがうろうろしたり、足場にのぼって遊んだり、吠えたりすると作業に集中できなくなり、施工ミスや事故にもつながる可能性があります。

換気が出来ない

外壁塗装中は窓が養生され、開け閉めが出来なくなってしまいます。場合によってはエアコンが使えないこともあります。体温調節や部屋の移動が自由にできないペットや赤ちゃんにとって、密閉された空間は命に関わってきます。

ペットや赤ちゃんへの配慮ポイント

水性塗料を選ぶ

水性塗料は臭いが少なく、シンナーも使用しないので比較的安全な塗料です。近年の外壁塗装では、有機溶剤の塗料は減ってきており、一般的な戸建て住宅では水性塗料が使用されることが多いです。

工事のスケジュールを事前にもらっておく

塗装工事のスケジュールをまとめた工程表というものを事前に作成します。工程表を先にもらっておくと、いつどの作業があるか把握できるので「大きな音が出る足場仮設は赤ちゃんを連れて外出しておこう」「塗装しているときは臭いに敏感なペットは預けておこう」などと予定を立てることが出来ます。

塗装業者に赤ちゃんやペットがいることを伝える

現場調査や見積り時にペットや赤ちゃんがいることを伝えましょう。ペットであれば、犬や猫などの「種類」「どこで飼っているか(室内・室外)」「いつもどの場所にいるか」などの情報をあらかじめ伝えておけば、塗装業者からペットに配慮した施工工程を提案してもらうことが可能になります。

対策

外出、実家や仮住まいに避難する

外壁塗装は普段と環境が異なるため、ペットや赤ちゃんはストレスが溜まりやすくなります。そこで生活環境をなるべく変えたくない方は、工事期間中は実家への帰省やウィークリーマンションなどの仮住まいがおすすめです。

ペットの場合はペットショップに預けたり、実家や親戚の家に預けたりして隔離すると良いでしょう。

真冬や真夏を避けて塗装をする。

外壁塗装をする上で避けられない問題は換気が自由にできないことと、エアコンが使用できないことです。しかしどちらも真夏や真冬の工事ではない限り、そこまで問題にはなりません。養生で建物が囲まれても比較的快適に過ごせる季節に塗装を行うと良いでしょう。

まとめ

外壁塗装はペットや赤ちゃんがいても施工はできます。ただし塗装中に生じる塗料の臭いや工事の音などがストレスで悪影響を及ぼす可能性があるので十分な対策をとることが重要です。

環境の変化に対応できないペットや赤ちゃんに代わって、飼い主や保護者自身が危険から隔離し、安全を優先してくれる施工業者のもと工事を行いましょう。

カテゴリ:外壁

2021年12月23日

冬になると多く発生する結露に注意!それはもしかしたら雨漏りかも!?

冬になると結露が気になるという方も多いのではないでしょうか。

実は冬は結露が起こりやすい環境なのです。

しかし、結露だと思っていたのに実は雨漏りだったなんてことも。

そんなことにならないためにも結露と雨漏りの違いについてご紹介します。

結露が発生する理由

天候に関係なく空気中の水分が冷やされることによって起こる現象。

特に冷たい外気の影響を受ける窓は、室内との温度差によりガラスに水滴がつきやすくなります。

結露による悪影響

・窓サッシや木材が傷む

水分を含んだまま放置すると傷みや劣化が進行し、部材そのものを交換しなくてはいけなくなります。

・カビが発生する

結露で濡れた部分を放置しておくと、カーテンや壁紙などにカビが発生することがあります。

カビの胞子は非常に軽く、空気中を浮遊するので人間が吸い込んでしまう恐れがあり、アレルギーや喘息・シックハウス症候群・アトピー性皮膚炎などの主要な原因物質と言われています。これらを引き起こす可能性があるので注意が必要です。

雨漏りとは

雨漏りは基本的に雨が降った時に発生する住宅のトラブルで、屋根や外壁など建物にできた隙間から雨水が浸透する被害の一種です。

雨漏りによる悪影響

雨漏りは住宅内部の至る所を通過し、症状として現れます。

症状によって家に与える影響も様々ですが、劣化を防ぐためにも早期発見をすることが重要です。

・天井や壁のシミ

天井や壁まで雨が侵入し、水分を含んだ状態が続くとシミが発生します。

シミができた部屋はカビが生え、カビ臭がすることもあります。

カビの胞子が体内に入ることで気管支ぜんそくや鼻炎といったアレルギー症状が現れる場合があります。

・クロスの剥がれ

クロスが水分を吸収してしまうと、剥がれの原因にもなります。

・天井からの雨漏り

室内に雨漏りが発生した場合は、室内の家具や電化製品、床にまで被害が及ぼしてしまいます。

結露と雨漏りの見分け方

雨漏りと結露は症状が似ているように思いますが、もちろん別物です。

どちらも水分を多く含んだ症状で一見似ているように感じてしまいますが、発生 する原因が全く違います。水滴が発生した状況によって判断することができる場合があります。

①時期

結露…秋や冬の寒い季節に発生しやすい。外気温と室内の温度差によって結露が発生する 。

雨漏り…雨の日や台風の日、またその数日後。季節に関係なく、一年を通して発生する。

②場所や範囲

結露…壁や天井、窓ガラスやサッシなど広範囲に濡れている。

雨漏り…壁や天井、サッシ周りなどの一部分が濡れている。

結露・雨漏りの対処法

■結露の対処法

〈室内の換気をする〉

お金をかけずに出来るのがこまめな換気です。湿気をこもらせないように窓を開ける。または換気扇をまわすことで簡単に換気が行えます。

〈除湿器を使用する〉

室内の湿気を取り除き、結露を軽減することができます。

〈窓をリフォームする〉

窓を二重サッシやペアガラスにする、壁の断熱材を検討するなど、住宅そのものの断熱性を上げて結露対策を考えてみる方法もあります。

■雨漏りの対処法

〈セルフチェックを行う〉

劣化のサインを見逃さないように、日頃から家の外壁や天井などを意識して見るようにしましょう。

気になる箇所を見つけたら自己判断をせず、早めに専門業者に確認してもらうことをおすすめします。

〈定期的なメンテナンスをする〉

屋根の劣化は自分で気付くというのが難しい場所です。

前回の塗装もしくは新築してから約10年が経過していたら、メンテナンスの時期と言えます。

まとめ

このように症状だけ見ると似ているように感じますが、起こる原因が全く違うことがわかります。

結露だと思い込んで放置しているなんてことはありませんでしょうか?

雨漏りは屋根以外に外壁や雨樋の劣化が原因で生じるケースもありますが、結露は日頃から気を付けていれば防ぐ事が出来ます。放置することで住宅のみならず、様々な病気へのリスクが高まります。

結露も雨漏りも未然に防ぐことが一番です。もしかしたら雨漏りかもと思ったら、自己判断せずに専門業者に確認してもらうことをおすすめします。

そのためにも早期発見&早期対処を心がけましょう!

2021年12月20日

遮熱塗料と断熱塗料の違い

遮熱塗料と断熱塗料の違いをご存じでしょうか?それぞれ似ているようで全く違う気のや特徴があります。今回は二つの塗料を分かりやすく説明します。

遮熱塗料の特徴

遮熱塗料は太陽光の中でも赤外線に近い熱を反射し、屋根や外壁などが受ける熱の影響を低減させることで、室内の温度の上昇を抑えます。

そのため、夏は涼しくなります。

遮熱塗料のメリット

室内の温度を下げる

前述したとおり、日差しそのものを反射することで屋根材や外壁材に熱がこもらなくなり、室内の温度の上昇を抑えることが出来ます。

節電・省エネ

遮熱塗料は室温を抑える効果があるため、夏などはエアコンが効きやすくなり、電気代を節約できるようになります。また、エアコンの使用量を減らすことでCO2削減に繋がります。

建材の熱損傷を防ぐ

屋根、外壁は熱を受けることで劣化が進み、耐用年数が短くなることがあります。遮熱塗料は表面の温度上昇を抑制する効果によって、熱によるダメージを軽減するため、建材の傷みも減らすことが出来ます。

遮熱塗料のデメリット

冬の室内を暖かくする効果はない

塗装で冬の寒さ対策をしたい方には不向きの塗料です。塗装した箇所の熱を反射する機能はありますが、室内の熱を逃げにくくする機能は持っていないため、室内が寒くなってしまいます。

塗膜の耐久性は高くない

塗膜の耐久性は一般のシリコン塗料と比べても変わりません。

「価格が高い塗料=長持ちする塗料」と思いがちですが、注意が必要です。

汚れると遮熱効果が落ちる

遮熱塗料は、塗膜の表面が綺麗だと遮熱効果を発揮しますが、表面が汚れていると熱を反射しにくくなり、遮熱効果が落ちてしまいます。

定期的に塗膜の洗浄を行うと、遮熱効果を維持することが出来ます。

断熱塗料の特徴

断熱塗料は熱伝導を抑えて室内外の温度の移動を抑える塗料です。太陽光を蓄積させることが出来るため、室内の温度を保つことが出来ます。

また熱も冷気も逃さないので夏も冬も快適に過ごすことが出来ます。

断熱塗料のメリット

夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことが出来る

夏も冬も快適に過ごしたい方にはおすすめの塗料です。外からの熱を伝わりにくくし、室内の熱を逃さないので冷暖房が効きやすくなります。

節電・省エネ

夏場に節電できるのは遮熱塗料と同じですが、冬も室内の温度を快適に保ちつつ節電ができるのは断熱塗料ならではです。

防音効果

一般の塗料よりも表面が厚くなるため、室内での会話が外に漏れ出ることはありません。また、外部からの車や雨の音などもシャットダウンすることが出来ます。

断熱塗料のデメリット

工事費用が高い

一般塗料や遮熱塗料に比べて工事費用が高くなります。しかし、耐用年数は15~20年と他の塗料に比べて長く、コストパフォーマンスは高いと言えます。

断熱塗料だけでは実感できない場合がある

部屋が暑くなる原因はいくつかあり、その原因を塗料のみでカバーするのは難しいです。近年の住宅は断熱材が使用されているので、そのような住宅には断熱塗料を塗ってもあまり効果が感じられないことがあります。断熱塗料が効果的なケースは以下の通りです。

・断熱材を使用していない気密性の低い住宅

・空気層が無い勾配天井の住宅

・屋根や外壁が金属系の住宅

また、冬場は窓から室内の熱が逃げる影響が大きいため、窓を二重にするなど対策をしないと断熱塗料の効果が見込めない場合があります。

まとめ

遮熱塗料と断熱塗料の違いをご理解いただけたでしょうか。

簡単に言えば熱を反射し遮るのが遮熱塗料、熱を伝わりにくくするのが断熱塗料です。

それぞれの塗料のメリット・デメリットを考慮し、住宅や地域の特徴に合わせて塗料を選ぶことが大切です。

2021年12月16日

軒天の劣化症状は見逃し厳禁!

軒天は屋根の裏側にあるため、雨風関係なく傷みにくいと思っていませんか?

実は軒天は傷みやすい箇所です。その理由やメンテナンス方法をご紹介していきたいと思います。

軒天の役割

まず軒天について説明します。軒天とは建物から飛び出ている屋根の裏側のことで、軒裏天井、軒裏とも呼ばれます。下図の緑で塗られているような箇所が軒天です。

雨風から外壁を守る

雨風が当たらないようにして外壁を保護する役割があります。

美観

屋根は下から見ることがほとんどです。下から見たときに屋根の下地材がむき出しだと見栄えが悪いですよね。軒天があることで下地材を人の目から隠す役割があります。

延焼防止

もし火災が発生し窓から炎が上がった場合、軒まで炎が到達するのを防ぐ役割があります。軒天が設置されていないと、短時間で炎が屋根裏に到達し、焼け落ちてしまいます。

軒天の劣化症状

軒天の劣化症状には以下のようなものがあります。

色褪せ

軒天に塗装をしている場合は、紫外線や経年劣化により塗装が色褪せてしまいます。

雨染み

屋根から雨漏りのある場合や雨樋の不具合によって軒天に伝ってしまうなど、雨水が影響してできるのが雨染みです。シミは放置しておくと軒天だけでなく屋根などの木材を腐らせてしまい、建物の強度にも関わってきます。

コケ・黒ずみ

雨染み以外にコケやカビの黒ずみも現れます。見た目も悪く、明らかに湿気がこもっている証拠なので対処が必要です。

剥がれ・穴あき

木質系の軒天だと板がささくれのように激しく剥がれたり、完全に剥がれ落ちて穴が開いてしまう場合があります。

放置してしまうと…

前述のような劣化症状を放置していしまうとどのような被害が出るか見ていきましょう。

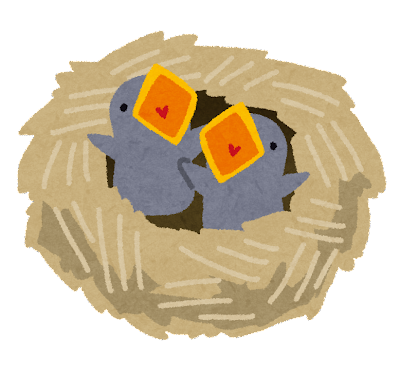

剥がれた隙間から小動物が入り込む

軒天の剥がれたところや穴の開いたところからネズミや鳥などの小動物が入り込みます。

すると屋根裏はダニやノミ、寄生虫を持った小動物に侵され、ひどい場合だと、糞尿による健康被害が出てくるようになります。

さらに、鳥の巣に卵やヒナがいる状態での撤去は鳥獣保護法により禁止されているため、巣立つまでは撤去できません。その間は被害に耐えなくてはなりません。

雨漏りが発生

強風を伴う雨が降ると、剥がれや傷みのある箇所から雨水が入り込み、雨漏りが発生してしまいます。軒天が雨漏りをしていると、その周辺も傷んでしまい、劣化が早くなってしまいます。

強風が吹くと屋根が剥がれる危険性も

軒天が剥がれ、数十センチの穴が開いてしまうと、そこから屋根裏に風が吹き込み、屋根が剥がれてしまう危険性もあります。

メンテナンス方法

塗装

軒天の傷みが比較的軽い場合は塗装を行います。主に軒天の表面の防水性が落ちているときに行われます。表面に健全な塗膜を張ることにより、雨水が染み込まないようにし、劣化を防止します。

重ね張り

既存の軒天の上から新しい板を重ねて張る方法です。重ね張りの強度に耐えられると判断された場合、行われます。既存の軒天の材料を処分する必要もなく、工期を短縮し、費用も抑えられます。

張り替え

下地が腐食し、重ね張りに耐えられないと判断された場合に行われます。

既存の軒天を撤去し、すべて新しいものに張り替えます。

まとめ

軒天は屋根の上と違い、劣化や不具合などに気づきやすい箇所です。軒天に劣化がある場合、屋根や雨樋にも不具合が生じます。また、足場や脚立がなければ塗装や補修などのメンテナンスは行えません。少しでも軒天が気になる場合は一度業者に相談してみましょう。

カテゴリ:屋根

2021年12月13日

弾性塗料のメリット・デメリット

弾性塗料をご存じでしょうか?外壁塗装を検討中の方は耳にしたことがあるかもしれませんが、その特徴やメリット・デメリットまでは分からない方が多いかと思います。

そこで今回は弾性塗料についてご紹介していきたいと思います。

弾性塗料とは

弾性塗料とは2液性のシリコンやフッ素塗料に硬化剤を入れて伸びる機能を持たせたものです。高い伸縮性があり、ひび割れに強く防水性に優れた塗料です。

主にひび割れしやすいモルタル壁で使用されます。

メリット

伸縮性が高く、ひび割れしにくい

外壁は家の前を通る車や地震、雨風の振動で動きます。そして外壁に塗っている塗料が外壁の動きについていけないとひび割れを起こします。

しかし、弾性塗料のように柔らかく、伸縮性のある塗料を塗っておくと外壁の動きに合わせて伸縮してくれるのでひび割れが起こりにくくなります。

防水性が高い

弾性塗料は外壁に密着する性質を持っています。塗料と壁が密着することで、雨水が内部に浸透しにくくなり、防水性が高まります。

モルタル外壁の劣化を防ぐ

モルタル外壁は右の画像のような外壁で、ひび割れやすいです。

そのため、弾性塗料とは相性のいい外壁と言えるでしょう。

デメリット

耐用年数が短い

弾性塗料の1番のデメリット耐用年数が短いことです。

耐用年数は工法によっても変わってくるため、長期的に考えて選ぶようにしましょう。

膨らみやすい

弾性塗料は通気性が低く、湿気を外側に排出できないために起こります。さらに、一度膨らんだ塗膜は元に戻らないので見た目が悪くなってしまいます。

汚れが落ちにくい

弾性塗料は塗膜が柔らかいため、一度汚れが付着すると落ちにくくなります。外壁は常に雨風に晒されて汚れやすいので、外壁の色によっては検討しなければいけません。

施工が難しい

弾性塗料は専門的な知識や技術が必要です。外壁塗装を行う前は高圧洗浄を行い、乾燥後に塗装を行いますが、完全に乾燥してないまま塗装をしてしまうと塗膜が膨らむ原因になります。業者をより慎重に選ばなければいけません。

弾性塗料の工法

弾性塗料には3つの工法があります。

単層弾性工法

単層弾性工法では、シーラーと呼ばれる下塗材を塗った後、単層弾性上塗塗料を2回塗る方法です。単層弾性工法は費用が安く、施工時間も短いですが、弾性や防水性が長持ちしません。

そのため塗り直しの回数が多くなり、長い目で見るとコストパフォーマンスは悪くなります。

複層弾性工法

複層弾性工法は下地を塗り、高弾性塗料を2回、仕上げの塗料を2回塗る方法です。複層弾性工法は弾性や防水性が長持ちし、耐用年数が長くなります。

その分、施工時間と費用もかかるようになります。

微弾性塗料工法

微弾性塗料工法は、弾性塗料を使った工法の中で1番メジャーな方法です。微弾性フィラーと呼ばれる下地を塗り、上塗用の塗料を2回塗る工法です。弾性があるのは下地のみで、上塗用の塗料ではシリコンやフッ素系などの一般的な塗料を使用します。

下地の弾性はそれほど長持ちしませんが、上塗材を塗っていれば塗膜は外壁を保護できるため、単層工法のように頻繁に塗り替える必要はありません。

注意点

サイディングボードには使用不可

サイディングボードとは、仕上げ用の板を外壁に貼る方法です。工事費用が抑えられるため、最近はサイディングボードを用いた外壁が主流になっていますが、このサイディングボードには弾性塗料は使用できません。

サイディングの外壁は熱を吸収しやすく、表面が熱くなります。すると弾力性が発揮されず、弾性塗料を劣化させてしまいます。また、窯業系サイディングになるとひび割れが起こりにくいため、微弾性塗料を塗る必要はありません。

悪徳業者に注意

弾性塗料は少し複雑な工程が多いため、手抜き工事が行われることがあります。例えば、塗料を薄めたり、厚塗りすべきところを厚塗りしないことがあります。

これらは塗料缶の搬入数と空になった塗料缶の数を見積と照らし合わせて確認することで防ぐことが出来ます。

また、塗料缶に微弾性や弾性の文字が入っているか確認しましょう。弾性塗料を塗ったように見せかけて一般塗料を使用し、弾性塗料並みの工事費用を請求してくる場合があります。

まとめ

弾性塗料はひび割れが多い外壁にとってはぴったりの塗料です。

耐用年数が短いなどのデメリットもありますが、塗料の種類や施工方法などでカバーできる問題もあります。

モルタル壁の住宅の方は弾性塗料の使用を検討してみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:外壁

2021年12月9日

下地調整とは

塗り替えリフォームで気になることの多くは、色や機能性、工事にかかる金額のことがほとんどかと思います。

しかし!!

実は重要なカギを握っているのは下地調整と呼ばれるものです。

今回は意外と知られていない下地調整の重要性についてご紹介します。

下地調整とは

長期間にわたり紫外線や雨風にさらされている外壁は経年劣化が避けられません。

そこで、塗り替えリフォームをする前に下地の傷みや劣化の適切な処理や補修を行います。これを下地調整と言います。

下地補修の方法

ケレン作業

『ケレン』とは塗装する箇所に付着している汚れやサビを取り除くこと。『素地調整』とも言います。

この際、サビが部材の深い部分まで進行している場合は、電動工具を使用し、削っていく作業を行います。

クラック補修

クラック補修とはひび割れした箇所を補修することです。

【ヘアークラックの場合】

ヘアークラックと呼ばれる髪の毛ほどの幅(0.2~0.3㎜以下が目安)の細くて浅いひび割れは、下塗り材を使用した「刷り込み」工程を行います。

弾性フィラーなどの下塗り材を刷毛を使ってクラックの中に刷り込んで補修を行います。

【構造クラックの場合】

幅が0.3㎜以上で深さが5㎜以上あるクラックを「構造クラック」と言います。

構造クラックの場合、微細な地震などの要因でヒビが動くことがあるため、弾力性の高いシーリング材で充填する必要があります。

シーリング

シーリングは住宅の止水処理には欠かせないものです。サイディングのつなぎ目や窓サッシの周りにも使用されます。

シーリングの弾力性で外壁材の膨張を吸収し、破損を防ぐことで外壁の長寿命化を実現しています。シーリングは外壁の耐久性を実現するため不可欠な緩衝材といえます。

ご自宅のシーリングの劣化進行度をチェックしましょう。

ご自宅のシーリングの劣化進行度をチェックしましょう。

経年によって徐々にシーリングがひび割れを起こします。

劣化の目安は隙間ができていたり、弾力がなく硬くなっているような状態であることです。

【劣化の進行度…軽度】

劣化の進行度が最も軽い状態。触ると弾力がなく、硬くなっている。

【劣化の進行度…中度】

劣化が中度まで進んだ状態。雨漏りが発生する可能性がある。

【劣化の進行度…中度】

経年劣化により、可塑性の放出でシールそのものがやせ細り隙間ができる。

【劣化の進行度…重度】

劣化の最終段階まで進むと剥離してシーリング材がなくなる。早急な対応が必要。

まとめ

このように塗装工事とひと言でいっても、単に塗料を塗るだけではありません。塗装の工程に入る前に、劣化に応じた様々な下地調整を行っています。

そうすることで新しい塗料の密着度も上がり、外壁の寿命にも繋がります。

いくら高品質の良い塗料を使用しても、下地調整が疎かになっていたらその効果も半減してしまうということです。

塗り替えをご検討の際は、ご自宅がどこまで劣化していてどのような下地調整が必要なのか、施工業者に確認することをおすすめします。

カテゴリ:外壁

2021年12月6日

黄色の外壁塗装

せっかく塗り替えるなら明るい黄色にしたい!でも近所で浮かないか不安…という方、多いのではないでしょうか。

そんな方のためにオシャレでも周囲から浮かない色選びのコツをご紹介します。

黄色について

効果

黄色は人が緊張しているときに気持ちを和らげる効果があります。また、ユーモアや楽しさを感じさせていくれます。古代エジプトやマヤ文明においては太陽の色として崇拝されていました。黄色は太陽のように人に希望と喜びを与えてくれる色です。

また、黄色は警告色とも呼ばれており、非常に視認性の高い色です。踏切や工事、立ち入り禁止などのサインには黄色が使用されています。

風水

風水の中でも最も人気があり、有名な色は黄色ではないでしょうか。金運アップや人気を手に入れるといった効果を発揮するといわれています。ビビットな黄色だけでなく、外壁塗装に向いたクリーム色でも効果を発揮します。

黄色の外壁のメリット・デメリット

メリット

外壁を明るく仕上げたい、目立たせたい方にはぴったりの色です。また、黄色の住宅はヨーロッパに多く、自宅がタイル装飾やレンガ調の外壁の方にはおすすめの色です。

自宅を欧風にしたい方や、日本っぽさを極力なくしたい場合は黄色が向いています。

デメリット

日本では白やクリーム色、ブラウン系の住宅が多い中、ビビットな黄色を選択してしまうと景観に馴染めず浮いてしまう可能性があります。そういった場合は薄い黄色や鮮やかさを下げた黄色、クリーム色などを選択すると良いでしょう。

また、黄色は他の色より紫外線を吸収するため、色褪せが目立ちやすい色の一つです。そのため、紫外線に強い塗料を選択し、定期的に外壁を点検する必要があります。

色の組み合わせ方

黄色×ブラウン

少し濃い黄色にブラウンを合わせると暖かみのある印象になるのでおすすめです。

また、タイル装飾やレンガなどを組み合わせると欧風な家に近づきます。

黄色×グレー

黄色をベースにしてグレーをアクセントに使った外壁は、モダンな印象にしたい方におすすめです。組み合わせる色味の違いで、同じ黄色でも印象は大きく変わります。

黄色×白

黄色と白を使った外壁は爽やかな印象になります。どちらも淡い色なので重い印象にはなりません。

また、白は無色なので黄色を引き立たせてくれます。明るく爽やかな印象の外壁にしたい方におすすめです。

黄色一色でまとめても爽やかで良いですが、アクセントにする色を決めておくと黄色が引き立ち、さらにオシャレに見えます。

また、前述したように黄色では少し目立ちすぎるな、という場合はもっと淡いクリーム色もおすすめです。

まとめ

黄色の外壁塗装を検討中の方は以上のことを参考にして色選びをしてみてはいかがでしょうか。また、黄色は色褪せしやすいので紫外線に強い塗料を選び、定期的に点検を行うなどして、選んだ色やデザインを綺麗に長持ちさせるよう心がけましょう。

カテゴリ:外壁