- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2024年12月5日

何度も繰り返す雨漏り対策!

「ついこの前補修したと思ったのに、もう雨漏りしている・・・」、「雨の時期になると雨漏りが再発する・・・」1回の雨漏りでも不安になってしまうのに、くりかえす雨漏りには本当に困りますよね。

今回は雨漏りが再発するケースと対策をご紹介します。

繰り返す雨漏りの原因

・施工不良

雨漏り補修を行う場合、正しくない工程や手抜きを行ってしまうと、一瞬雨漏りが止まったとしても時間が経つと同じ場所から雨漏りすることがあります。

雨漏りしている箇所の隙間をやみくもに埋めてしまうと、逆に雨漏りを悪化させてしまうこともあります。

・原因が分かっていない

雨漏りの原因を把握することは、専門業者であっても難しいことがあります。

原因の特定が不十分のまま勘で雨漏りの修理工事を始めてしまうといったケースもあり、注意が必要です。

・建築構造の理解不足

木造建築とコンクリート建築の構造的な理解がないと、雨漏りの原因を突き止めるのは難しいです。

たとえば、木造建築の場合は、基本的に真上が雨漏りの原因となりますが、コンクリート建築や鉄構造の場合は、雨水が浸入位置から横に移動することが多いことがあります。

・経年劣化

家が経年劣化すると、屋根や外壁の材料が劣化し、隙間が生じやすくなります。

劣化した箇所が複数存在すると、修理しても他の弱点から再び水が浸入するリスクがあります。

対策

原因特定

何よりもまずは正しく調査による原因特定をして現状の把握をすることが第一優先事項となります。

水を撒いて雨漏りしている箇所を目視で確認する「散水調査」、赤外線カメラで建物の浸水している所を探す「赤外線調査」などを行い、雨漏りの原因の特定をしましょう。

適切な工事

原因が分かれば、それに応じた修理方法をする必要があります。

たとえば、浸入口が複数ある場合は、局所的な修理ではなく、範囲を広げた全面的な修理が必要になることもあります。

優良業者に補修してもらう

雨漏りの調査能力と修理能力の高い専門業者を見つけることです。

実は雨漏りの原因を突き止めるには、慣れた職人にとっても非常に難易度が高いものです。そのため不慣れな業者に依頼することで、二次トラブルを生むリスクがあります。

雨漏りを放置すると…

雨漏りが繰り返すからといって雨漏り修理せず、放置してしまうと、雨漏りがどんどん進行し、家の価値が下がるほか、後々多額の修理費用が必要になってしまうケースがあります。

また、カビなどが発生して住んでいる人やペットの健康にも悪影響を与えます。カビは湿度の高いところに発生します。人体に悪影響を及ぼすカビはカビ毒と呼ばれ、300種類以上あります。

咳、頭痛、呼吸困難などをはじめ、アレルギー感染症になるケースもあるので、くれぐれも雨漏りは放置しないようにしてください。

まとめ

雨漏りが何度も再発するのは、原因箇所を特定できていない、もしくは適切に施工できていないからです。雨漏りの原因はたくさんあり、いたるところに雨漏りリスクが潜んでいます。

繰り返す雨漏りには、きちんと原因を調査し、適切な工事を行ってくれる業者に修理を依頼しましょう。

カテゴリ:防水

2024年12月2日

油性塗料は使わないほうが良い?

外壁塗料は“油性”と“水性”に分けられます。塗料の原料には、顔料、合成樹脂、添加物が含まれており、これらを溶かすために液体である希釈剤が使用されます。

この希釈剤に「水」が使用されている塗料が「水性塗料」、「シンナーなどの有機溶剤」が使用されている場合には「油性塗料」となります。今回は油性塗料についてご紹介していきます。

メリット

・耐久性が高い

油性塗料のメリットは、耐久性が高いことです。外壁の塗膜の劣化の原因の一つとして、紫外線のダメージが挙げられます。

紫外線のダメージを受けることで、外壁に色褪せやチョーキング現象なども発生します。外壁を劣化させる原因の一つである紫外線にも強い塗膜を形成することができます。また、塗料の密着性も高く剥がれにくい塗膜になります。

・艶が出る

油性塗料は、水性塗料に比べると艶も出やすくなります。光沢感があることで新築時のような輝きを取り戻すことができます。光沢感がお好みの方には、おすすめです。

・短時間で乾燥

乾燥時間が短いのもメリットの1つです。雨天には塗装工事ができないため、天気に左右される屋外工事は、乾燥時間が速いのもメリットです。

デメリット

・刺激臭

油性塗料の最大のデメリットは、臭いが発生してしまうことです。希釈剤にシンナーを使用していることが原因で、とても強烈なにおいがします。

乾燥時も有機溶剤が揮発するので、相当な期間臭いを発していることから、ご近所トラブルなども懸念されます。

・引火性

シンナーは引火性が高く、一歩間違えると火災が発生するおそれがあるので、保管場所や管理の仕方に注意する必要があります。

油性塗料が向いている場面

紫外線の影響を受けやすい屋根

油性塗料が特に力を発揮するのが、屋根の塗装です。屋根は一日中強い日差しにさらされるため、紫外線による塗膜の劣化が進みやすい場所です。

油性塗料は耐候性に優れているため、過酷な環境でも長期間にわたって屋根を保護することができます。

屋根用の油性塗料としては、シリコン系やフッ素系の塗料が人気です。

金属素材への塗装

油性塗料は金属素材への密着性が高いとされています。サビ止め効果も期待できるため、鉄部の塗装など、金属素材の多い外壁での使用に最適です。

水性塗料の場合、下塗り材の選定などに工夫が必要となりますが、油性塗料なら工夫いらずで使用できます。

特に沿岸部など、サビの発生しやすい環境での外壁塗装には、油性塗料がおすすめです。

耐久性を重視

外壁塗装で長期的な建物の保護を重視する場合もおすすめです。油性塗料は水性塗料よりも耐久性が高く、外壁を長くきれいに保つことができます。

最近は耐候性や耐久性に優れた水性塗料も数多く開発されていますが、油性塗料の耐久性の高さには依然として魅力があります。

ただし、油性塗料は塗膜が硬くなるため、建物の小さなひび割れなどで塗膜が割れてしまう可能性もあります。

注意点

・環境や身体に影響を及ぼす危険性

油性塗料は塗料を溶かすのにシンナーのような有機溶剤を利用しているため、使用時はシンナー独特の刺激臭が避けられません。

このシンナーには揮発性有機化合物が含まれるため、塗料を準備する際中や塗布している間に大量に吸い込むと健康に悪影響を及ぼします。

シンナーの耐性は人それぞれ違いますが、弱い方ならば塗っている間にシンナー中毒になる可能性があります。また、揮発性有機化合物は大気を汚染します。国でも使用料を削減しようとしている物質であるほどなので、注意が必要です。

まとめ

油性塗料にはメリットやデメリットがあります。一般的には、油性塗料の方が耐久性が高く、屋根のような紫外線・雨風などに晒される箇所への塗装に適しています。

一方で環境や身体に影響が出る可能性のある塗料でもあるので、油性塗料を使用する外壁塗装をご検討の際には、周辺環境や近隣との兼ね合いも出てくるので、業者とよく相談するようにしましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年11月28日

塗料はどんな成分で出来ている?

外壁塗装に使用する塗料は沢山の種類があります。そして種類ごとに特徴があり、耐用年数も違います。

塗料の成分を知っておくと、今後外壁塗装をする際に役立ちます。今回は塗料の成分についてご紹介していきます。

外壁塗料を構成する成分とは

外壁塗装の塗料は、以下の主に4つの成分によって構成されています。

・合成樹脂

・顔料

・添加剤

・溶剤

それぞれを詳しく見ていきましょう。

合成樹脂

合成樹脂は塗料の特徴を決定する主成分です。塗料にどのような合成樹脂に注目することで、塗料のグレードを判断する基準となります。

主な成分は石油を原料とした合成樹脂で、フッ素樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂などの種類があります。

顔料

顔料は、塗膜に色を付けるための成分です。塗料の色は顔料で決まるため、顔料を入れない塗料は無色となります。

塗料に顔料が入っていて塗装したときに色がつくのがエナメル塗料、顔料が入っていないのがクリヤー塗料といいます。

また、顔料の中には塗料を増量したり、さびの発生を防いだりするものもあります。

添加剤

添加剤は塗膜に安定した性能を持たせるための成分です。添加剤にも多くの種類があり、混入する添加剤によって機能が加わり、品質の安定、向上が図れます。

例えば、ツヤ消しやたれ防止、防腐など、その他にもさまざまな機能を持つ添加剤があります。

溶剤

溶剤は他の3成分を溶かすための成分です。溶剤として、シンナーなどの有機溶剤を使ったものを「油性塗料」、水を使ったものを「水性塗料」といいます。

油性塗料は耐久性に優れ、水性塗料はにおいが少なく扱いやすいことなどがおもな特徴です。

塗料のグレードや機能

・アクリル塗料

アクリル塗料はアクリル樹脂を主成分としており、日用品など身近な製品でよく使用されている塗料です。

耐用年数は短いですが、費用も安く抑えられるため、新築の住宅で使われることがあります。

・シリコン塗料

現在最も高いシェアを占めているのはシリコン塗料です。汚れがつきにくいことや自然環境への耐候性が高いのが特徴であり、耐用年数は10~12年となっています。

・ウレタン塗料

ウレタン塗料はウレタン樹脂を成分とする塗料であり、弾性を持つことが特徴です。弾性があることで塗膜が動き、ひび割れを防いでくれます。

アクリル塗料のように耐用年数は長くないため、次回も早めに塗装をする予定がある場合などに使われています。

・フッ素塗料

フッ素塗料は耐用年数が長く、塗り替え頻度を少なくすることができます。一般住宅だけでなく大型建造物での塗装にも使われます。

一般住宅では、紫外線による劣化が激しい屋根を中心に、外壁やシャッターなどに使われることが多いです。

・遮熱塗料

紫外線を反射して効率よく逃がしてくれるのが遮熱塗料。家の中の熱がこもったり室内の温度が上がったりするのを防いでくれる効果があります。

夏には冷房費を節約できるだけではなく、節電効果によりヒートアイランド現象の対策にも貢献できます。

まとめ

外壁塗装を行う際には、外壁材との相性や機能性、デザインなどを考慮しながら塗料を選びます。塗料の成分の違いは、耐用年数とコストの違いでもあります。

安いからと言って耐用年数の短い塗料を選んでしまうと、将来のメンテナンスコストが増大してしまいます。

上記の成分の違いを参考にして、住宅に合った塗料を総合的に判断して塗料を選ぶようにしましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年11月25日

塗料は調色できる?

外壁塗装には、防水・撥水といった機能性を向上させる効果だけでなく、外見を綺麗にするという目的もあります。

せっかく高いお金を払って外壁塗装をするなら、お気に入りの色にしたいですよね。そこで今回は、好みの色を作るために不可欠な「調色」についてご紹介していきます。

調色できる?

調色とは「色を混ぜ合わせて、好みの色を作ること」です。外壁塗装では、メーカーが販売している塗料をそのまま使用することがほとんどで、原則として塗装職人が色を調合して作ることはありません。

外壁塗装などの広い面積を塗る場合は、塗料も沢山の量が必要なので、大量のペンキを、色を現場で調合して、均一な色に作ることは、現実問題としてできないからです。

また、色見本帳には何百種類ものカラー色があって、その番号ごとに、塗料メーカーの会社が色塗料を作っているので、塗装職人が色を調合して作る必要がありません。

調色のメリット・デメリット

メリット

・好みの濃さや淡さの色にできる

・差し色にオリジナルの色を入れられる

デメリット

・販売している塗料よりコストがかかる

・思った通りの色にならない可能性がある(限界色)

限界色

塗料によっては色見本通りの色が出ない場合があります。塗料の種類や色の濃さなどにもよりますが、限界色といって色見本よりも明るい色になって仕上がる場合があります。

また、現在の現場では水性塗料の使用が主流になっているため、水性で濃い色の色出しを行うのはとても難しいです。

思った色にならなかった場合

限界色ではどうしても納得がいかない方もいらっしゃいます。その場合には、別の色にするか、業者に相談して似た色を探すという方法もあります。

また、おすすめではありませんが、水性塗料ではなく油性塗料を使用するという方法もあります。油性塗料は水性塗料よりも濃い色を作ることができます。

しかし、近年では環境問題やお隣へのニオイの影響などを考えて、油性塗料は避けられる傾向になっているため、慎重に検討しましょう。

色の決め方

どのような色で塗装をしたいか、以下の点に気を付けて決めると良いでしょう。

・自然に近い色を選ぶ

派手な色、奇抜な色、個性的な色を選びたい方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に家の色は落ち着いた色にしておいた方が無難です。周りの風景に溶け込むことができ、悪目立ちしません。

・近隣や街並みを見回る

近くの家の外壁を見て、自分の家を塗ったときに違和感がないような調和のとれた色にする必要があります。

また、その他にも家があるところが住宅街か、商店街か、などによって左右されがちなので、近隣だけではなく、街並み全てをじっくり散歩するなどして見回りながら、どういう色にするか考えると良いでしょう。

まとめ

外壁塗料はメーカーが販売している塗料の中から選ぶことがほとんどで、調色は原則できません。どうしても、という場合は業者とよく相談するようにしましょう。

また、色決めも周辺の環境や自然に近い色などを選ぶとうまくいきます。ポイントを抑えながら、納得のいく外壁塗装を行いましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年11月21日

外壁はデザインと機能性のバランスが大切

外壁は住宅の外観に直結するだけでなく、どんな素材、塗料を選ぶかによって将来的なメンテナンスのコストも変わってきます。

以前に比べて外壁材の種類も豊富になり、デザイン性を選ぶか、機能性を選ぶか、悩ましいところです。

今回は外壁のデザインと機能性のバランスについてご紹介していきます。

外壁材の種類

外壁材には様々な種類のものがあります。それぞれに特徴、利点、そしてコストがあります。コストを抑えたい場合、耐久性を重視したい場合、デザインにこだわりたい場合など、目的に応じて最適な外壁材を選ぶことが重要です 。

・サイディング

工場で製造されるサイディングボードを外壁に張り付ける外壁材です。種類がたくさんありますが、その中でも特に人気なのが、セメントなどを焼き固めた窯業系サイディングです。

サイディング本体と目地に施したコーキングの劣化が進むと内部に雨水の侵入を許してしまう可能性が高いことから約10年を目安にメンテナンスが必要です。

・モルタル

セメントや砂に水を混ぜて作ったモルタルを下地にして、塗装をします。

仕上がりは、仕上げ方法や材料により様々なデザインをつくることができます。通常約10年程度で塗り替えや吹き替えを行います。

・タイル

外壁タイルは、高温で固めたタイルをモルタルに張り付けていきます。水を吸いにくいタイルは汚れが付きにくく、高級感があることから人気です。

耐久性が高く比較的メンテナンスに手間がかかりませんが、初期費用は高額です。また、耐震性には優れていません。

外壁塗装でも機能性付加できる

実は外壁の素材だけでなくどんな塗料を塗るかによっても住宅の性能は左右されます。サイディングやモルタルには塗装をするのが一般的です。

塗料によっては「断熱性・遮熱性」に優れた特徴を持っているものもあり、そういった塗料を選べばより快適に日常生活を送ることができます。

それ以外には「セルフクリーニング機能」を持った塗料もあり、この機能は雨が降るたびに外壁自体が汚れを洗い流してきれいな状態を保ってくれるというものです。

つまり、掃除などのお手入れをする手間が省けるので、結果的に外壁が長持ちします。

このように、外壁塗装でも機能性を付加することができます。

デザイン性?機能性?

デザイン性

家の印象を決める外壁は、汚れていたり劣化していたりすると家の印象を悪くしてしまいます。実際のデザイン例や人気色のトレンドを参考にすることで、自分の住宅に最適な色やスタイルを見つけることができます。

機能性

住宅の外観に大きな役割を果たす外壁ですが、機能面から外壁を考えることも大切です。本来外壁には雨風、太陽光などから住宅を守る機能が備わっています。

しかし、劣化した外壁ではそれらを防ぐことができなくなり、雨漏りや建物内部の劣化を招いてしまう事態となるのです。耐久性、防水性や防汚性などの機能が備わった外壁材を採用することで外壁の機能が向上します。

まとめ

見た目ももちろん大切ですが、機能性のある外壁材や塗料にも注目し、バランスの良い外壁づくりを目指しましょう。近年ではデザイン性、機能性どちらも備わった外壁材が多く販売されていますので、専門業者に相談することをおすすめします。

デザイン性と機能性を兼ね備えた外壁で住宅の魅力を最大限に引き出し、長期的な保護と価値の向上を実現しましょう。

カテゴリ:外壁

2024年11月18日

外壁塗装で虫対策!

秋になると虫が大量発生します。家の周りに虫がたくさんいると部屋に入ってきたり、少し外に出ただけで虫刺される可能性もあります。

できることなら虫が家に近寄ってこないようにしたいですよね。実は、外壁塗装で防虫対策をすることができます。塗料には様々な機能があり、防虫効果を持つものもあります。

今回は虫が寄ってくる理由や、防虫塗料についてご紹介していきます。

虫が寄ってくる理由

光やライトに虫が集まってきて飛んでいる所を見たことがありますよね。あの光景は、実は光ではなく「光に含まれる紫外線」に虫が集まって来ているのです。

虫は紫外線がある場所に向かって飛んでいく習性があります。そして紫外線は壁の「色」によってはよく反射されてしまう為、反射した紫外線に虫が壁に集まってくるのです。

また、塗料に含まれている水分や、シンナー・トルエンなどに寄ってくるのではないかと推測されています。

虫の中には触角で食べ物やフェロモンを感知する種類がおり、その一部が刺激臭であるシンナーやトルエンの臭いに反応してしまうようです。

防虫対策

虫が寄り付きにくい色で塗装する

まず、虫が集まりにくい色は黒色・グレー・赤色・ピンク・ブラウンなどです。これらの色は紫外線を反射しにくい色であるため、虫が集まりにくいとされています。

黒色に関しては太陽光を吸収してしまい室温が高くなってしまう傾向があります。逆に虫を寄せ付けやすい色は白、青、黄色、オレンジなどです。

これらは紫外線を反射しやすい色で、紫外線がそこから出ていると勘違いした虫が集まってきてしまいます。

防虫対策

・虫が寄り付きにくい色で塗装する

まず、虫が集まりにくい色は黒色・グレー・赤色・ピンク・ブラウンなどです。これらの色は紫外線を反射しにくい色であるため、虫が集まりにくいとされています。黒色に関しては太陽光を吸収してしまい室温が高くなってしまう傾向があります。

逆に虫を寄せ付けやすい色は白、青、黄色、オレンジなどです。これらは紫外線を反射しやすい色で、紫外線がそこから出ていると勘違いした虫が集まってきてしまいます。

・防虫塗料の使用

飛んでくる虫よけ成分が配合された塗料も開発されています。

これは外壁塗装用の塗料ではなく、虫除けのみに効果がある塗料で、玄関周りやバルコニーの壁面、窓の周りなど、虫の侵入ルートに塗ると効果的です。

また、夏の夜に玄関灯などに集まってくる虫を防ぐ効果があります。

・水性塗料を使用

外壁塗装の塗料には水性と油性の2種類があります。水性塗料は油性塗料に比べて臭いが抑えられるので防虫効果があります。

また、水性塗料は外壁に付着する汚れにも強いという特徴があります。

注意点

理想の外壁とかけ離れていないか

上記でお伝えしたように、外壁の色によって虫の寄せ付けやすさが変わります。しかし、防虫対策を優先するあまり、自分が思い描いている理想の外観とかけ離れていては本末転倒です。

お気に入りの色を選んだ上で虫との相性を知り、必要なら防虫塗料などで対策すれば、見た目と虫よけ対策を両立できます。塗装業者と相談しながら、よく考えて外壁塗装を行いましょう。

虫の種類によって効果が変わる

虫の種類によっても、集まりやすい色は異なります。コバエやガなどは紫外線に強く引き寄せられるため、白などの明るい色に集まりやすい一方、蚊は光の波長で色を識別しているため、黒に引き寄せられる傾向にあります。

このように、暗色系の外壁にしても、虫よけ対策は万全ではありません。そのため、外壁の色による虫よけ対策は、あくまでも気休め程度にとらえておきましょう。虫よけ対策を強化にするには防虫塗料を使用すると良いでしょう。

外の照明

外部の照明も虫を引き寄せてしまう原因になります。これは、蛍光灯が紫外線を発していることが原因です。

もし蛍光灯を使用しているなら、外部の照明を紫外線が発生しないLEDライトに変えてみてください。虫が寄ってこなくなる可能性が高いです。

まとめ

外壁に虫が寄ってくる主な原因は、外壁の色による反射率と塗料の臭いです。つまり、外壁塗装工事で少し工夫することで防虫対策はできます。

家の周りや部屋に入ってくる虫にお悩みの方は塗装業者に一度相談してみましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年11月14日

外壁塗装における鉄部とは

外壁塗装の見積に「鉄部」という項目があると思います。

外壁塗装工事は塗装する箇所を大きく分けると「外壁」と「付帯部」に分けられ、さらに「付帯部」には「木部」や「鉄部」があります。

今回は付帯部の「鉄部」の塗装についてご紹介します。

鉄部とは?

建物には様々な素材の部材があり、住宅の鉄でできている部材を鉄部と言います。

鉄部は定期的に塗装しないと錆びてしまうものもあります。鉄部には以下のようなものがあります。

雨戸、雨袋、シャッターボックス

窓ガラスを外の飛来物から守ったり、防犯や防音、遮光などのためにある建具が雨戸です。その雨戸を収納するのが戸袋といいます。

正面の板は鋼材が使われているので、塗装が必要です。塗装メンテナンスをしないと錆びが生じやすくなります。

錆びは雨戸・戸袋の見た目が悪くなるだけでなく、腐食が進んでボロボロになってしまいます。

庇

窓や玄関についている小さな屋根を庇といいます。雨よけや日差しよけなどの目的があります。

板金が使われているので、鉄部にあたります。こちらも錆を防ぐために塗装が必要です。

笠木

笠木とは、建物の外観を綺麗に仕上げるためのエッジ部分に設置される飾り縁のことです。

バルコニーやベランダ、パラペット(屋上の端部)などの水平になっている上部に設置する材料のことです。

近年ではアルミが主流になっていますが、トタンが使用されている場合は、塗装が必要です。

門扉(鉄製)、フェンス

新品の門扉には塗装がされています。雨や紫外線などにより錆が発生してしまいます。

門扉やフェンス、塀などの敷地内にある構造物はオプション扱いになることがあります。

塗装について

現在使用されている金属製の部材は、スチール(鋼)、アルミ、トタン、ガルバリウム、銅、ステンレスなどがあります。

このなかで、特にスチールとトタンは雨や紫外線で劣化し、錆が発生します。この錆を防ぐために塗装が必要となります。

・塗料の種類

錆止め塗料には、油性系、合成樹脂系、エポキシ樹脂系の3つの主要なタイプがあります。

塗料の性能、職人の作業効率、環境問題の観点から、近年、戸建て住宅で最も使われているのはエポキシ樹脂系の錆止め塗料になります。

エポキシ樹脂は油性系の次に防錆効果が優れており、速乾性もあり、臭いも抑えることができます。

・塗装工事の手順

①ケレンで塗膜、錆の除去

サビによる腐食はもちろん、旧塗膜の劣化も同時に取り除くのがケレン作業です。

錆の範囲が大きいと、ディスクサンダーやワイヤーホイールなど、強力な電動工具を使用してケレン作業を行います。

錆の範囲が狭い場合はサンドペーパーやワイヤーブラシを使用して部分的な錆を落とします。

②下塗り

下塗りではサビ止め用の塗料を施します。

上記でご紹介した塗料が主に使用され、刷毛やローラーを用いて塗装します。

③中塗り、上塗り

中塗りでは下地を保護する塗料を使い、上塗りにも同じ塗料を用います。

塗料の種類は色や価格などさまざまですが、耐久性を求めるのであれば「シリコン塗料」「フッ素系塗料」が主に使用されています。

まとめ

鉄部の塗装は、外壁・屋根の塗装と並ぶほど、外装全体を長持ちさせるために非常に大切な作業です。

外壁や屋根を赤茶色に変色させてしまう錆を、塗料を塗って隠すだけでは、またすぐに再発してしまいます。

雨どいのパーツなど、どんなに細かい鉄部でも、外壁塗装の際にしっかりケレン作業で錆びを落とし、素材に適したサビ止め塗料を塗装しておくことによって、外装全体を美しく丈夫に保つことができます。

カテゴリ:塗装工事

2024年11月11日

サイディングは結局どれがいい?!

現在の住宅の約70%がサイディングを使用しています。サイディングは種類やデザインが豊富で、どれを選べばいいのか迷いがちです。

今回はサイディングの種類や機能、どのサイディングが良いのかをご紹介していきます。

サイディングとは

サイディングとは、建物の外壁に使用する外壁材の1種です。外壁の施工方法には「湿式」と「乾式」の2種類があります。

「湿式」は塗り壁・タイル張りがあり、「乾式」にはサイディングがあります。

「乾式」は、工場で成型された板(これがサイディングボード)を外壁に貼り付けていく方法です。

ボードとボードの継ぎ目にはコーキング材を打ち、隙間を埋めて仕上げます。

サイディングの種類

窯業系サイディング

最近の住宅で採用されているのは、ほとんどがこの窯業系サイディングです。一般的にはレンガやタイルなどがこの窯業系サイディングに含まれ、特徴としては、「色やデザインのバリエーションが多い」ことが挙げられます。

窯業系サイディングはセメント質のものと繊維質を混ぜ合わせて窯で焼かれて作られています。

また、初期費用が安く済むため、コストパフォーマンスに優れています。耐火性に優れるため、火災に強いのも大きなメリットです。

金属系サイディング

金属系サイディングは、ガルバリウム・アルミニウム・ステンレスなどの鋼板が使用されたサイディングです。

窯業系サイディングの次に多く使われています。金属板の種類によって耐久性やコストに大きな差がありますが、丈夫で長持ちすることや防水性が高いこと、軽量で耐震性に優れることなどがメリットです。

樹脂サイディング

樹脂系サイディングは、樹脂を主成分とした外壁材です。「耐久性が高く、長い耐用年数がある」ことが特徴です。

また、吸水性が低く凍害が起こりにくいため、海沿いや雪国などの寒冷地でも安心して使用できます。

しかし、全体的に軽く・薄く設計されているので遮音性は他のものに劣ります。小さなお子様やペットのいるお家、楽器を使うお家には不向きです。

モルタル

モルタルは、耐火性に優れる上、デザインの自由度が高く、個性的な外観が実現できます。費用面でも、モルタル外壁の塗装工事費用が安いことがメリットです。

しかし、ひび割れが起こりやすく、劣化も早いため、定期的なメンテナンスが必要になります。

人気の外壁材3選

・窯業系サイディング

・金属系サイディング

・モルタル

これら3つは費用が安く、メンテナンス期間も比較的長いです。特に窯業系サイディングはデザインも豊富でコストパフォーマンスにも優れているので総合力No.1の外壁材です。

外壁材の選び方

デザイン

見た目にこだわりたい!という方にはデザインで選ぶこともできます。

窯業系サイディングは、色柄が豊富で施工が比較的容易です。また、タイル調や木目調などのテクスチャーもあります。

ガルバリウム鋼板などの金属サイディングは、シンプルでモダンな印象です。

モルタル外壁は、価格が安いうえに、デザインの自由度が高く、塗り壁を使用することで、さらにデザイン性を向上させることもできます。

ただし、お住まいの周辺環境を考慮せず、デザインだけで選んでしまうと、メンテナンスのコストや耐久性に影響が出るので、注意が必要です。

費用

家の外壁を選ぶ際、まず考慮すべきは費用と予算です。外壁材によっては、初期費用が高いものもありますが、その分、長期的なメンテナンス費用が低いものもあります。

また、安価な外壁材でも、頻繁なメンテナンスが必要な場合、長期的なコストは高くなる可能性があります。

耐久性とメンテナンスの頻度

外壁材によって、耐久性やメンテナンス方法、頻度はバラバラです。

メンテナンスの頻度をどれくらいにしたいかによって、外壁材を選ぶのも良いでしょう。

まとめ

今回、人気の外壁材とその特徴、選び方についてご紹介しました。外壁材の選び方は、その材質や特性、コストパフォーマンス、耐久性、デザイン性など、たくさんの要素を考慮する必要があります。

特にそれらすべてが優れているのが窯業系サイディングです。特にこだわりがない、何を選べばいいのか分からない、といった方には窯業系サイディングがおすすめです。

自宅の状況や気候、地域性なども考慮に入れて、より最適な外壁材を選びましょう。

カテゴリ:外壁

2024年11月7日

塗装後の色が気に入らなかった場合はどうすればいいの?

外壁や屋根の塗装後、色が気に入らない!イメージした色と違った!といった経験がある方はいらっしゃいませんか。

色は日々の生活に大きな影響を与えるため、塗装の色が気に入らないと、居心地の悪さや後悔にも繋がります。このようにならないためには事前の準備や知識が必要になります。

そこで今回は色選びに失敗しない方法や、対処法についてご紹介します。

色選びで失敗しないためには

家の外観に合った色選び

家の外観に合った色を選ぶには周囲の環境や家の特性を考慮しましょう。

例えば、伝統的な日本家屋の場合は、グレーやブラウンといった落ち着いた色、現代風のモダンな住宅にはホワイトやブラックなどのシンプルな色が適しています。

また、自宅周辺が自然に囲まれた場所であれば、自然に溶け込むようなアースカラーを取り入れ、都市部や住宅密集地では周りの住宅との相性を考えながら、個性のある色を取り入れても良いでしょう。

その他にも屋根と相性の良い色を選ぶことで色のバランスがとれ、まとまった印象の住宅にすることができます。

原色は避ける

赤、青、黄色などの原色は色褪せが早期に起こります。また、色褪せてしまうと建物自体が古びた印象になります。

そのため、色褪せしづらく長持ちする色を選ぶか、色あせが早い可能性があっても好みの鮮やかな色を選ぶか、外壁塗装の色選びについては迷う点が多くなりがちですが、塗装業者の意見も取り入れつつ好みの色味との折り合いを付けると良いかと思います。

また、近隣との調和を考えず、派手な色にした場合、その地域の景観に大きな影響を与え、近隣住民との関係に亀裂が入ってしまう可能性もあります。

トレンドや色彩心理を生かす

色選びをする際に、トレンド、色彩心理を考慮することは、建物の外観だけでなく、住む人へ幸福感を与えます。

トレンドの色を取り入れることで現代的でスタイリッシュなお家にすることができます。また、色彩心理学は、色が人の感情や行動に与える影響を研究する分野であり、外壁塗装の色選びにも応用できます。

例えば、ブルー系は安心感や信頼を与える色とされ、グリーン系は自然との調和や癒しを象徴します。

色彩心理を理解することで、住む人の心理的な満足度を高める色選びが可能になります。

色見本・試し塗り

色見本を見て考えたいという方や、カラーサンプルを見ながらイメージしたいという方もいらっしゃるかと思います。

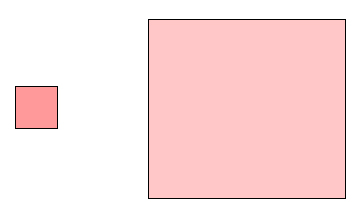

その際、右の図のような、色見本では濃く見えた色が、実際に外壁に塗ってみると薄く見えてしまう、という面積効果を考慮しないといけません。

色見本から選ぶ場合は、イメージする色より彩度と明度を下げて、色相もなじみのよい控えめな色合いを選ぶことがポイントとなります。

また、試験塗りは、実際にご自身の家の壁に候補の塗料を塗る作業です。ここまでするとなると、その業者さんに塗装依頼を決めた後でないと難しいですが、実際に塗ってもらうと、色選びのミスを限りなく抑えることができます。

対処法

万が一、塗装の色が気に入らなかった場合、塗り直しはできるのでしょうか。

・塗装中のやり直し

外壁塗装の施工中で、色が気に入らなかった場合でしたら、塗り替えが可能な場合もありますが、基本的にはできません。

できたとしても追加料金が必要になるケースが多いです。塗装会社や状況にもよりますが、塗装に使用している塗料と同じ塗料でしたら、使用する塗料の追加料金を支払って、色のみを変更して塗り替える事は可能な場合もあります。

もちろん基本的にはできないという前提ですが、それを遠慮していると、そのまま作業が進んでしまうだけなので、外壁塗装の施工中で色が気に入らないと思った場合は、できるだけ早めに業者に相談すると良いかと思います。

塗装後のやり直し

塗り残しや明らかな塗りムラが塗装後に発見された場合は、塗り直しが可能です。また、決めた色と別の色が塗られている場合など、業者側に落ち度がある場合は塗り直しが可能です。

そのため、「イメージしていた色と違った」という理由では塗り直しをすることはできません。どうしても色に納得がいかない場合は、追加費用を払ってやり直すことになります。

塗料の相性や特性を考慮し、完全な色変更を望む場合、下塗りを含めた全体的な再塗装が推奨される場合があります。このような作業は専門的な知識を要するため、実施する前には塗装業者と相談し、最適な方法と見積もりを確認することが大切です。

まとめ

外壁塗装は、家の美観を左右する重要な工事です。特に色選びは、後悔や不満が残らないよう慎重に行う必要があります。

もしも、色に納得がいかない場合は追加料金がかかることを承知の上で、塗装業者に相談して慎重に塗り直しを進めていきましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年10月31日

家族に喘息の人がいても外壁塗装をしても良い?

外壁塗装を考えているが、家族や近隣で喘息の方がいて心配だ、とお悩みの方いらっしゃいませんか。

外壁塗装は屋外で行われる工事なので家の中にいれば安全なように思えますが、工事中の飛散物や使用する塗料が呼吸器系に影響を与える恐れがあるため、前もって対策してなければなりません。

今回は外壁塗装と喘息の関連性と、ご家族や近隣に喘息を患っている方がいるとき知っておきたい工事前の対処法などについてご紹介します。

外壁塗装は喘息を悪化させてしまう可能性がある

外壁塗装を行う際には塗料をしっかり密着させるための下地作業においてどうしても細かな粉が飛散したり、使用する塗料からも少なからず臭いが発生してしまいます。

それらの工程が喘息に対して影響が全くないというのはどうしても言い切れない部分です。

注意する工程

ケレン作業

外壁塗装前には高圧洗浄を行い外壁や屋根に付着した汚れや苔などを落とす作業を行います。

その作業の際には水を使うので汚れが飛散するような事はありませんが、ケレン作業という古い塗膜を剝がしたり、新しい塗料の定着を良くするために機械や手作業で屋根や外壁の表面を削る下地調整作業では風に乗って汚れや古い塗膜の粉塵が飛散する可能性があります。

こうして飛散した粉を吸ってしまうことで気管支に影響を及ぼし喘息を悪化させてしまう可能性があります。

塗装作業

現在、外壁塗装に使用される塗料は基本的に安全企画をクリアしており、含まれている有害物質もずっと少なくなっています。

しかし塗料には様々な化学物質が含まれており、含まれている物質が気化した際に喘息に悪い影響を及ぼす可能性は否定しきれません。

また、特に油性塗料の場合にはシンナーを使用して希釈を行いますので、塗装の際に強いシンナー臭が発生します。

そのシンナー香が気管支を刺激し、喘息の症状が酷くなってしまう可能性があります。

対策

・水性塗料の使用

水性塗料はシンナーなどの有機溶剤ではなく、水を主成分として作られています。

水性塗料は水で薄めて使用できるため、塗装時にシンナーの強い刺激臭を伴いません。

また、従来まで水性塗料は溶剤系塗料より耐久性が劣っているものでしたが、徐々に水性塗料も改良されつつあり、近年の戸建て住宅の外壁塗装では水性塗料がメインで使われるようになっています。

・工事中は別の場所で過ごす

使用する塗料を工夫して過ごしても、どうしても臭いが気になってしまう場合もあるかと思います。

そうした場合には下処理の工程や塗装期間だけでもウィークリーマンションやマンスリーマンション、ホテル等などを利用して別の場所で過ごすようにすると喘息をもっていても安心して過ごすことができます。

・マスク着用

外壁塗装の期間中にマスクをして過ごすのも一つの手です。

室内でマスクをして過ごすのは少々息苦しいかも知れませんが塗装を行うのは、外壁塗装期間中、大体6日ほどのため、その間だけでもマスクをして過ごすと塗料の臭いを気にせず過ごすことが出来るかも知れません。

本格的な防毒マスクを用意すると1,500~5,000円になりますが、仮住まいよりは低予算で行える臭い対策と言えます。

・換気

外壁塗装中に、部屋に臭いがこもってしまうと喘息が悪化する可能性があります。工事中は、窓を閉める方が良いと感じられるかもしれません。

外壁塗装の塗料や粉が少ない窓から換気を行うことをおすすめします。また、換気扇も活用しましょう。

まとめ

外壁塗装工事は場合によっては喘息の症状を引き起こしたり、重症化させたりすることもあるため、工事前にしっかり対策しておくことが大切です。

特に溶剤系塗料を使うときは建物の周りだけでなく室内にも刺激臭がたちこむので、気管支が弱い方が建物に長期間滞在するのは避けた方が無難です。

ご自宅の塗装を依頼する業者には、家族や近隣に喘息を患っている人がいることを必ず伝え、水性塗料を選んでもらったり溶剤系塗料の使用範囲を短くしたりするなど、喘息の症状を悪化させない工事プランを依頼しましょう。

カテゴリ:塗装工事