- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2020年7月6日

木部塗装(木材塗装)の注意点

家の外装の大半は、モルタルやサイディングボードと呼ばれるパネルが主流ですが、温かみのある家にしたいと天然の木材を使用される方もいます。

また、家の一部分のみを木で仕上げるケースも多くあり、例えば「軒天」「破風板」「ウッドデッキ」などが上げられます。

今回は、この木部に塗装する際の注意点や使用する塗料について詳しく見ていきましょう。

天然素材だけにメンテナンスが重要

独自の風合いを持つ天然の木は、居心地の良い暖かみを伝える素材として人気ですが、木材だけが持つデメリットも多くあることから、その点をしっかり理解したうえで採用することが大切です。

木材の塗装は難しい

木材の使用にあたっては、塗装せずに放置してしまうと、紫外線や雨、風などによって汚れが生じて劣化していきます。

木造住宅で外観部分に木材をそのまま使用すると、木材はすぐに腐ってしまうのです。

そうならないためには、木材に保護塗料を塗り防腐対策を取る必要があります。

定期的に塗替えメンテナンスを施すことで耐候性を付けておくことで、木材を長持ちさせることができるのです。

木材は呼吸している

木材は呼吸をして膨張したり収縮したりを繰り返します。

木材の呼吸とは、水分を吸い込み、吐き出すという木材が持つ性質のことを指します。

木は空間が湿度が高いと、高くなりすぎないように湿度を吸い取り、空間が乾燥しているときには自らの水分を吐き出し湿度を調整してくれます。

このような木材の湿度調整機能は「調湿作用」と呼ばれ、木材をあしらった部屋は調湿作用により自動的に湿度が調整されるため快適に過ごすことができます。

外壁塗装においては、この調湿作用で生じる膨張と収縮がやっかいな問題を引き起こすことになります。

外壁塗装では、塗装することにより塗装した面に塗膜を形成します。

これは木材に塗装をしても同様で、表面の塗膜は固まりますが、湿度により膨張と収縮の動きが起きると、塗膜が剥がれたり、ひび割れを起こしてしまいます。

塗装しても塗膜がもたない

調湿作用による膨張と収集苦のため、木材に塗った塗装は長くは持ちません。

下地処理をしっかりした後の塗装でも、モルタルやサイディンの塗装に比べると木部の塗装は寿命が短く、モルタルやサイディングの塗装が10年ほど維持できるとすると、木部はその半分の5年ほどで塗膜が持たずだめになってしまいます。

木部の塗装に適した塗料

木部の塗装には、主に「木目を消してしまう塗装」と「木目を生かす塗装」の2パターンがあります。

木目を消す塗装 造膜タイプの塗料

造膜タイプの塗料とは、木材の表面に塗膜を作る塗料で、撥水性を持ち耐水性が高く耐久性に優れています。

木材の塗膜強度は強くないため、下地処理や下地塗料が悪ければ木材の伸縮に塗膜が負けてしまい、ひび割れや剥離を起こす可能性があります。

木材の伸縮する性質に対応した、弾力性の高い弾性塗料などを使うと良いでしょう。

造膜タイプの塗料は、木の木目を消してしまう代わりに、強力な保護膜を表面に形成するため、浸透タイプの塗料よりも耐久性に優れています。木目を消してもデザイン性に影響が及ばない付帯部の塗装におすすめです。

※付帯部…破風板、軒天、鼻隠し、縁台など

木目を生かす 浸透タイプの塗料

浸透タイプの塗料は、塗料が木に染み込み木の内側から保護してくれます。

木部の表面には塗膜ができないため、木が持つ質感を損なうことがありません。

ただし、浸透タイプの塗料は木の表面に保護膜が作られないため、保護膜を作る他の塗料と比べると耐久性は低く、数年に一度は再塗装をしなければ木材の劣化を防げません。

また、浸透タイプの塗料は防カビ効果はあるものの、防水効果は弱いため耐水性には欠けます。

まとめ

木は大変デリケートな素材で、木部の塗装は簡単そうに見えますが、大変難しい作業です。

DIYで塗装と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、適した塗料を見極めるためには、熟練の塗装のプロに任せた方が良いでしょう。

木部の塗装に詳しい塗装のプロと、大切な家を腐食や劣化から守りましょう。

2020年7月5日

ベランダ床の劣化原因と補修方法

ベランダの床が劣化すると、ひび割れや水溜まりなどの症状が現れてきます。

そのような症状が現れた場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。

今回は、ベランダ床の劣化原因やその劣化の補修方法をご紹介します。

ベランダ床の劣化症状と原因

ベランダ床のひび割れなどを放置していると、劣化が進み漏水することがあります。

漏水してしまうと、ベランダ修復には高額な費用がかかってしまいます。

劣化かなぁ?と疑った時は、まずはプロの診断を仰ぎ、症状が初期のうちに修復をしましょう。

塗膜の剥がれ

ベランダ床に生じた亀裂から水分が侵入すると、気化した水蒸気が塗膜を押し上げます。それにより、表面の膨れや剥がれを引き起こしてしまいます。

ベランダ床に塗装されたトップコートは、経年劣化や施工不良などにより、ひび割れや剥がれ症状が出てきますが、紫外線によってトップコートが劣化すると、白っぽく白化することがあります。

ベランダ床を手で触ったときに、白い粉が付いたら白化したのが原因です。

防水層のひび割れ

ベランダ床のトップコートの下は防水層になっています。

この防水層にひび割れがあると漏水している可能性が高くなります。

下の階から見上げた時に雨染みや雨漏りを確認できた場合は、ベランダ床は劣化が進み深刻な状況になっているサインです。

早急に、プロの診断を仰ぎましょう。

ベランダ床の補修方法

まずは、補修箇所の特定が必要です。

劣化しているのが、トップコートなのか防水層なのかを診断しましょう。

トップコートの劣化の場合

トップコートの劣化(ひび割れ)の場合は、トップコートの塗り替えが必要です。

主にベランダ床に採用されるのは、FRP防水工法が多いです。

~ FRP工法のトップコート塗替え手順 ~

■高圧洗浄機で汚れをしっかりと落とす

■表面のサビや既存の塗膜の残りをケレン作業で除去する

■油膜をふき取り、プライマーを塗る

■トップコートを塗装する

防水層まで劣化している場合

防水層の補修工事には、3種類の工法があります。

FRP防水工法

FRP防水工法とは繊維強化プラスチックを使った防水工法のことです。

FRP防水工法では、防水用ガラスマットと防水ポリエステル樹脂でベランダ床に防水層を作り、水の侵入を防ぎます。

シート防水工法

シート防水工法には、合成ゴム系シートと塩化ビニール樹脂シートの2種類があります。

ベランダ床に直接貼り付ける工法となり、FRP防水工法よりも安価なのが魅力ですが、シートが劣化した場合は既存のシートを撤去した後の交換工事となるため、撤去・処分費が別途かかってきます。

ウレタン防水工法

ウレタン防水工法は、液体状の塗料を使用します。

液体状の塗料のため、複雑な形のベランダでも施工できるのがメリットです。

耐用年数こそ短めではありますが、定期的にトップコートを塗り直すメンテナンスを行えば効果を長く維持できます。

劣化を放置は危険

ベランダ床の劣化放置は、雨漏りを引き起こす要因となります。

ベランダ床のひび割れや剥がれが進行すると、水分が内部に入り込み腐食をはじめ、腐食が酷くなるとベランダの手すりが外れてしまったり、ベランダの床が抜けてしまうなど大変危険です。

ベランダを良い状態に保つためには、何と言ってもお手入れが大切です。

定期的なベランダ床の掃除により、細かいひび割れや、剥がれなどに初期に気づくことができます。

初期の劣化で食い止め修繕することにより、修復費用は安く済みます。

まとめ

今回はベランダの床について、ご紹介しました。外壁や屋根は建物全体の外観を美しく保つうえで、小さな劣化症状にも比較的早い段階で気付くことができますが、ベランダ床の劣化は気を付けて見ていなければ、なかなか気づかないものです。

日々のお手入れが、小さな劣化で抑えられるかの鍵を握ります。洗濯を干す前、取り込んだ後の、少しの時間をベランダお手入れに充ててみましょう。

2020年7月4日

外壁塗装の色選び~洋風住宅編~

洋風住宅の外壁と言えば何色をイメージしますか?

白やベージュは定番色ですが、近年ではグレーや茶系の色も人気があります。

一度塗ると次の塗替えまで約10年間同じ色で過ごすことになります。

好みだけで選ぶと失敗に繋がりかねません。色選びを失敗しないためにも、慎重に検討しましょう。

色選びのポイント

色が持つ特徴を知る

色にはその色が持つイメージや、建物やその色と調和する特質を持っています。

どのような雰囲気にしたいか、まずは住まいをイメージしてみましょう!

例えばグレーの中でも様々な色があります。白が多く含まれている淡いグレーから濃いチャコールグレーまであります。

グレーは汚れが目立ちにくく、ツートンカラーにしたいという場合は他の色と調和しやすいことが特徴です。

茶系は地球の自然物をイメージする色であり、落ち着いた印象を与えます。

白は定番色ではありますが、汚れが目立ちやすいことがデメリットです。

長く楽しめる色選び

外壁塗装は大きな買い物ですよね。せっかくだから個性的で目立つ色にしたいという方もいらっしゃると思います。

しかし、目立つ色というのは大きなチャレンジとも言えます。個性的な色というのは実際に塗装している住宅が少ないため、イメージが湧きにくいというのが現状です。そのため色見本を見て色決めしても、実際に塗ってみたらイメージと違ったということが起こりやすくなります。

〇飽きずに長年楽しめるというのも外壁塗装の色選びのポイントです。

庭に木を植えたりガーデニングをするお宅は、植物の緑や草花の色との相性が良く、近隣の住宅にもよく馴染む白色を選ぶことでおうち時間を有意義に楽しめることでしょう。

洋風住宅のデザインを活かす

近年ツートンカラーの住宅をよく目にするように、洋風住宅ではツートンカラーの建物が増えています。

そしてツートンにするためには2色の配色で塗り分ける方法、使用する外壁材の材質を変えて張り分ける方法があります。

■上下分け…建物の1階と2階で色や材質を変える方法

横に切り替えられるため、ゆったりとした安定感のある印象

■部分分け…建物の凹凸を活かして異なる外壁材や色を使用する方法

より立体感が出て、メリハリのある個性的な印象

■左右分け…2種類の材質や2色の塗料を使用し、縦ラインで分ける方法

上下に目線がいき、シャープですっきりとした印象

まとめ

家を大きくイメージチェンジできるのが外壁塗装です。選ぶ色によって家の印象を変えるため、色決めの際は施工業者としっかり打合せをしましょう。

ぜひ、自分だけの素敵な住宅スタイルを見つけてくださいね。

カテゴリ:外壁

2020年7月3日

外壁塗装の汚れの原因と対処法

新築の時は汚れひとつない美しい外壁も、月日が経てば黒ずみや汚れ、コケなどが付いてしまいます。

これを読んでいる方の中には「経年劣化は仕方がないこと…」と諦めている方も多いのではないでしょうか?

しかし、汚れた壁を毎日見るのは気分が落ち込みますし、家を守るという観点からみてもよくありません。

そこで今回は、外壁が汚れる原因と対処法をご紹介します。

外壁の汚れの種類と原因

外壁が汚れる主な原因は、

①雨だれ ②藻・コケ・カビ ③サビ の3つです。

これらの汚れをそのままにしておくと、気が付かないうちに範囲を広げていき、塗装でできた保護膜を少しずつ剥がしたり劣化させたりしていきます。

そのため、きれいな家を保つためにも汚れの特徴を知り、しっかり対処しましょう。

①雨だれ

雨だれは、外壁に付着した土埃やチリなどが雨で流れ、そのまま外壁に残ってしまった跡のことをいいます。

窓枠の下や換気口付近などに多く、水が垂れたような黒ずんだ汚れは雨だれの可能性が高いです。

また、モルタル壁のような表面に凹凸のある外壁は、特に埃など汚れの元が溜まりやすいので、雨だれがつきやすいです。

②藻・コケ・カビ

藻・コケ・カビは、日光が当たりにくく風通しの悪い、じめじめした場所に発生することが多いです。

また、湿気がなさそうな場所であっても外壁自体の防水性が失われていると、藻やコケ・カビが発生する場合があります。

湿気がたまりやすい北側の外壁や屋根付近は、特に注意が必要です。

③サビ

サビの多くは水分と金属が接することで発生します。

外壁にサビ?と思う方も多いと思いますが、金属部の錆びた部分が雨水によって流れて壁に付着すると、「もらい錆び」というものがつくことがあります。

また、酸性雨にわずかに含まれる金属系のイオン分子にコンクリート内の成分が反応してサビに変化する可能性もあります。

外壁汚れの落とし方

①ホースや高圧洗浄機で洗い流す

雨だれなどの黒ずみや土埃などの軽い汚れの場合は、ホースの水をかけるだけで落ちる場合があります。

もし、それで落ちない場合は、家庭用の高圧洗浄機を使いましょう。高圧洗浄機なら、初期段階の汚れはほとんど取り除くことができますし、程度によっては藻やコケも落とすことができます。しかし高圧洗浄機の水圧が強すぎると、壁に傷をつけたり外壁を保護している膜を傷つけたりする可能性があります。水圧をいきなり上限で使ったり、一か所に集中してあてたりしないようにしましょう。

また、ホースや高圧洗浄機を使用する際、隣家に水が飛ぶ恐れがあります。トラブルにならないように十分気をつけましょう。

②専門の洗剤や薬剤をつけて落とす

比較的汚れの範囲が少ない場合、ブラシやスポンジを使って汚れを落とすことができます。ホースで水をかける際に、洗剤や薬剤を併用すると効果的です。

また、軽い汚れの場合は家にある中性洗剤で落とすことができます。ホースの水で大きな汚れを落とした後、中性洗剤をバケツの水の中で薄めて、ブラシで優しく擦りましょう。

それでも落ちない場合は、外壁専門の洗剤を試してみましょう。外壁専門の洗剤はホームセンターや通販で購入が可能です。用途に合ったものを選んでください。その際、必ず注意事項などの説明をしっかり読んでから行いましょう。

③専門業者に依頼する

「汚れの場所が高くて届かない」「自分でやったけど汚れが落ちない」などの場合は、プロにお願いするようにしましょう。

頑固な汚れを自分の力でどうにかしようとすると、汚れの範囲が広がったり塗膜が薄れたり、かえって状況が悪化する可能性があります。

そのため、少しでも不安がある場合は専門業者に見積りと現地調査を依頼しましょう。思わぬところに原因があったり、汚れ以上の問題に気づくきっかけになったりする場合もありますよ。

汚れに強い外壁塗料

専門業者に依頼する際は、外壁の洗浄と塗装を一緒に行うことをおすすめします。

外壁塗料にも寿命というものがあります。基本的には塗ってから約10~15年ですが、コケやカビ、錆などが発生している場合はもう少し早まっている場合があります。

また、汚れがついた外壁はその効果を失っている可能性が高く、放っておけばさらに悪化します。汚れが目立ち始めたら早めに塗りなおすようにしましょう。

今回は汚れに強い外壁塗料の中でも特におすすめなものを2つご紹介します。

ぜひ参考にしてください。

①シリコン塗料もしくはフッ素塗料を使う

外壁塗料には、アクリル塗料やウレタン塗料、シリコン塗料、フッ素塗料など様々な種類があります。アクリル塗料やウレタン塗料は安価で施工性も高いので便利ではあるのですが、価格が安い分 汚れが付きやすいというデメリットがあります。

もちろん、シリコンやフッ素にしたからといって全く汚れないというわけではありません。しかし、汚れるリスクはアクリルやウレタン塗料に比べるとぐっと減りますので、「汚れにくい塗料を使いたい」というのであれば、シリコン塗料もしくはフッ素塗料を使うことをおすすめします。

②低汚染塗料を使う

低汚染塗料は、塗膜の表層に特殊なコーティングをすることで、汚れが付着しにくくなった塗料です。

もし汚れが付着したとしても塗膜表面に軽く付着する程度であるため、雨が降った際に汚れと塗膜の間に上手く雨水が入り込み、汚れをきれいに洗い流してくれます。

また、防カビや防藻性にも優れているので、現在「雨だれ」や「藻・コケ・カビ」に悩まれている方には特におすすめです。

まとめ

外壁の汚れにはいろいろな種類があり、対処法もさまざまです。

程度が低いものなら水や洗剤を使って対処できますが、酷い汚れの場合はできるだけ早く専門業者に相談するようにしましょう。

また、きれいな外壁を保つためにはこまめなお手入れも大切です。定期的に壁の状態を確認したり洗浄をしたりするようにしましょう。

カテゴリ:外壁

2020年7月2日

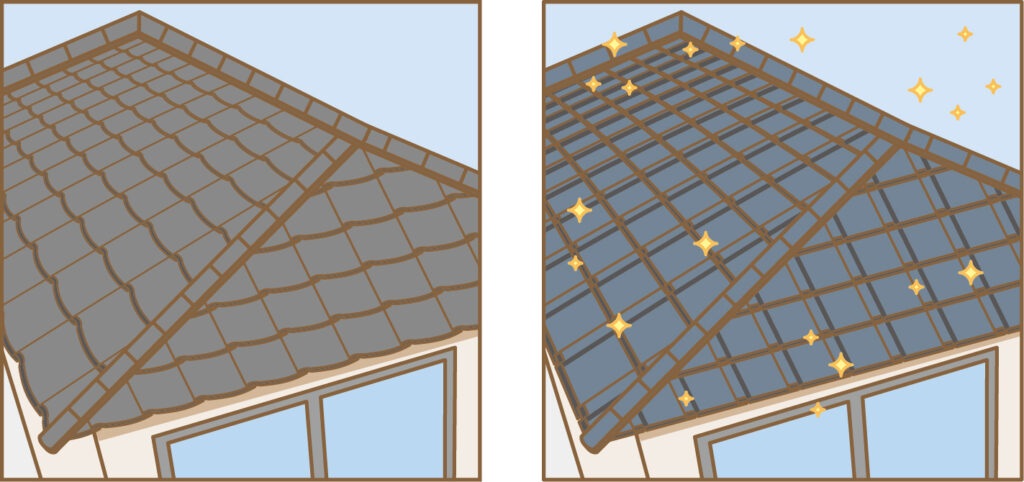

屋根塗装の縁切り作業とは?

屋根塗装の作業工程の中に、「縁切り」という作業があるのをご存じでしょうか。

屋根の耐久性にも関わる重要な作業の一つですが、一般的なにはあまり知られていません。

今回は、屋根塗装の縁切りの内容や注意点などを見ていきましょう。

縁切り作業とは

屋根材には様々な種類がありますが、どの屋根も重なり合って一つの屋根を形成しています。

重なり合った部分には、隙間が生じますが、この隙間が屋根内部に入り込んでしまった雨水を排水する役目があるのです。

屋根塗装を施すと、屋根が重なり合った部分の隙間が塗料により埋まってしまいます。

そうなると内部に溜まった雨水を排水することができなくなり、排水できずに溜まってしまった雨水は屋根材の下の野地板を腐りやすくする結果となり雨漏りのリスクを高めてしまいます。

そのため、塗料で埋まってしまった屋根材の隙間を専用の道具を使い取り除いていかなければなりません。この作業のことを、「縁切り」といいます。

縁切りに使う道具「タスペーサー」

縁切りとは、主にカッターナイフや皮スキといわれる道具を使い、隙間をひとつひとつ丁寧に手作業で処理していく作業のことをいいます。

そのため、非常に手間も時間もかかる作業となります。

近年では、多くの塗装会社で「タスペーサー」という道具が採用され、下塗りが終わった時点で、「タスペーサー」を屋根が重なる部分に取付ることにより、中塗り、上塗りを重ねても「タスペーサー」が塗料を遮り隙間が塞ぐのを防いでいます。

こうすることにより、手間と時間がかかる縁切り作業を効率よく進めることができています。

■「タスペーサー」が使用できない屋根もある

「タスペーサー」は、もともと屋根材同士の隙間が4㎜以上空いている屋根や、屋根勾配が三寸に満たない屋根には使用できません。

なぜなら、隙間が大きすぎるとタスペーサーは自体が安定せず、また傾斜が緩やかな屋根に挿入すると屋根材を傷めるリスクがあるからです。

縁切りをしないと起こるトラブル

屋根と屋根の重なり合う部分は、雨が降った時に屋根の内部に雨水が溜まらないように水が排出される構造になっています。

縁切り作業が不十分だと、屋根の内部に雨水が溜まることとなります。

屋根に水分が溜まった状態が続くと様々なトラブルが発生するリスクがあります。

屋根の通気性を失う

縁切りをしないと、隙間は塞がれたままの状態となり屋根の通気性は失います。

そうなると、屋根内部には水分だけでなく湿気までこもることとなり、腐食を進めてしまうことになります。

せっかく塗り替えたにも拘わらず、縁切りを行わなかったことで起こる症状の一つです。

屋根下地材の劣化

縁切りをしないと、排水されなかった雨水がどんどん雨水を引き寄せ、屋根材下部にある下地を腐食させてしまいます。

屋根の下地は、防水シート(ルーフィング)が敷いてあるため、少しの水であれば下地を腐らせる心配はありません。

しかし、長時間雨水に晒されてしまうと防水シートも下地材も防水力を失い最終的には建物内部にまで水が達して雨漏りを引き起こします。

縁切りが必要な屋根

縁切りが必要と言われる屋根は、スレート屋根です。

スレート屋根には、近年多くの家庭で使用されている「カラーベスト」「コロニアル」「化粧スレート」と呼ばれるものがあります。自宅の屋根がスレート屋根の場合は塗装リフォーム際は、縁切り作業が必要です。

縁切りは、屋根の耐久性に関わる重要な作業にも関わらず見積書の中にその工程が記載されておらず、縁切りを行わないとする業者もいます。

見積書の内容を見て、縁切り作業が含まれているか否かを、しっかり確認しましょう。

まとめ

縁切りは家の耐久性を保持するためにリフォーム工事の中でも重要な作業です。

屋根のみでなく、室内に雨漏りを起こさないためにも必ず実施しておかなければなりません。

屋根の塗装リフォームをご検討中の方は、是非「縁切り」という作業が必要だという認識をもったうえで、業者に見積り依頼をしましょう。

カテゴリ:屋根

2020年7月1日

ALC外壁の特徴と塗装時期

ALCパネルとは、「軽量気泡コンクリートパネル」と呼ばれる建材の一つです。

コンクリートに比べ、約1/4程度の軽い造りになっていて、建物にかかる負荷を軽減することができ、耐火性にも優れた建材として国土交通大臣から耐火構造材の認定を受けています。

今回は、このALCパネルについてその特徴や塗装時期について詳しく見ていきましょう。

ALCパネルの特徴

ALCパネルには、薄形パネルと厚形パネルの2種類があります。

■薄形パネル

木造・鉄骨造の建築物に使用されます。

厚みは、50㎜~75㎜未満 または 35㎜~37㎜未満

■厚形パネル

鉄骨・鉄筋コンクリート造の耐火建築物に使用されます。

厚みは、75㎜以上

ALCパネルは無機質素材を用いて鉄筋を組んだ型枠に注入、高温の水蒸気と強い圧力を使って製造される外壁材です。高い耐久性と防火性が最大の特徴です。

パネル内に金網状の鉄筋が組み込まれていて、その強度はサイディングやモルタルよりも強いといわれています。しかし、パネルの表面は衝撃に弱いので注意が必要です。

断熱性、耐火性、遮音性に優れていて耐火構造物の外壁として使用されることが多い材料です。水分を吸いやすく乾燥しやすい特徴も持ち、しっかり塗装をして防水性を保持しないと雨水が外壁内部に侵入しやすくなってしまいます。

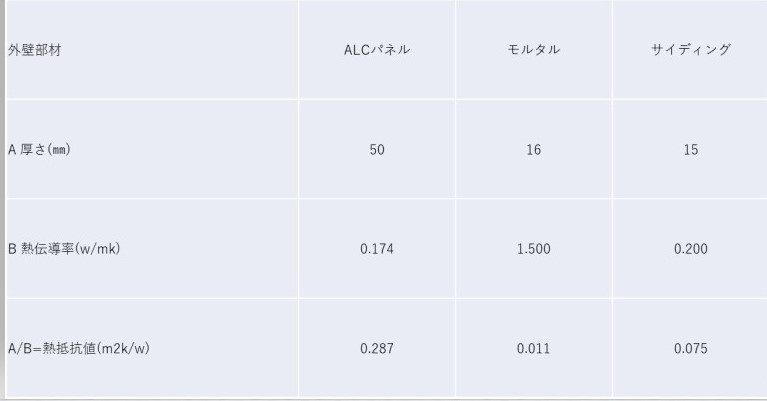

ALCパネルは断熱性が高い

熱伝導率が小さいほど熱が伝わりにくく、熱抵抗値が大きいほど熱を遮断できるため、ALCパネルはモルタルやサイディングに比べると断熱性に非常に優れていることがわかります。

壁が外気温の影響を受けにくくなれば、夏は冷房が効きやすく、冬は暖房で室内はすぐに温まります。

この断熱効果により、冷暖房費を節約することができるのです。

ALC外壁の塗装時期

下のような劣化の症状が起きている場合は、塗替えリフォームを検討しましょう。

■チョーキング現象

塗膜が紫外線のダメージで劣化して、成分に含まれる顔料が表面に粉となって出てきた状態。

■クラック

コンクリート表面にひび割れが起きた状態

■カビ・苔

コンクリートが劣化して水分を溜め込み、カビや苔が繁殖した状態

■シーリングの劣化

目地に入っているシーリングが紫外線により劣化している状態

■変色

紫外線により色褪せが起きた状態

ALC外壁の塗装も、最初に下塗りを1回塗り、下塗り材が乾いたら上塗り材を2回塗ります。

上塗り塗料には、アクリル塗料、ウレタン塗料、シリコン塗料、フッ素塗料などがあり、戸建て住宅の外壁塗装でも使用されています。その中でも、臭いが少ない水性タイプの水性シリコン塗料は人気が高く、ALC外壁の塗装にも多く使用されています。

まとめ

ALCパネルは、断熱性や耐火性に優れていて安全性の高い外壁材です。ただし、他の外壁材同様に劣化の症状が現れた時には、塗替えを検討しなければなりません。現在の外壁の状況に合った塗装を行い、ALCパネルの耐久性を維持していきましょう。

カテゴリ:外壁

2020年6月30日

屋根塗装の必要性

建物には屋根が必ずあり、その屋根は毎日紫外線や風雨にさらされています。

屋根には瓦を敷きつめる三角屋根と、屋上として人が行き来できる陸屋根があります。

どちらのタイプの屋根でも、屋根を守るためにメンテナンスは必要です。

なぜ屋根塗装は必要なのか

どうして、屋根塗装は必要なのでしょうか。その理由を見ていきましょう。

塗装により屋根材を守る

塗装は美観だけではなく、瓦などを守る役目があります。

塗装を行うことで、屋根に使われている瓦の品質を保持します。

塗装をしないまま紫外線や雨などによる劣化がすすんでしまうと、最終的には瓦はボロボロになり、崩れてしまいます。

そうなると瓦は家を守ることができなくなるのです。

瓦が塗装されていると、瓦そのものではなく塗装することでできた表面の塗膜が劣化をしてくれます。

しかしながら、瓦に塗装していた塗料には寿命があり5年~15年ほどで、その耐久性はなくなり屋根材の保護ができなくなります。

そうなる前に、屋根塗装をすれば再び屋根材を保護する塗膜が作られ家全体の保護へと繋がるのです。

屋根塗装をせずに放置すると

屋根塗装をせずに放置してしまうと、屋根材は家を保護することができません。

守れれていない家は、紫外線や、雨水による浸食で構造部や木部を傷めることとなり、家ごと建て替えないと住めない環境にまで陥ってしまいます。

塗装が劣化した状態なら、塗装することで屋根材を守ることができ屋根塗装のみの費用で抑えることができますが、屋根材が劣化してしまうと、屋根材を全部取り替える「葺き替え」工事が必要になり、かなりの費用がかかってしまうことになります。

高い場所である屋根は、なかなか自分でチェックすることは難しいでしょう。

定期的に信頼できる業者に点検チェックをしてもらうことを、おすすめします。

屋根材の種類

屋根材には非常に多くの種類があります。その中でも、多く採用されている屋根材をご紹介しましょう。

粘土系瓦

粘土系屋根で広く知られているのが和瓦(日本瓦)です。

粘土をかわらの形に成型して1000℃以上の高温で焼き上げたものです。耐候性はとても高いですが、屋根材としては重たいため地震などの衝撃を受けると落ちてしまうことがあります。

粘土系瓦は塗装は不要です。

どうしても古く見えて嫌だという場合は、塗装ではなく葺き替えを行い瓦ごと買える必要があります。

セメント系瓦

セメント系瓦は、名の通りセメントを原料に成型した屋根材です。

粘土瓦と比べると非常に軽いのが特徴です。

屋根材として弱いのが欠点で塗装をこまめに重ねることでセメント瓦自体を守る必要があります。

セメント系瓦には他にも、コンクリート瓦やモニエル瓦などがあります。

スレート系屋根材

スレート屋根材には、天然スレートと人工スレートがあります。

天然スレートは天然の粘板岩を加工したもので、天然の原石を使用した屋根のため不揃いで風情がある屋根材です。

一方、人口スレートには、石綿スレート、無石綿スレート、セメントスレートがあります。今現在では、石綿(アスベスト)が使われていない無石綿スレートが主流となっています。

ほとんどが塗料で着色してあり(化粧スレート)経年劣化で色褪せることから塗装メンテナンスが必要です。

化粧スレート材には、カラーベスト、コロニアル、フルベストなどがあります。

スレート屋根の場合は、必ず縁切りという作業が必要となります。

縁切りとは…塗料が乾いた後に、スレートとスレートの間に金属ヘラなどを入れてバリバリと隙間を離す作業のことをいいます。

これは、上下のスレート材がくっついたままだとうまく水が流れなくなり屋根の内側に水が入り込んでしまう事態を招くことを防ぐために重要な作業です。

金属系瓦

金属系瓦の最大の特徴は軽さです。軽い特徴を活かして、既存の屋根の上からそのまま取り付けるカバー工法にも可能です。

金属なので経年劣化が進むとサビが発生するがあります。また、金属系ですので熱を室内に伝えやすいため、断熱材を必要とします。

今現在では、ガルバリウム鋼板が主流となっています。

まとめ

屋根材にも様々な種類がありますが、スレート系とセメント系は塗替えは絶対に必要です。金属系のガルバリウム鋼板の塗装には技術を要します。適切な時期に塗装リフォームを心がけて、大掛かりな工事で費用がかさばらないように注意しましょう。塗装リフォームは豊富な経験と知識を持つ塗装のプロに依頼しましょう。

カテゴリ:屋根

2020年6月29日

トタン屋根の塗り替えリフォーム

最近では、スレート材やガルバリウム鋼板の普及により、めっきりトタン屋根の家を見ることが少なくなりました。

そんな中でも、敷地内の物入小屋や、作業場などの屋根にはトタン屋根が使用されていることも多いです。

他の屋根材同様に、トタン屋根にもメンテナンスは必要です。

今回は、トタン屋根にはどのような塗装リフォームが可能なのか見ていきましょう。

トタン屋根の塗り替えリフォーム

ケレン作業と高圧洗浄

トタン屋根の塗る変えリフォームでは、最初に「ケレン作業」を行います。

ヤスリやワイヤーブラシなどを使い、屋根に発生しているサビや汚れを落としていきます。

塗料の付着を良くするために重要な「ケレン作業」が不十分だと、せっかく塗装を施しても剥がれてしまう可能性があり、注意が必要なポイントとなる工程です。

「ケレン作業」で除去したサビや、ホコリ、苔などの細かい汚れは高圧洗浄機でしっかり洗い落とします。

錆止め塗料 (下塗り)

屋根の汚れをしっかり落とした後、ひび割れや釘の浮きなどの不具合箇所を修繕していきます。

その後、錆止め入りの下塗り材を塗ります。

トタン屋根は鉄の板に亜鉛メッキを施した素材のため、錆止めはとても重要です。

中塗りと上塗り

下処理をし、錆止めを塗った後に仕上げよう塗料を中塗り、上塗りと2回塗ります。重ねて塗ることで塗料本来の効果を発揮することができます。

使用する塗料は主に4種類あります。

「アクリル塗料」「ウレタン塗料」「シリコン塗料」「フッ素塗料」

この中でも「フッ素塗料」が最も耐久性に優れています。

自分でトタン屋根を塗り替える場合のメリットとデメリット

メリット

トタン屋根の塗装リフォームを自分で行う場合のメリットは費用を大幅に抑えることができることです。

業者に依頼する場合では、足場の設置費用をはじめ人件費がかかってきます。それに比べ自分で行う場合は、材料費こそ必要ですが人件費はかかりません。

デメリット

高所での作業となりますので、危険が伴う作業になる点がデメリットといえます。建築業界のその道のプロでも、その事故の約3割は転落事故です。

もう一点は、リフォーム完成までに時間がかかるという点です。

トタン屋根の塗装には、ケレン作業が必要です。塗装を開始するまでの下処理を含めるとかなりの時間を要します。

一見綺麗な仕上りでも、ケレン作業が不十分だと塗膜の劣化は早まります。

まとめ

トタン屋根の塗装にも、他の屋根材同様にメンテナンスは必要です。

トタン屋根の場合は、塗装に剥がれが見られたり、表面にサビが発生しているのを確認できた時が塗装リフォームのタイミングです。

トタン屋根の塗り替えは、後々の不具合のリスクを考えると自分で行うよりも専門の塗装業者へ依頼したほうが良いでしょう。

塗装リフォームをご検討の方は、プラニング・Kへご相談ください。

カテゴリ:屋根

2020年6月28日

外壁塗装の色選び ~和風住宅編~

近年では洋風住宅や和モダンな住宅が増え、昔ながらの純和風の住宅が減っているように感じませんか。

和風の住宅は日本の気候に合わせた材質を使用したり、昔の人々の知恵や工夫が住宅の様々な部分で活かされています。そんな貴重な住宅を大切に守り続けるためにも外壁塗装はかかせません。

ポイントを抑えて、和風住宅の魅力を活かした塗替えを行いましょう。

色選びのポイント

日本の伝統色を知る

和風の住宅では雰囲気を損ねないことが重要です。

外壁塗装をする際に、柱や屋根瓦との色調バランスを考慮し色選びを行いましょう。

和風の家といえば漆喰の白い壁やクリーム色の外壁のイメージがあるかと思います。

ですが、せっかくの外壁塗装なのでイメージを変えてみたいという方も多いのではないでしょうか。

日本の伝統色は彩度が低く、落ち着いた中にも上品さが感じられるため和風住宅の外壁によく馴染みます。

景観を壊さない色選び

美しいまちづくりとして市町村が『景観ガイドライン』を定められている地域があります。

その場合、街の景観を壊さないよう一般住宅や商業施設など外観の色を規定の範囲で行うことが必要になります。

外壁塗装工事が完了したあとに知るということが無いよう事前に確認しましょう。

素材を活かすポイント

素材の風合いが魅力のひとつ

柱や樋など木材を使用している部分は木目を活かし、塗装することをおすすめします。

塗料には艶有りや艶なし、クリヤーなどの種類がありそれぞれ仕上がりも違います。

本来素材の持つ風合いを活かすのであれば、クリヤーをおすすめします。

和風住宅の外壁は艶が控えめな方がよく合うと言われています。

外壁の材質や付帯部分の素材とのバランスが重要

玄関ドアはお客様が必ず目にする場所です。外壁の色と玄関ドアの素材がアンバランスだと残念な気持ちになってしまいます。

実際に色見本を玄関ドアやサッシなどに合わせてみることをおすすめします。

また塗料メーカーによるカラーシュミレーションを行うことでイメージしやすくなります。

まとめ

住宅が持つ個性はそれぞれです。その雰囲気を崩すことなく、本来の持ち味を引き出すことが大切です。

そのためにも事前に施工業者としっかり相談し、趣のある和風住宅を維持できるようにしましょう。

施工事例はこちら↓

カテゴリ:外壁

2020年6月27日

外壁・屋根塗装の剥がれの原因

家の外壁や屋根は、降り注ぐ紫外線や風雨にさらされています。

少しずつ経年劣化をしていきますが、外壁の劣化のうち剥がれに関しては一概に経年劣化が原因と言い切れないことがあり、経年劣化以外の原因も考えなくてはいけません。

今回は、外壁・屋根の塗装の剥がれ現象について、詳しく見ていきましょう。

外壁・屋根塗装の剥がれの原因

下地処理の不足

塗料をしっかりと密着させるためには、下地を整えることが重要です。

これを「下地処理」と呼びます。

下地処理には主に「高圧洗浄」「クラック補修」「ケレン作業」があります。

高圧洗浄

高圧洗浄は、風に乗って運ばれ外壁や屋根に付着したホコリや土、排気ガスのほか、日当たりの悪い箇所で繁殖しやすいカビや苔などを、強力な水圧により洗浄することです。

ホコリやカビなどが付着している壁の上からそのまま塗料を塗っても、汚れが付着している部分の外壁には塗料は密着できず、せっかく塗っても施工後すぐに剥がれてしまう可能性があります。

外壁・屋根塗装をする時は、施工面の汚れをしっかり取り除いておくことが、塗装の耐用年数を延ばすためにも重要なのです。

クラック補修

外壁のひび割れ(クラック)も、塗装の前に補修が必要です。

外壁のひび割れを見てしまうと、「ひび割れがどんどん進み家が崩れてしまう」と心配される方も多いでしょう。しかし、これは経年劣化による表面上の浅いひび割れで、建物の耐久性に害を与えるようなものではありません。

耐久性に問題がないからと、そのままずっと放置してしまうと、ひび割れているところから雨や汚れが入り込むようになり、外壁材の劣化へとつながります。

塗り替えリフォームをする時は、必ずひび割れの補修工事を先に行うことが大切です。

ケレン作業

ケレン作業では、高圧洗浄でも取り除けなかった古い塗膜やサビを丁寧に除去していきます。

外壁の塗替えでは下地調整の段階で、いかに塗面の状態を整えるかが重要なポイントとなり、下地調整の中でも「ケレン作業」は重要な工程といえます。

下塗り塗料の選択ミス

外壁塗装では、下塗り・中塗り・上塗りと3回の重ね塗りが基本です。

下塗りでは、下塗り専用塗料を使用します。この下塗り塗料は、外壁下地と仕上用塗料の密着力を高める接着剤のような役割があります。

下塗り塗料には様々な種類があり、下地の劣化状況に応じて適切なものを選ぶ必要があります。

下地の状態や材質を調べずに下地材を選択してしまうと、塗った塗料がうまく付かずに塗料の剥がれの原因になってしまいます。

施工不良により剥がれが起きた時は

施工業者へ連絡

優良業者では、業者独自に発行する「自社保証」というものがあります。

この「自社保証」は、保証期間や内容は法律で定められておらず、業者に委ねられています。

塗装工事の契約を交わす際には、必ず確認しておきましょう。なぜなら、剥がれが起きるのが施工から2~3年後ということが多いからです。

施工後何年か後に剥がれが起きた時は、剥がれた部分の写真を撮り記録を残したうえで、施工業者へ連絡しましょう。

連絡を受けた施工業者は「自社保証」により無償で再工事を行うでしょう。

そのまま放置は危険

通常、剥がれは一ヵ所に留まらずに範囲がどんどん広がります。

剥がれた範囲が広くなれば、雨水が侵入しやすくなり家を支える構造体や木部にまで水分が浸透すると、天井や壁から雨漏りが起こり耐久性は低下し、部材の腐食にも繋がります。

放置しても、剥がれが収まることはなく状況を悪化させてしまうだけです。

早急に、施工業者へ連絡を入れましょう。

まとめ

塗膜の剥がれは、経年劣化により生じているように思えますが、施工不良でも起きやすい劣化の一つです。塗装工事後、数年で剥がれが起きた場合は施工不良の可能性が高いといえるでしょう。

このような事がないようにも、業者選びは慎重に行ないましょう。