- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2020年5月15日

そもそも外壁塗装って何?

外壁塗装にどのようなイメージをお持ちですか? 外壁は家の外観の大部分を占めるため、第一印象を左右します。費用が高い、工事に時間がかかるなどの不安ごとを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

今回は外壁塗装の本質をより深く理解していただくために、外壁塗装とは何かについてご紹介します。

外壁塗装とは?

家を塗り替えてきれいになるという外面的な印象はもちろんのこと、見た目にはわからない内面的な効果も備わっています。

◆外的要素

・ツヤが出て新築のような美観になる

・コケやカビなどの汚れがなくなる

・色を変えてイメージを変更することができる

◆内的要素

・防水機能の向上により、コケやカビの発生や雨漏りを防ぐ

・新しい塗膜の層が雨風や強い紫外線から守る

・定期的な外壁塗装により、家の大きな劣化を防ぎ費用的にも負担が軽減される

外壁塗装の必要性について

◆『外壁を守る=家を守る』

外壁塗装というのは単に壁の色を塗るというだけでなく、家を包んでいる外壁材を保護する機能があります。

塗装を行う際には、長年付着した汚れや劣化によって剥がれた塗膜を高圧洗浄でしっかりと落とすことで、新しい塗膜が密着しやすくなります。

新しい塗膜の層は防水機能が高く、塗替え時をピークに経年とともに防水の機能は低下していきます。使用する塗料にもよりますが、平均的な耐用年数は7~10年と言われています。この時期を目処に次回の塗替えの資金計画をすることも大切になります。

◆塗料の性質や特徴を活かす

塗料にも数種あり、使用する塗料によって性能や耐用年数が違います。日々、強い紫外線や雨風などの外的環境にさらされている外壁の経年劣化は避けることができません。

ですが、塗料の機能性を活かし劣化を防ぐことは可能です。

例えば陽当たりが悪くカビや苔が発生しやすい場合は、耐久性が高く防藻性や防カビ性に優れたフッ素塗料を使用することで劣化の進行を防ぐことになります。

そして何より、耐用年数に応じてメンテナンスを行うことが重要です。それを怠ると家を保護する防水機能の低下により、外壁だけでなく建物の内部にまで影響を及ぼしてしまう可能性があります。

雨漏りなどが起きると工事が大掛かりになり、工事費用も高額になりますので注意しましょう。定期的なメンテナンスにより費用も抑えられ、生活する家族の生活を守ることができます。

まとめ

外壁塗装は家の誕生から定期的に行うことで、家の寿命を長くすることが可能になります。

家を守るということは、家族の生活を守ることにも繋がります。

気になる症状が出ていたり、前回の塗装からそろそろ10年経つかなと思ったら、お気軽にお問合せ下さい。プラニング・Kでは、お客様の大切なお家を守るためのお手伝いをさせていただきます。

カテゴリ:外壁

2020年5月14日

瓦の種類と瓦屋根が長持ちする仕組み

瓦屋根を長持ちさせるには定期的な点検とメンテナンスが必要

瓦屋根は耐久力が非常に高い屋根材ですが、実はメンテナンスを行わないと耐久力が下がってしまいます。

瓦を選ぶメリットには高い耐久力があげられますが、最近では瓦の重量が他の屋根材に比べて重いことから地震に弱く、倒壊の危険性が高まるという話を聞いたりします。実際にはあまり関係がないのではという説が強くなってきています。

瓦の種類と特徴

・セメント瓦

セメントと砂を主原料とした加圧して成形、乾燥させた瓦です。

様々なメーカーが機能性の高い瓦を開発しており耐久性能・防水性能が高くなっています。

粘土系瓦に比べ安価で寒暖の影響を受けにくいといわれていますが、塗装が劣化しやすいため定期的なメンテナンスが必要となります。

・粘土系瓦

粘土系瓦には釉薬が表面に塗られている『釉薬瓦 ユウヤクカワラ』と釉薬が塗られていない『素地瓦』(素焼き瓦・いぶし瓦)があります。

一般的に日本瓦といわれているものです。

セメント瓦に比べて耐久力・防水性能が高いですが高価です。

釉薬とは…

釉薬は瓦に塗り乾燥させることでガラス質の薄い膜になります。そうすることで瓦に雨水が浸み込むのを防ぐ役割をもっています。釉薬が塗られることで防水機能は高くなり瓦が長持ちするのです。

釉薬は乾燥したあと、まれにヒビのような模様が入ることがありますが、瓦には何の問題もありません。

瓦の形状について

・J型瓦

古来からあるもので、神社やお寺でも用いられてきました。最近ではいろいろなJ型瓦が製造されています。

一般住宅はもちろんのこと、公的な建物やコンクリート建築でも採用されています。

(J型のJはジャパンからきています)

・S型瓦

もともとの形は山と谷が別々の瓦で構成されていましたが、近年では山と谷が一つの瓦になりコストパフォーマンスが高くなっています。

J型に比べS型は凹凸が明確になっています。

・F型瓦

F型はその名の通りフラットのFなので、J型やS型と比べて凹凸がありません。

建築物を見るとスレート系屋根材と似ており西洋風建築によく使用されています。

瓦屋根のメンテナンス

瓦自体の耐久年数は100年ともいわれていますが、何もしなくても良いかというとそういう訳ではではありません。瓦に問題がなくても、それ以外の部分が傷んでくる可能性があります。

コンパネ・防水シート・棟部の漆喰等は外部の環境によって傷んでしまい、雨漏りの原因になったりします。

瓦は無事でもその他が傷んでしまい、そのまた他の部分も悪くなってしまいます。そうならないためにも定期的な点検やメンテナンスを行うことは重要です。

まとめ

瓦自体は耐久力がありますが、直接風雨の影響を受けていますので変色や劣化を起こすこともあります。瓦屋根だからと大丈夫と思い何もしたことがない方は、一度屋根の点検をしてみましょう。

プラニング・Kでは無料点検・無料見積りを実施しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

カテゴリ:屋根

2020年5月13日

外壁タイルは本当にメンテナスフリーなのか?

メンテナンスフリーで半永久的といわれるほど耐久性の高い素材、『タイル』ですが本当にメンテナンスは必要ないのでしょうか?

今回は『タイル』のメンテナンスを中心に、その基礎知識を見ていきましょう。

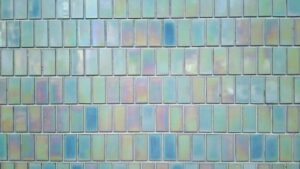

外壁タイルの特徴と種類

石や砂などの天然素材を高温で焼き固めたものを『タイル』といいます。耐久性の高さから外壁材としてだけではなく、内装や最近ではエクステリアでもよく使われています。

『タイル』の種類は豊富で、素材や焼き上げる温度、表面の加工などによりタイプ分けされています。

タイルの種類

磁器質タイル

石英や長石などを1250℃以上で焼き固めたタイル。

緻密で硬く耐久性が高い。

水をほとんど吸収しないため外壁タイルに適している。

せっ器質タイル

粘土や長石などを1200℃前後で焼き固めたタイル。

磁器質タイルに比べると吸水性はやや高くなる。

陶器質タイル

陶土や石灰などを1000℃以上で焼き固めたタイル。

吸水性が高いので主に内装タイルとして使われる。

この他、タイルの表面に釉薬(うわぐすり)が施されているものを「施釉タイル」

釉薬の施されていないものを「無釉タイル」といいます。

外壁タイルのメンテナンス

外壁タイルはメンテナンスフリーと思われている方も多いですが、タイル以外の目地や付帯部はメンテナンスが必要です。

外壁タイルのお手入れは、基本は水洗いで十分です。

外壁に水をかけ柔らかいブラシまたはスポンジで汚れを落とします。

タイルに浮きや剥がれがある場合

タイルの浮きの確認はタイル専門の道具を使って打診検査をします。

技術を要しますのでプロに任せましょう。

目地コーキングの打ち替え

タイル外壁にはひび割れ誘発目地としてコーキングを充填している場合があります。その場合、コーキングの劣化に対するメンテナンスが必要となります。コーキングの種類にもよりますが一般的には5~10年でメンテナンスが必要とされています。

タイルの補修

老朽化によりタイル全体が浮いてきた場合は、業者に連絡をとり貼り替えの相談をしましょう。浮かび上がったタイルを放置すると、浮きが進み通行人に落下するなどの思わぬ事故につながる恐れがあります。

まとめ

外壁タイルは耐久性が高く劣化はしにくいです。しかし絶対安心と思い込むのではなく、定期的にお手入れをしたり点検をしたりするようにしましょう。

10年・20年と住む大事な住まい、プロのメンテナンスの力も借りて、より一層安全なものにしましょう。

わからないこと、不安な点がありましたら、お気軽にプラニング・Kにご相談ください。お待ちしております。

カテゴリ:外壁

2020年5月12日

屋根工事の前に『屋根の構造』を知る!

屋根の形状や勾配の特徴を知り、より良い屋根を手に入れよう!

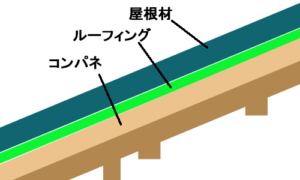

屋根は一枚で出来ているのではありません。大きく4つの層によって形成されています。各層にはそれぞれ役割があります。今回は屋根の仕組み、屋根の形状、屋根の勾配について、その特徴を見ていきましょう。

屋根の仕組み

住宅の屋根は大きく4つの層から成り立っています。下から見ていくと

垂木⇒コンパネ⇒防水シート⇒屋根材 となっています。

それぞれの層の役割

・垂木

屋根の骨組みです。長い木材を使用し屋根の頂部である棟から斜めに組まれています。

・コンパネ(野地板)

下地の役割をします。垂木の上に設置するもので合板で作られた板状の部材です。

・防水シート(ルーフィング)

防水の役割を果たす層です。雨を防いでいるのはこの部分です。

・屋根材

主に日光を受け止め、防水層が傷まないようにする役目があります。屋根材には、瓦・トタン・スレート・ガルバニウム鋼板などがあります。

屋根の勾配と役割

屋根にはなぜ角度がついているのでしょうか。その理由は傾斜をつけることで雨などを逃がすためです。この傾斜の度合いを勾配といいます。勾配が急になるほど屋根の面積は広くなり、その分屋根が広くなることから面積も広くなります。面積が広くなるほど屋根材もたくさん使いますから、葺き替えの工事の際は勾配と面積が重要なポイントになります。

急勾配の特徴

一番の特徴は角度がある分、雨が屋根に溜まりにくく雨漏りしにくい点です。ただ、傾斜が急な分だけコストはかかります。

〈メリット〉

・デザイン性が高まる(勾配があるほうがバランスが良い)

・雨漏りのリスクが減る(雨が屋根に溜まる時間が短いため)

・屋根裏が広くなる(収納スペースが確保でき、断熱効果がある)

〈デメリット〉

・コストがかかる(屋根面積が広く施工費がかかる)

・耐風性が劣る(台風や突風の際に影響を受けやすい)

緩勾配の特徴

雨水がたまりやすいなどマイナス面もありますが、落雪防止の観点から雪国では多く使われています。

〈メリット〉

・風の影響を受けにくい(傾斜がなだらかの分、風の影響が少ない)

・コストが抑えられる(屋根面積が狭く施工費が抑えられる)

〈デメリット〉

・デザイン性が劣る(建物とのバランスが難しい)

・耐久性が低い(ほこりなどが付着しやすく、そこに雨が侵入し腐食を早める可能性がある)

・雨漏りのリスクが高まる(雨が屋根に溜まりやすく雨漏りの危険性が高まる)

・使用できる屋根材が限定される(金属製の瓦棒やガルバニウムに限られることが多い)

並勾配の特徴

水はけ・デザイン性・コスト面などあらゆる問題点を満たしていますので、多くの家庭で取り入れられています。

〈メリット〉

・デザイン性(景観的にも問題ない範囲)

・雨漏りしにくい(並勾配だと屋根に雨が溜まるリスクは低い)

屋根の形状が雨漏りを左右する

屋根は雨、風、日を防ぐために建物の最上部にある覆いです。屋根は雨風をしのぐために欠かせない存在であり、屋根の形状は雨漏りに大きく関わるものです。

流行りの片流れ屋根と陸屋根

片流れ屋根

片方の壁面には屋根がかかっているのに対し、反対側の壁面には屋根がなく軒がありません。

陸屋根

どの面にも軒がありません。

これらの場合、横殴りの強い雨が降りますと外壁に直撃することとなります。窓を開けた際には部屋の中に雨が降りこんでしまいます。

それぞれの屋根の雨対策

片流れ屋根の注意点

片流れ屋根は雨漏りに強いです。この形状の屋根は構造がシンプルですので、施工費も安く抑えられます。片側から屋根全体を見渡すとことができますので、メンテナンス時のチェックも簡単です。屋根の形状上、片方に雨が流れていきますので雨樋から雨が溢れてしまうことがあります。雨漏りに強いと言いながらも、やはり雨漏りの心配はあります。

⑴外壁からの雨漏りが起こる可能性

片方が完全にあらわな状態で、傷みの進行が早くなる可能性があります。天井からの雨漏りだけでなく、室内の湿度や壁紙の浮き、外壁のひび割れなどを定期的にチェックしましょう。

⑵換気口から雨が侵入する可能性

通常の住宅には屋根の軒裏か小屋裏に換気口を設けます。片流れ屋根の場合は小屋裏はありませんので軒裏に設置することとなりますが、片流れの形状上この換気口から雨が侵入することがあります。そのため換気口そのものをなくしてしまう場合もあります。その結果、家全体の通気が悪くなり壁内結露を引き起こしてしまう可能性があります。

陸屋根の注意点

陸屋根は、ほぼ水平なやねであるため水はけの悪い形状となります。勾配のある屋根のように雨水が逃げませんので、しっかり防水対策をとる必要があります。

陸屋根の防水方法・性能・耐用年数

・アスファルト防水

防水性が高く、火を使用して施工します。低コストですが耐用年数は約15年です。アスファルトが露出するため、人の出入りが少なく広い場所に適しています。

・シート防水(ゴム)

防水性能はやや劣りますが、低コストで耐用年数は約10年です。見た目もキレイに仕上がりますので人の出入りがある場所にも使えます。

・シート防水(塩ビ)

防水性能もコストも高くなり、耐用年数も約15年です。美しい仕上りになります。

・ウレタン防水

塗料のため耐用年数が約5~7年と短いですが、低コストで狭い場所にも施工できます。工期も短くてすみます。

まとめ

全体の外観の印象に大きく関わる屋根の形状、おしゃれなデザインを選び雨漏りのリスクを背負うか、安心ばかりを取ってデザイン面を妥協するのか、悩んでしまいますね。デザインばかりを先行させてしまうのは問題ですが、リスクを知りうまく回避していくことが大切です。そろそろメンテナスとお考えの方、プラニング・Kへお電話ください。屋根の形状、勾配に適した工事をご提案いたします。

カテゴリ:屋根

2020年5月11日

お家だから安心!電話・ビデオ電話での外塗替えサービスのご案内

「お見積り前に相談したい」「お店に行って相談したいんだけど…」 そんな時は電話相談・ビデオ電話相談がおすすめです!

店舗に行かなくても、自宅で簡単に相談ができます。 ここで、ビデオ電話相談について少しだけご説明させていただきます。 「ビデオ電話相談」は弊社スタッフと同じ画面をお客様のパソコン、 もしくはスマートフォンの画面に表示させてご説明させていただく、ビデオ通話サービスです。 ■□■ビデオ電話相談の3つのポイント■□■ 自宅でも外出先でも、安心して手軽に相談が出来る

自宅でも外出先でも、安心して手軽に相談が出来る

写真や資料で分かりやすく、丁寧にご説明

写真や資料で分かりやすく、丁寧にご説明

スマートフォン・タブレット・パソコン、全てのデバイスでご対応が可能。

電話でのご相談も承っておりますが、電話の中だけの会話では伝わらない情報もより細かくお伝えすることが出来ます。

ぜひこの機会にご相談ください。

■ビデオ電話でのご相談

①まずはお電話・もしくはお問い合わせフォームからご予約ください。

②弊社より指定のURLをお送りいたします。

③当日お時間になりましたらそのURLをクリックしてビデオ電話が開始します。

■お電話でのご相談

平日・土日・祝日ともに10:00~17:00まで承っております。

0120-307-807

お時間によっては専門スタッフが外出しており、折り返しのご連絡となりますことをご了承ください。

今後も国・地方自治体の方針に従い、感染症拡大防止対策を取りながら香川県内の外壁塗装・屋根塗装などのお手伝いができればと思います。

引き続き、皆様もご自愛くださいませ。

スマートフォン・タブレット・パソコン、全てのデバイスでご対応が可能。

電話でのご相談も承っておりますが、電話の中だけの会話では伝わらない情報もより細かくお伝えすることが出来ます。

ぜひこの機会にご相談ください。

■ビデオ電話でのご相談

①まずはお電話・もしくはお問い合わせフォームからご予約ください。

②弊社より指定のURLをお送りいたします。

③当日お時間になりましたらそのURLをクリックしてビデオ電話が開始します。

■お電話でのご相談

平日・土日・祝日ともに10:00~17:00まで承っております。

0120-307-807

お時間によっては専門スタッフが外出しており、折り返しのご連絡となりますことをご了承ください。

今後も国・地方自治体の方針に従い、感染症拡大防止対策を取りながら香川県内の外壁塗装・屋根塗装などのお手伝いができればと思います。

引き続き、皆様もご自愛くださいませ。

カテゴリ:未分類

2020年5月11日

屋根工事のトラブル事例

屋根工事で起こりえるトラブル事例を知り、未然にトラブルを回避しよう!

リフォームの失敗例はよく耳にしますよね。屋根工事でもトラブルが起こることはあります。今回は、よくあるトラブル事例をご紹介します。どのようなトラブルが起こっているかを知り、自身がトラブルに巻き込まれることがないよう未然にトラブルを回避していきましょう。

施工時に発生するトラブル

トラブル事例

・ホコリ

古い屋根材を撤去し、新しい屋根材を乗せる『葺き替え』などの場合古い屋根材は廃材となります。廃材は屋根の上から地上のトラックに投げ入れられることもあり大量のホコリがたちます。

このホコリがきっかけで「車が汚れた」「自宅介護中の親の体調が悪くなった」などクレームにつながることがあります。

・高圧洗浄

屋根の工事の際は高圧洗浄を行います。この時隣の家に汚水が飛んでしまった。また塗装工事の際に塗料が飛んでしまったというトラブルもあります。

・においや騒音

塗料のなかには臭いのキツイものもあります。事前に説明のないまま工事を始めると、近隣の方を不安にさせてしまうことがあります。また足場をたてる際や高圧洗浄の際は大きな音がすることがあります。

工事中のトラブルを減らすために気を付けること

◆業者に廃材の投げ入れをしないよう依頼する

◆養生の範囲を確認する

◆近隣の方へ事前に挨拶に伺う

◆お庭でペットを飼っていないか確認する

◆移動できるものは移動させる

においや音に関しては細心の注意を払ったとしても限界があります。トラブルという形で表面化する場合もありますが、ご近所付き合いもあり遠慮して被害を飲み込んでしまうご近所さんもいます。工事をきっかけに近隣の方との関係が悪化し住みにくくなっては困ります。今後も良好な関係を続けていくためにも事前にしっかりと打合せを行い、周囲への配慮を行いましょう。

施工後に発生するトラブル

工事直後のトラブル

工事が終わった後に起こるトラブルは主に施主と業者間でのトラブルが多いようです。近隣の方など多方面に配慮して行っても終わってみたら意外なところでトラブルになることがあります。

工事が終わってみると、イメージに関するトラブルや費用面での誤算が起こりがちです。

屋根の色は見本を見ながら綿密に計画したはずなのに、実際仕上がってみるとイメージと違うということはよくあります。見本は小さな一角です。面積によって色の見え方が違うことから、小さな一片より大きな面積の方が色が薄く明るくみえてしまう傾向があるのです。

突然雨漏りが・・

塗装工事は工期も短く費用も安いため業者側も進めやすい工法ですが、しばらくたってからトラブルが発生することがあります。

多くが雨漏りで、雨漏りは目に見えないところで進行しています。塗装工事でキレイに仕上げても実は裏側で起こっている雨漏りの原因は放置されたままで、後々雨が室内に侵入してきたということもあります。

事前にしっかりと見抜いていたら塗装ではなく葺き替えなどの施工方法を提案できたと思います。

工事費用が安い施工を行っても雨漏りが起こってしまい結果的に再び工事が必要になると費用がかさむ可能性があります。

屋根のめくれ

施工後1年ほどして屋根がめくれてしまったという事例は下地処理が甘くスレートの塗料などがしっかり付着していない場合に起こります。

工事後のトラブルを防ぐには・・

大切なのは信頼できる施工会社に依頼することです。優良企業であれば保証面もしっかりしていますし、専門会社では技術の高い施工で施工ミスや判断ミスといったトラブルは回避できるでしょう。依頼業者ときちんと関係性を気付けていれば施工後のイメージ違いといったことも未然に防ぐことができるでしょう。

まとめ

今回は、屋根工事のトラブルをご紹介しました。屋根は雨風を防いでくれる大事な部分です。葺き替えじゃなく塗装工事を選んだとしても、ご近所に配慮を要する工事に変わりはありません。また「安かろう悪かろう」の悪徳業者に引っかからないためにも、複数の会社から見積りを取り適切な価格を知ることが大切です。プラニング・Kでは屋根・外壁の無料診断を行っています。お電話またはHPよりお気軽にお問合せください。

カテゴリ:屋根

2020年5月10日

よく聞くサイディングって何?

リフォームやDIYをするときなどに聞く「サイディング」。外壁に関係していることは分かるけど、どういう特徴があるのかは知らない方も多いのではないでしょうか?

今回は「サイディング」についてご紹介します。家を外から眺めたとき、目につくのはやはり外壁です。サイディングとは何か、どういう種類があるのか、メリット・デメリットを知って、今後の外壁のメンテナンスに活かしてください。

サイディングについて

サイディングとは外壁に使用する外装材の一種です。サイディングボードとも呼ばれ、外壁を覆って保護している板状の外壁材のことをいいます。

サイディングは、材質によって「窯業系」「金属系」「木質系」などに分けられます。

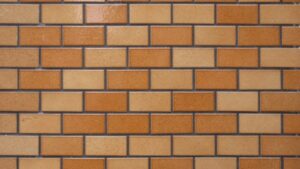

窯業(ようぎょう)系サイディング

セメント質と繊維質を主な原料にして、板状に形成したもの。

最近の住宅塗装の主流は、この窯業系サイディングです。タイル調や石積調、木目調、コンクリート調、レンガ調など柄や色のバリエーションが豊富です。

セメント質を混ぜているため地震などの衝撃にも強く、火にも強い性質を持っています。

金属系サイディング

アルミやガルバリウムなどの金属の表面材と、断熱性を備えた裏面材でできたもの。

窯業系サイディングよりも耐久性があるため、長期間メンテナンスをしなくても大丈夫です。最近ではデザインも豊富であるため、窯業系のようにレンガ風やタイル調のものを選ぶことができます。

また、軽量で断熱性に優れていることから新築はもちろん、リフォームにも最適です。

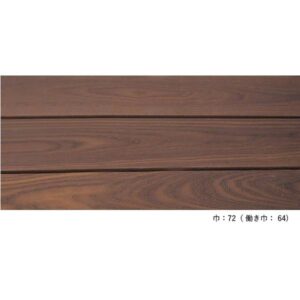

木質系サイディング

天然の木に塗装をして仕上げたもの。

自然の木の風合いを楽しむことができるため、天然木にこだわったおしゃれな家に住みたい方におすすめです。また、断熱性が高いというメリットもあります。

しかし、建築基準法の防火指定により燃えやすい木材の使用が禁止されている地域もあります。また、窯業系サイディングに比べると施工費用もかかるため、よく考えて検討しましょう。

サイディングのメンテナンス

外壁のサイディングは素材ごとに塗装の寿命、耐用年数が異なります。住宅の長寿命化と外壁の性能を維持するためにも、適切なメンテナンスを行いましょう。

窯業系サイディング…約7~10年

窯業系サイディングの場合、先に目地部のシーリング材や、サイディング表面の塗装に劣化が現れます。チョーキング現象(外壁を触ったときに白い粉が付くこと)が現れたタイミングで、塗装を行うことをおすすめします。

また、窯業系サイディングは水を含みやすく、熱をためやすいデメリットがあります。そのため、水分の吸収と乾燥でサイディングが伸縮を繰り返し、劣化につながる恐れがあります。

金属系サイディング…約10~15年

窯業系サイディングと比べると、水の浸み込みや、ヒビ割れの心配がなく、一般的にメンテナンス周期は少し長めです。

ただし、金属特有のサビの発生には注意が必要です。サビを想定した加工はされていますが、塗膜が劣化するとサビも発生しやすくなります。

木質系サイディング…約10年

メンテナンスを怠ると水シミやカビなどが発生し木材が変色、最悪の場合は腐食する可能性があります。少し早いかな?と思った時にメンテナンスを行うことが、木の味わいを失わずに長持ちさせるコツです。

まとめ

サイディング外壁にはさまざまな種類があり、特徴も違います。自分に合ったものを選び、快適な住まいを作るようにしましょう。

また、サイディングは定期的なメンテナンスが必要です。耐用年数が長いものでも数年に一度は、変色をしていないかチョーキング現象が起きていないか確認をするようにしましょう。

カテゴリ:外壁

2020年5月9日

コンクリートのひび割れの原因と修繕方法

コンクリート壁の家は重厚感があり硬く丈夫なイメージが強いですが、日常的に外的環境にさらされているため様々な症状が表れます。

ではそのような時、どのような対処法がベストなのか知っておきましょう!

コンクリート壁の特徴とは?

コンクリート壁のメリットとデメリット

◎メリット

・耐久性が高い

・耐火性に優れている

・断熱性に優れている

・耐震性が高い

・気密性が高い

×デメリット

・カビや苔が発生しやすい

・汚れが目立ちやすい

・費用が高い

・耐震性が高い

起こりやすい症状とは?

・ひび割れ(クラック)が生じやすい

・カビや苔が発生している

・浮きやひび割れから剥離している。

クラックにもヘアークラックと呼ばれる0.2㎜程度の浅くて細いひび割れから、構造クラックと呼ばれる0.3~0.5㎜以上の深さがある比較的大きなひび割れがあります。

ヘアークラックの補修は大掛かりではないため、早急な対応をおすすめします。

進行が進むと広がったクラックから雨水が侵入し劣化の進行を進めてしまいます。

ひび割れを放置しても直ることはなく時間の経過とともに悪化する一方なので、このような症状が出ていたら要注意です!

どのように修繕を行うか?

ひび割れを放置するとその隙間から雨水や汚れが浸み込んでしまい、建物の内側まで影響を及ぼしてしまう可能性があります。

●ヘアークラック(浅いひび割れ)の場合

弾性フィラーなどの下塗り材を使用し、ひび割れ部分に刷り込む。

●構造クラック(深さがある大きなひび割れ)の場合

ひび割れ部分にしっかりと補修材が入るようにV字に切り込み、シーリング材を充填

する。

※注意

自分で補修を考えている方はおすすめできません。

外壁の材質によって、補修に使用する材料や補修方法が違います。

なるべく費用をかけたくないし、この程度なら応急処置で大丈夫だろう。と思われている方もいるかと思います。ですが、一先ず専門業者に見てもらい、ご自身だけで判断しないようにしましょう。

まとめ

外壁材によってメンテナンスのタイミングは異なりますが、定期的な点検とメンテナンスを行うことが大切です。外壁のひびは見た目に小さくても、実際に調べてみると深い部分にまで広がっていることもあります。メンテナンスを怠たらないようにしましょう!

プラニング・Kでは無料で外壁診断とお見積りをしております。ぜひ、お気軽にお問合せください。

カテゴリ:外壁

2020年5月8日

スレート屋根『コロニアル』とは?特徴やメリット・デメリットの紹介!

スレート屋根『コロニアル』とは?

『コロニアル』とは一般住宅で広く使用されている、スレート屋根のことです。

屋根材として普及しているコロニアルですが、ガルバニウム鋼板や日本瓦に比べると耐久面では劣りメンテナンスは定期的に必要となります。

今回はコロニアルの特徴やメリット・デメリットをご紹介します。

コロニアルの特徴

コロニアルの材質

コロニアルは、セメント繊維質の素材を原料とした練り生地を薄い板状に成形、加圧して造ったものです。

コロニアルそのものには、防水性はなく表面に塗装をすることで防水性や耐久性を持たせています。

コロニアルの耐用年数

コロニアルの耐用年数は約20年といわれています。

表面の塗装の劣化が進むと屋根材としての防水性や耐久性が失われることから、10年前後でメンテナンスは必要となります。塗装することで防水性や美観は維持でき、雨漏りの心配もなくなります。

コロニアルの過去製品

コロニアルの過去製品にはアスベストが含まれていました。健康被害の原因となるアスベストは2006年にすべての製品が禁止されました。

2006年以前に建てられた住宅の屋根にはアスベストを含むコロニアルが使用されている可能性があり、葺き替え工事の際には注意が必要となります。また、アスベストを含む製品の解体や撤去費用は通常の解体、処分とはいきませんのでよぶんに費用がかかると覚えておきましょう。

コロニアルのメリット

価格が安い

広く普及していることから他の屋根材よりも費用を抑えられる。

|

コロニアル 約 4,000/㎡ |

ガルバニウム 約 6,000/㎡ |

日本瓦 約8,000/㎡ |

※価格は参考価格です

デザイン・色が豊富

住宅のスタイルやイメージに合わせて、色や形状を選ぶことができる。

葺き替えが簡単

コロニアルは薄く軽いため、重い日本瓦と比べると解体・撤去に手間がかからず費用も抑えることができる。

また、ガルバニウム鋼板と比べてもケレン作業の手間がかからず費用を抑えられます。

コロニアルのデメリット

割れやすい

薄いコロニアルは、強風で飛来物がぶつかると容易に割れてしまい注意が必要です。

屋根の点検などで屋根に乗り踏んでしまうとコロニアルを割ってしまうことも考えられます。

耐久性に劣る

日本瓦やガルバニウム鋼板と比べると耐久性は劣ります。

対策として定期的に塗装することで耐久性を維持することができます。

コロニアル劣化のサイン

紫外線による変色

紫外線の影響を受けて塗膜の劣化が始まると変色します。

チョーキング現象が確認できたら、専門家に点検依頼をしましょう。

ひび・反り

コロニアルのひびや反りは表面の塗膜の機能が失われてコロニアル本体に雨水が浸み込むことで起こります。

浸み込んだ雨水でコロニアルが膨張・乾燥を繰り返すことで、ひびや反りが生じます。

コケ・藻

表面の塗膜が劣化して防水性が落ちると、表面に残る水分や汚れによりコケや藻が繁殖します。

コケや藻は水はけを一層悪くするため劣化のスピードを早めてしまいます。

早めに屋根塗装による補修を考えましょう。

劣化のサインをみてきましたが放置したままでは劣化は進む一方です。

雨漏りの危険が高くなるため、劣化サインが確認できた場合は早急に補修をしましょう。

まとめ

コロニアルの特徴とメリット・デメリットを紹介しました。

定期的なメンテナンスをきちんと行えば、低価格でデザイン性に優れるコロニアルは良い屋根材といえるでしょう。

皆さんのお家の屋根はどうですか?色あせてきたなぁ‥コケかしら‥と思いあたるところはありませんか?

コロニアルの塗装、点検をご検討の場合は、お気軽にお電話ください。専門スタッフが親切丁寧に、あなたのお家の診断をさせていただきます。

カテゴリ:屋根

2020年5月7日

失敗しないための屋根葺き替え工事

葺き替え工事を理解しトラブルを回避

葺き替え工事のタイミング

屋根材には、スレート屋根・瓦屋根・トタン屋根などがありますが葺き替え時期が決まっているわけではありません。葺き替えを行うかどうかはコンパネや防水シートの劣化状況で決まりますが、これは住人の方が判断するのは難しいと思います。

目安ですが、屋根材の耐用年数で考えられるのが良いと思います。

屋根材の種類

・瓦

瓦の耐用年数は非常に長くほとんどの家で瓦の耐久力がなくなり交換しないといけないということはありません。耐用年数は釉薬瓦で50~60年くらい、素焼きの燻し瓦で40年くらいです。屋根瓦の雨漏りの原因のほとんどは瓦の劣化ではなく、防水シートにあります。

瓦が割れたり、ズレたりしている場合はその部分だけ修繕すれば葺き替え工事を行う必要はありません。

・スレート材

スレート材の耐用年数は20年くらいといわれています。2004年にアスベストを含んだスレート材は販売禁止になったことで耐用年数は少し短くなっているでしょう。

お住まいの劣化状況から20年以上もつこともありますし、20年未満で雨漏りを起こすこともあります。

スレートやねが劣化すると水膨れのように水分を含んでしまい、屋根が常に水気を帯びている状態となります。この状態になると防水シートが徐々に劣化していき雨漏りを起こす可能性が高くなってしまいます。

・トタン材

トタン材の耐用年数は10年くらいです。最近ではガルバニウム鋼板がよく使用されています。塗装をすることで耐用年数を延ばすことができ亜鉛メッキが剥がれて銅板がさびつくまで塗装は可能です。

今まで塗装を行ったことがない場合は10年前後で見直しの時期ですので、使用した塗料の耐用年数に応じて検討してみましょう。

トタン材が劣化するとサビが広がり最終的には穴が開いて防水シートを傷めてしまいます。トタンは葺き替えよりは定期的に塗装を行うことが大切です。

葺き替えの工法

大きく分けて2つあります。

一つは、既設の屋根材をすべて撤去して新しい屋根材を設置する方法です。

もう一つは、屋根材は撤去せず上から新しい屋根材を設置するカバー工法です。

近年ではこのカバー工法を選択される方が多くなっています。

カバー工法のメリット

1)既設の屋根材の撤去を行わないので撤去費用がかからない。(2004年以前のスレート材にはアスベストが含まれているため、アスベストの処理費用が高額になる)

2)カバー工法にはガルバニウムなどの非常に軽い金属材を使用するので負担が少ない。

3)屋根材が二重になるので断熱効果や防音効果が高くなる

コンパネが腐食していますと、新しい屋根材を止めるためのビスや釘が使えない場合があります。その場合はカバー工法は行うことができず、すべて撤去をしたのちに新しい屋根材を設置する必要があります。また2004年以降でアスベストを含まない新しいスレート材もカバー工法を行うことができない可能性があります。新しいスレート材は柔軟性が少なく割れやすくなっていて工事を行う際に既設の屋根材が割れてしまう可能性が高くなってしまうためです。

瓦の葺き替えについて

瓦屋根の場合『葺き替え』『葺き直し』があります。

『葺き替え』は既設の瓦をすべて新しい瓦に新調することです。築40年~50年くらいで行うことがあります。

『葺き直し』は既設の瓦を再利用することで防水シートの劣化はあるが、瓦には問題がない場合に行います。

最近では地震による家屋の倒壊を心配して重たい屋根から軽いスレート屋根に葺き替えたいと希望する方が多くなっています。そんな中、地震に強いガイドライン工法という瓦の組み方が開発されて、すべての瓦屋根が地震に弱いわけではないと証明しています。

屋根の構造について

コンパネ⇒防水シート(ルーフィング)⇒屋根材

コンパネとは

コンパネは防水シートや屋根材を止めるための土台となり垂木の上に設置されています。コンパネが腐食すると防水シートや屋根材が剥がれる原因となります。腐食してしまうとカバー工法は行えませんので、カバー工法を行う際はチェックする必要があります。

防水シート(ルーフィング)

防水シートはコンパネの上に設置するもので雨水が家の中に侵入することを防ぎます。防水シートが劣化すると侵入した雨水により構造部やコンパネの腐食の原因となります。防水シートを交換する場合は、屋根材を撤去しなければなりません。カバー工法を行う場合は、防水シートはそのままになります。

屋根材

屋根材とは『瓦・スレート・トタン』の仕上材のことです。通常屋根材に防水機能はありません。雨が直接防水シートに侵入しないための雨除けみたいなものです。

外観を美しく整える意味合いも強いです。

ガルバニウム鋼板について

カバー工法を行う際に、多く使われているのが「ガルバニウム鋼板」です。軽量で耐用年数が長く、比較的低価格のため最近ではよく使われている屋根材です。

しかしデメリットもあります。

1.雨が降ると雨音が大きい

2.熱を通しやすく断熱に不利

3.非常に薄いため傷がつきやすい

葺き替え工事で新しく屋根材を設置する場合は注意する必要があります。

カバー工法としてガルバニウム鋼板を使用する場合は既存の屋根材の上に設置することからデメリットとしてあげられる3の項目以外は、ほぼ解消されます。

軽量で安く、耐用年数が高いというメリットがあるガルバニウム鋼板はカバー工法向けの屋根材といえます。

まとめ

今回は屋根の葺き替えについてのお話でしたが、いかがだったでしょうか?外壁と違い、自分で屋根を見るということは難しですよね。それぞれの屋根材の耐用年数を参考にして、「そろそろ一度チェックしてみようか」と思っていただければ嬉しいです。プラニング・Kでは、屋根・外壁の無料診断をしています。お気軽にお問い合せください。

カテゴリ:屋根