- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2024年6月24日

錆止め塗装とは

ご自宅のバルコニーや鉄骨の階段など、錆びている部分はありませんか?鉄の上に塗った塗料が剥がれると、内部の鉄素材にサビが発生します。

サビは一度発生するとどんどん拡大していくので、そうなる前に早めのメンテナンスが必要です。

今回は錆止め塗装についてご紹介していきます。

錆の発生

塗膜の剥がれによって、空気中にむき出しになった鉄部は、時間の経過とともに錆が発生します。

錆の度合いが軽度な段階では、サンドペーパーなどで錆を落とした後に錆止め塗料を塗ることで再発を防ぐことができます。

ただし、錆の進行が進み、鉄部の形状が変わったり、強度が大きく下がっている場合は塗装では解決できず、交換が必要となる場合があります。

錆止め塗装とは

錆止め塗装とは、鉄などの金属の表面に専用塗料をつけ、腐食を防ぐ塗装のことです。

錆は、金属に水が付着し、酸素が加わることによって発生する化合物です。錆が発生すると、金属が劣化して、強度にも影響を与えます。

また、錆びた部分を放置していると、次第に錆の範囲が広がっていくため、注意が必要です。

外壁や屋根など、雨風にさらされやすい鉄部は、事前に錆止め塗装をしておくと建物の劣化を防ぐことができます。

錆止め塗料の種類

油性系1種

乾燥に時間がかかりますが、膜厚が厚いため、防錆性に優れています。

作業上の問題があり、近年ではあまり使用されていません。

合成樹脂系2種

乾燥も早く仕上がりも良いですが、油性に比べると表膜が薄く、防錆性は劣ります。

エポキシ樹脂系

エポキシ樹脂系は、エポキシ樹脂を主成分とした、油性系に次いで防錆性の高い塗料です。

エポキシ樹脂系の錆止め塗料は、塗料が浸透するため接着性が高く、素地を補強する効果があります。耐久性や速乾性にも優れており、臭いが少なく環境にやさしい商品が多いです。

メンテナンスが必要な劣化症状

一般的に、鉄部の塗装の耐用年数は5年といわれています。

しかし、塗装の剥がれや錆の発生など劣化症状が見られる場合には、経過年数にかかわらず塗り直しを検討しましょう。

・チョーキング現象

塗装が劣化してくると、手で触ったときに白い粉がつくチョーキング現象が起こります。

鉄部が紫外線や雨風などにさらされることで、塗料の中に含まれる樹脂が分解され、表面に顔料が出てくる現象です。

・斑点模様の錆がある

砂やホコリ、塩分などが鉄部に長い間付着していると、雨や湿気の影響を受けてポツポツとした斑点模様の錆が発生することがあります。

放っておくと錆が広がり、見た目もよくありません。

・ひび割れや塗装の剥がれ

塗装のひび割れ・剥がれは、劣化した塗膜が素地の膨張・収縮に耐えられなくなったときに発生します。

鉄部が空気に触れていると、錆の進行が早まりやすいため、ひび割れや剥がれが見られたら、早急なメンテナンスが必要です。

錆止め塗装はDIYできる?

錆止め塗装は、ホームセンターなどで材料を揃えれば自分で行うこともできます。

ただし、ケレン作業が不十分である場合や、塗り方にムラがある場合は、効果が落ちてしまいます。

また、部分的な防錆処理であればDIYも可能ですが、屋根や外壁などの作業は危険です。

広範囲の場合は、建物の見栄えにも影響します。建物をより安全に長持ちさせたいなら、塗装業者に依頼しましょう。

まとめ

錆止め塗装は外壁塗装と同じくらい重要です。

錆止め塗装は、鉄部分を保護し、錆を発生しないようにするだけでなく、外壁塗装の寿命は延ばし、建物を強く、かつ美しく保つこともできます。

お住まいに錆が発生しているのを見つけた場合は、塗装業者に相談することをおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2024年6月20日

外壁に無数の気泡…?

外壁塗装が完了してしばらく時間が経ってから、もしご自宅の外壁にたくさんの気泡が発生してしまっていたらびっくりしますよね。

せっかく塗装工事でピカピカになったのに「これって施工不良なの?」と心配になるかもしれません。

今回は外壁塗装における気泡の発生原因と影響、気泡発生を防ぐための対策をご紹介していきます。

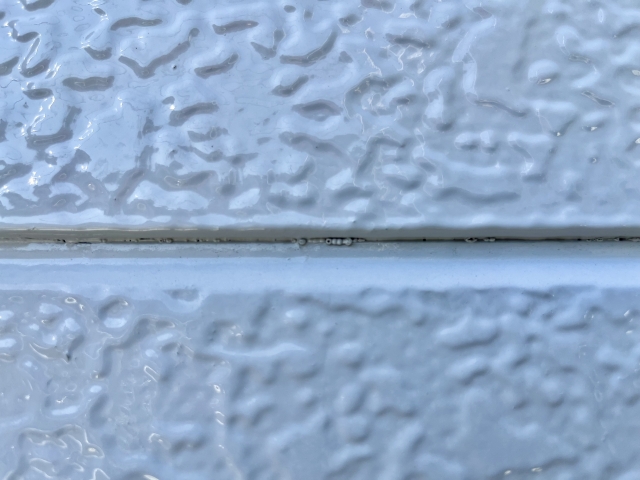

気泡とは

気泡とは

気泡とは、針で刺したような小さな穴のことを意味しています。外壁塗装において、施工が完了した後に外壁表面の塗膜に発生する、小さな穴のことをピンホールと呼びます。

気泡の発生原因

・下地処理不足

塗装前の外壁や屋根表面にはホコリやカビ、コケ、油分、耐久性を失った古い塗膜などの異物が付着しています。

これらが残っていると塗装しても塗料が異物で邪魔されて密着できず、浮いてしまったり塗料自体の乾燥が阻害されたりします。

塗膜が浮いた箇所や正常に塗料が乾燥しなかった箇所は施工後に気泡や穴が発生してしまいます。

・乾燥時間を守らなかった

外壁塗装工事においては乾燥時間をしっかり守ることも大切ですが、気泡は乾燥時間を破った場合にも発生します。

外壁塗装には乾燥時間を守るべきタイミングが2回あり、高圧洗浄後と3回塗りの各工程の後で乾燥をさせます。

その乾燥時間を守らずに塗料を塗り重ねると気泡ができる原因になります。

・塗料に厚みがありすぎた

塗膜には最適な厚みがありますが、厚く塗りすぎても薄く塗りすぎても品質が落ちてしまいます。厚みがありすぎると気泡の原因となる場合があります。

・道具の選定を誤った

外壁の形状に対し適切ではない道具を使用したときにも気泡が発生することがあり、道具そのものが気泡を作り出してしまうこともあります。

スプレーガンの内側が汚れていたり圧力調整が間違っていたり、ローラーの毛の長さが適切でないと、凹凸の多い外壁の場合は奥まで塗料が行き渡らず空洞を残してしまうことがあります。

気泡ができると…

外壁塗装で気泡が発生したことに気付くと、見た目が気になってしまいますよね。

しかし気泡ができると見た目が悪いだけではなく機能面でも問題が起こることがあります。

塗装は外壁材や屋根材の表面を覆って守るバリアのような存在です。そのバリアに穴が空いていれば防水性は当然低下し、雨水が穴から入り込んでしまい塗膜を内部から傷めてしまいます。

気泡はほんの小さな穴に見えたとしても、雨水が侵入して外壁の下地や構造部分の劣化を引き起こしてしまうこともあります。

内部に湿気が溜まるとシロアリの原因にもなりかねないため注意が必要です。

気泡を見つけたら

気泡はさらなる劣化につながる可能性があるため、放置しないようにしましょう。

実際に外壁塗装を行ったあとで気泡を見つけたら、どのような対応を取るべきなのかご紹介します。

施工業者に連絡

外壁塗装の後にピンホールを見つけてしまった時は、程度の大小に関わらず、まずは施工業者に連絡しましょう。

きちんとした業者であれば、ピンホールの状況を確認して、適切な処理を行ってくれます。

保証書の内容確認

気泡を見つけて施工業者に連絡する場合、保証書の内容を確認しましょう。もし対応してくれない場合でも、保証書があれば適切な対応をしてもらえるように主張できます。

施工業者が対応してくれない場合は、第三者機関へ相談

施工業者に連絡しても対応してもらえなかったり、保証書がなく補修してもらえないケースも稀にあります。

業者とのやり取りだけでは話が進まない場合、消費生活センターなどの第三者機関に相談するという選択肢もあります。

まとめ

塗膜にできる気泡は一見ささいな現象のように感じてしまいますが、実は外壁の耐久性が短くなる劣化症状です。

しかし、正しく施工さていれば気泡ができたり穴が空いたりすることはありません。

塗装前の下地処理や道具の使い方を守ってくれる優良業者に依頼し、塗り替えが必要になっても工事保証ですぐに対応してもらうことが大切です。

カテゴリ:塗装工事

2024年6月17日

グリーンの外壁塗装でお住まいを爽やかな印象に

おしゃれな住宅の外観を目指す多くの方にとって、外壁の色選びは重要なポイントですよね。

特に自然と調和し、人気の緑色系外壁塗装は、その魅力とバリエーションで多くの方に選ばれています。

そこで今回は、緑色系の外壁塗装の多様な色の特徴と、それらをおしゃれに仕上げるコツをご紹介していきます。

グリーンの外壁のメリット

汚れが目立ちにくい

緑色の外壁は汚れが目立ちにくく、常に外観を綺麗に見せることができます。外壁は時が経つとホコリや排気ガス、さらにコケやカビで汚れてきます。

このような汚れは、グレーや茶色の中間色です。緑色の外壁はこの中間色に近いため、汚れが隠れやすいです。

特に、緑っぽい汚れとなるコケやカビは、濃い緑色の外壁にすることでより目立ちにくくなります。

自然との調和

グリーンの外壁塗装は、その色が自然界の緑に近いため、周囲の自然環境と一体感を生み出します。

この一体感が、人々に安心感や癒しを与えてくれます。

特に都市部で緑が少ない場合や、自然に囲まれた地域での住宅においては、その効果は一層高まります。

ガーデニングや付帯部と合わせやすい

グリーン系の色は、自然や植物との相性が良いため、ガーデニングにこだわる方にとっては使いやすいです。

また、緑はどんな色とも合わせやすい中間色なので、窓やサッシ、雨戸などの色と合わないということがありません。

グリーンの種類

・モスグリーン・オリーブグリーン

モスグリーンは少し暗めの黄緑、オリーブグリーンは土色っぽい緑といった色合いになります。

どちらも自然を身近に感じるアーストーンで、温かみのある印象を与えます。

・ダークグリーン

ダークグリーンの外壁は、落ち着きがあり、高級感を出すことができます。

また、上品さの中に自然の木々や森林を連想させることができます。

暗いカラーにはなりますが、緑が入っているため、重くなり過ぎる ことがありません。

・ミントグリーン

ミントグリーン系の外壁は、爽やかな印象を与えます。

ライトな色合いのため、明るく軽やかな雰囲気が生まれ、個性的でおしゃれな外観に仕上がります。

おすすめの配色

屋根や附帯部などの色選びで迷った際は、以下のような相性の良い色から選択することをおすすめします。

緑×白

緑色に白を合わせると、明るくさわやかな印象になります。特に「ダークグリーン×白」の組み合わせは、おしゃれで欧米風の雰囲気に見せることができます。

緑×ブラウン

重厚感のある家に見せたいという方には、緑とブラウンの組み合わせがおすすめです。

濃い緑とダークブラウンで合わせると、重厚感のあるシックな印象に仕上がります。「緑×ブラウン」は和風のお家にも似合います。

施工事例

色褪せていた外壁が、緑と白の組み合わせで、家全体が明るく、さわやかな印象に生まれ変わりました。

まとめ

グリーン系の外壁は、お家をおしゃれな印象に見せてくれるだけではなく、汚れが目立ちにくいなどの機能面でもメリットがあります。

また「緑色の種類」や「組み合わせる色」によって外観の雰囲気も変わるため、ご自身の理想とするお家に合わせて色選びをするようにしましょう。

カテゴリ:外壁

2024年6月13日

塗料を外壁に塗る量は決まっている?

塗装はただ塗っているだけ、と思っている方が多いと思います。

実は、外壁塗装は塗布量が決められていて、一定の量を壁に塗る難易度の高い作業をしています。

塗布量は外壁塗装の品質や費用に深く関係します。今回は、塗布量についてご紹介していきます。

塗布量とは

外壁塗装や屋根塗装では塗る塗料の量が少な過ぎても、多過ぎても、美しい仕上がりにならないどころか、本来の性能を発揮できません。

各塗料メーカーは塗料の本来の性能を発揮できるよう、面積あたりの塗布量を各塗料の仕様書やカタログで表示しています。

これを規定塗布量と言い、1㎡あたりに使用する塗料の量として示しています。

1缶の塗布量

1缶の塗布量

塗料によって異なりますが、1缶で約100㎡~150㎡塗ることができます。

これは、上塗り塗料を1回塗りするときの面積です。下塗り剤のシーラーは上塗り塗料とほぼ同じ面積を塗ることができます。

しかしALC、モルタル、劣化の激しい窯業サイディングなどに使うサーフェサーやフィラーなどの下塗り剤は、20㎡~50㎡程度しか 塗れないときもあります。

塗料の希釈について

塗料を水やシンナーで薄めることを希釈と言います。希釈することで塗料の粘度を調節し、塗りやすくします。

希釈できる量(希釈率)はそれぞれの製品カタログなどに記載されています。一般的な塗料は5%~10%程度がメーカーの認めた希釈率ですので、その規定量のなかで希釈する分には塗膜への悪影響はありません。

また希釈せずに粘度の高い状態の塗料で塗装作業するのも、健全な塗膜形成には不都合となることがあります。

適度な流度を持った塗料を適切な方法で塗装することが大切になります。

塗布量を守らないと…

残念なことに、塗料をやたら薄めて規定量を塗る業者も存在します。

希釈規定量を超えて希釈すると、

・塗膜の白化

・塗膜のつや不良

・塗料の流れ、ダレ

などが発生します。

途膜が非常に脆弱となり、耐用年数がくる前に、剥がれたりするなどのトラブルが発生します。

最近の塗料は性能が高いため、仕上がった直後は美しく見えますが、塗布量を守っていないと、耐用年数の半分程度しか経過していないのに急激に色褪せてきた、ひびが入ってきた、ということが起きます。

塗布量の不足は見た目では分からないことが多いです。そのため、塗料が不足していても、見た目は綺麗になるので量を誤魔化そうとする業者が出てくるのです。

対策

優良業者に依頼

上記のように、目分量でいい加減に塗り重ねたり、外壁の塗布量を減らして塗装の手間や人件費を省くという、ずさんな工事を行う悪質な業者が存在します。

こうした手抜き工事を防ぐには優良な業者に工事を依頼することが大切です。

自身で塗布量を計算

塗布量を守ってもらうために、見積もりを提出された段階で、自身で塗布量や塗料缶数を計算することも非常に有効です。

計算して、見積書の缶数や塗布量と合わないな、といった場合は塗装業者に確認をしましょう。

納得のいく返答がない場合はその塗装業者への依頼はやめておいたほうが良いかもしれません。

搬入された塗料の確認

現場に搬入された塗料を確認することもおすすめです。

見積もりは正確に出したものの、現場には見積もりより少ない塗料を搬入して、材料費を浮かせていることに気づくことができます。

まとめ

塗布量という言葉は、あまり一般的ではありません。

外壁塗装をする際に、塗布量を知っているかどうかで、見積もりの金額が大きく変わってくるかもしれません。

見積もりや契約書に書いてある面積、あの缶の数で塗れるのかな?と疑問がある場合は遠慮なく業者に聞いてみましょう。

適切な見積もりできちんとした塗装を行うためにも、必要な塗料の数量を知っておくことが大切です。

ご自身で塗料メーカーのHPやカタログなどで計算し、確認することをおすすめします。

カテゴリ:塗装工事

2024年6月10日

外壁塗装の手抜き工事対策

本来はあってはならないことですが、外壁塗装で手抜き工事をされてしまったという声を聞くことがあります。

しかし、外壁塗装の手抜き工事と聞いても、ピンとこない人も多いかもしれません。

外壁塗装では塗料の規定量や乾燥時間、工程などを守らなければ施工不良となり、通常よりも早い段階で再塗装が必要になる可能性があります。

そうならないために、今回は、手抜き工事の例と手抜き工事の対策方法についてご紹介いたします。

手抜き工事の例

高圧洗浄を適当にする

塗装前に高圧洗浄機で洗い乾燥させるのが一般的です。しかし、悪徳業者の中には洗浄しないで塗装工事を行うケースもあります。

もともと外壁に付着した汚れやゴミを取り除けないと、塗料の密着力が低下し塗膜の膨れや破れにつながってしまいます。

必ず見積書にも高圧洗浄の項目があるか、高圧洗浄機を使って洗浄を行うかを確認しましょう。

下処理をしない

下地処理とは、外壁のひび割れや欠けを補修する作業や、外壁についたサビや汚れを落とすケレンという作業を行うのが一般的です。

下地の調整や処理を行わなければ、その上から塗装をしても剥がれやすくなってしまうため、非常に重要な作業だといえます。

塗料の希釈率を守らない

塗料にはメーカーによって規定量や希釈率が定められています。これらを守らずに外壁塗装をすることも、手抜き工事の一つです。

本来必要な量よりも少ない塗料で塗装をしたり、希釈率を守らず塗料を薄めて使用した場合は塗料の効果は低減してしまいます。

乾燥時間を守らない

外壁塗装では、高圧洗浄後や重ね塗りの各工程のあとに、必ず適切な乾燥時間を設ける必要があります。

しかし、工期を短く見せるため、または工事を都合よく進めるために乾燥時間を省略して次の工程に入るという手抜き工事を行います。

3回塗りをしない

外壁塗装では、下塗り、中塗り、上塗りの3回塗るのが一般的ですが、3回塗装をしないという手抜きを行う業者もいるため注意しましょう。

業者が工期を短くしたい、または塗料代を削減するために行っている場合があります。

外壁を塗る回数が少ないと、塗膜に十分な厚みが出ず塗装工事後の耐久性が低下してしまいます。

塗料メーカーが提示する耐久年数よりも前に劣化が起こる可能性があるため、早期に塗り直すことになります。

ただし、塗料によっては2回で完了する塗料もあります。業者に正しい塗回数を確認しましょう。

雨の日に塗装を行う

雨の日に塗装を行う業者には注意が必要です。雨天時に塗装すると、塗料が雨によって流れてしまい、十分な厚さの塗膜を形成できなくなるからです。

塗膜が必要以上に薄くなると、数年後に剥がれる可能性が高くなり、建物全体の防水性に大きな問題が生じます。

対策

現地調査の時間を十分にとっているか確認

現地調査とは、各業者が見積もりを作る前に、建物の現状や劣化状態を診断してもらうことです。

信頼できる業者は、建物の様々な部分を点検し、ひび割れやコーキングの状態を診断したり、屋根に登って瓦の劣化具合を確認したりします。

このような作業は少なくとも1時間程かかることが多いです。こうした現地調査を短時間で済ませてしまうのが悪徳業者です。

建物の状態を十分に把握せず、補修が必要な箇所を放置して、そのまま塗装だけ行う可能性があります。

業者が現地調査にきた際は、任せきりにせず、建物をしっかり見ているかチェックしましょう。

相見積もりをとる

見積書は外壁塗装を依頼する上で重要な判断基準となります。

相見積もりを取ることで、外壁塗装の相場観、施工内容などが分かってきます。

手抜き工事をされないためには、詳細な見積もりを提出する業者を選びましょう。

作業内容、塗料の種類、塗り回数など、それぞれに詳細な金額が明記されているか確認することが大切です。

契約金額の過剰な値下げ

塗装には相場や適正な金額が存在します。それは、ある意味では適正で長持ちする塗装をする上では必要な金額であるとも言えます。

相場が120万円の工事を60万円や70万円で依頼するような過剰な値下げを行い、契約した場合、その業者は、最低限の利益を確保するために、作業を省略して人件費を抑えたり、塗料を安いものにすり替えたりなどの思考が働きます。

そのため、過剰な値下げがあれば悪徳業者の可能性を疑いましょう。

まとめ

外壁塗装の手抜き工事はご紹介したように様々な例があります。本来あってはならない事ですが、実際に手抜き工事は起こり得る可能性もあります。

工事の最中に作業の様子をずっと見張っていることは現実的ではありません。

最終的には、業者を信頼するかどうかはご自身の判断に委ねられるため、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

万が一手抜き工事をされてしまった場合は、業者にやり直しを依頼する、外部の第三者機関に相談するなどの方法を検討しましょう。

カテゴリ:塗装工事

2024年6月6日

重要!ベランダの紫外線対策

紫外線はベランダ防水機能の低下につながる要素のひとつです。ベランダの防水層を守り防水機能を維持するためには、紫外線から床・防水層を守ることが重要です。

今回はベランダの床の紫外線対策について解説していきます。

ベランダ防水がなぜ大切なのか

ベランダ防水は、建物の屋外にあるベランダやテラスなどの床面に対して、雨水や湿気などから浸食や漏水を防ぐために行う工事です。

雨水が床や建物内部に浸透してしまうと、下の階への雨漏りにつながるほか、床材そのものがもろくなってしまって建物の寿命が短くなります。

また、シロアリの発生する可能性が高くなります。防水工事をせずに長期間放置していると、建物内部に雨水が浸透して湿気が多くなり、シロアリが発生しやすくなります。

建物を長持ちさせるためにもベランダ防水は必要不可欠なのです。

紫外線対策

オーニング・サンシェード

オーニングとは「日よけ」「雨よけ」という意味です。

日本では、建物の外側に設置して、日差しを調節したり、雨をよけたりする機能をもつ可動式テントをオーニングと呼んでいます。

オーニングを設置することにより、紫外線からベランダの床を守ることができます。

また、サンシェードと呼ばれる、アームによる開閉を行わず、サッシ上や2階テラス屋根などから地面や手すりにかける布があります。

これらを活用してベランダの床を保護することができます。

腰壁・屋根

ベランダの床の紫外線対策は腰壁やテラス屋根が有効です。ベランダの幅が狭い場合、腰壁によって床全体を日陰とすることができます。

直射日光が床にあたらない分、紫外線を大幅にカットできます。同様にベランダの先端までスッポリと被るテラス屋根も直射日光を遮ることができ有効です。

しかし、ベランダが広い場合は、一部しかカバーされないためこの対策は適しません。

敷物を敷く

床面にタイルマットなどの敷物を敷くことにより紫外線を防ぎ、ベランダの床の劣化を遅らせることができます。

敷物は紫外線だけでなく、飛来物による衝撃や鳥害などによる破損、掃除や人が歩くことでの摩耗などからも保護できます。

敷物の上を歩行することになるため、よく使うベランダであれば、歩きやすさも視野に入れておきましょう。

注意点

ベランダの敷物は、雨が降った時には水分・湿気が溜まる原因となり、コケ・カビの発生リスクなどが高まってしまいます。

タイルマットの下は隙間ができるため、その隙間にゴミや土埃などが貯まりやすくなります。

大雨時にはそれらが流れ出し、排水溝を詰まらせないように注意が必要です。

雨の日の翌日などに ゴミが貯まっていたら、その都度、マットを上げて清掃を行いましょう。

ベランダ防水の寿命

ベランダ防水の耐用年数は約10~15年です。防水層の素材や建物の立地などで、劣化具合には多少の差が生じます。

見てわかるほどに大きなひび割れがあったり、ベランダに接する壁や天井に雨漏りがあったりする場合は、早急な補修が必要です。

大規模な改修工事を避けるためにも、基本的には10~15年に一度のサイクルで防水層のメンテナンスを行いましょう。

ベランダ防水の種類

FRP防水

FRP防水は、新築時のベランダに多く利用される防水工事です。

液体状の防水材と、ガラス繊維などの補強材が含まれている強化シートを組み合わせて施工します。

耐用年数は10~12年で、複雑な形状のベランダにも対応でき、強度があるので上から物を置いても変形しにくいといった特徴があります。

ウレタン防水

ウレタン防水とは、液状のウレタン樹脂を何度も塗り重ねて防水層を形成する工法です。

耐用年数は10年程度で、下地の素材や施工箇所の形状・面積を問わず施工でき、一般住宅では広い面積のベランダや鉄骨造・RC造の屋上でよくみられます。

ウレタン樹脂は硬化後も柔軟性を保つため、広い面積でもひび割れしにくいという特徴もあります。

シート防水

防水シートを敷き詰める防水工法です。

シート防水には素材により「塩ビシート防水」「ゴムシート防水」「アスファルト防水」がありますが、一般住宅のベランダや屋上に使用されることが多いのは「塩ビシート防水」です。

耐用年数は10~15年で工事費用が安く、耐久性に優れています。

まとめ

ベランダの防水機能を維持するためには、紫外線から床・防水層を守ることが重要です。

今回ご紹介したような紫外線対策や定期的なメンテナンスを行い、きれいなベランダを維持しましょう。

カテゴリ:未分類

2024年6月3日

外壁塗装の基礎知識

自宅の外壁塗装を検討しているが、初めてのことで何が何やら分からない。ホームページやチラシを見ても適正価格が分からない。などとお悩みの方、いらっしゃいませんか?

今回は外壁塗装工事を依頼する前に知っておきたい基礎知識をご紹介していきます。

外壁塗装の必要性

外装メンテナンスの目的は大きく分けて2つあり、美観保持と防水機能の保持です。外壁や屋根は日々さまざまな影響を受けています。

太陽の紫外線や雨風の影響で、外壁の汚れが目立ってきたり、色が褪せてきます。また、劣化により防水性が失われてくると、外壁自体が雨水などにより湿気を吸収して傷んでしまいます。

建物の寿命と価値を長く保つには、傷みが出る前に外壁塗装をすることが必要となります。

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/14219

塗装時期の目安

塗装時期は塗料のグレードや劣化症状で判断します。

塗料の耐久年数

・アクリル樹脂系塗料…約5~8年

・ウレタン樹脂系塗料…約8~10年

・シリコン樹脂系塗料…約10~12年

・ラジカル制御系塗料…約12~15年

・フッ素樹脂系塗料…約15~20年

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/15195

劣化症状

・チョーキング現象…壁を触ると白いチョークのような粉が手につく現象

・ひび割れ…見てすぐ分かるように、外壁にひびが入っている状態

・色褪せ…紫外線の影響により、外壁の色が当初より変わってきている状態。

・雨漏り…天井や壁から雨漏りしている場合は、劣化がかなり進んでいる状態。

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/14219

このように、塗料の耐久年数を知ったり外壁が発するさまざまなサインを読み取ったりすることで、外壁リフォームの時期は判断することができます。

外壁塗装の費用

外壁塗装の相場は、90~120万円が目安になります。塗装の費用は、外壁塗装のみの場合や外壁・屋根塗装など塗装する箇所によって費用は変動します。

例えば、塗装面積が広かったり、塗料のグレードを上げたり、外壁だけではなく、屋根も塗装するとなるとで費用が高くなることがありますので、費用は変動する可能性があるということをご理解いただきたいと思います。

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/19094

塗装工事内容・工事期間

塗装工事の内容は以下のようになります。

挨拶回り→足場組立→高圧洗浄→下地補修→下塗り→中塗り→上塗り

→付帯部塗装→点検・足場解体

外壁塗装の工事期間は約2週間になります。目安は約2週間になりますが、塗装期間が長くなってしまう要因があります。雨が降ったり、劣化が激しいとその分工事の期間は長くなります。

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/15146

塗装可能な季節

外壁塗装は1年中工事ができます。

しかし、気温5度以下、または湿度が80%以上になると塗料の乾燥がうまくいかないため、工事を中断する必要があります。

そのため梅雨時期は工事の延期、寒さの厳しい地域では冬場は塗装ができなくなる、という場合があります。

業者選びについて

業者を選ぶときは、相見積もりを取りましょう。1社だけの見積りでは、費用や工事内容が適切か判断するのが難しいからです。

3社以上から相見積もりを取ると、見積書を比較してご自宅に必要な工事内容や費用を見極めることができます。

また、気になる業者があれば事前にHPで施工事例を確認しましょう。HPが存在しない業者は信頼度が低くなります。

詳しくはこちらの記事→ https://www.puraningk.jp/blog/14843

まとめ

工事内容が不透明だと、高いお金をかけて外壁リフォームをしようとはなかなか思えませんよね。

今回の記事や、過去の記事でしっかりと外壁塗装の基礎知識を身につけてもらえれば幸いです。

カテゴリ:塗装工事

2024年5月30日

塗装中の快適な過ごし方を知ろう!

外壁塗装によるメンテナンス中に「工事期間中はどのように過ごしたら良いのだろうか」「留守にしても良いのだろうか」などの疑問が浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。

工事期間中は、家にいても留守にしていても問題ありませんが、気を付けなければいけない事もあります。今回は、外壁塗装中の疑問についてご紹介していきます。

塗装中に外出できる?

塗装工事は屋外で行うため、外出しても問題ありません。お茶やトイレの提供も強制ではないので、常に在宅していなくても大丈夫です。

しかし、高圧洗浄や電気工具での作業を行うため、水道や電源をお借りする場合があります。その際に不在だと作業がストップしてしまうので、出かける際はあらかじめ一声かけていただくか、電話番号を伝えておきましょう。

エアコンは使える?

外壁塗装業者の多くは、工事中であっても依頼者とそのご家族が快適に過ごせるよう配慮してくれます。しかし、 塗装工事である以上避けられないこともあります。 そのひとつが換気の問題です。

養生シートも使うので、夏などは室内に熱や湿気がたまりやすくなります。これを解消するには窓を開けて空気を入れ替えるのが1番ですが、 ニオイや工事に関わるゴミ、チリ、ホコリといった問題から、日中は難しいため、エアコンを活用しましょう。

洗濯物は外に干せる?

一時的ではありますが、洗濯物は外に干せなくなります。

洗濯物に飛散した塗料が付いてしまう可能性もありますし、ニオイが付く可能性があるからです。

そのため、部屋干しをするか、コインランドリーを利用しましょう。

ただし、 塗装工事をしていないタイミングであれば洗濯物を干すことは可能です。

具体的な日程や時間帯については外壁塗装業者が教えてくれますので、必ずその指示に従うようにしましょう。

工事中はうるさい?

外壁塗装工事は比較的静かな工事ですが、足場組立、解体時は大きな音がします。部材をハンマーで打ち付けて接続するため、大きな金属音が発生します。

足場は工事初日の組み立てと工事最終日解体の2日間あります。業者と作業時間を事前に確認し、騒音が最も気になる時間帯を避けるように調整しましょう。

注意点

近隣住民への配慮

外壁塗装中は、近隣住民にも騒音や臭いなどの影響が及ぶ可能性があります。そのため、工事前には挨拶や工事の内容・期間の説明をしておくと、トラブルを防げます。

また、場合によっては近隣住民の物や車に塗料が飛散しないように、飛散防止ネットや養生をおこなうことも必要です。

空き巣対策

外壁塗装中は、足場や養生シートの関係で家の中の様子が見えにくくなり、空き巣が入りやすくなります。そのため、家を留守にする際は、いつも以上に窓や玄関の施錠の確認をしっかりおこないましょう。

工事関係者に留守にすることを伝えておくと、安心です。また、部外者が足場に入れないようにするのも有効なので、足場の入口に扉を付けて鍵をかけることが可能かどうか業者に相談してみましょう。

他にもターポリンやセンサーライトを設置することも可能です。空き巣に狙われないような工夫をしましょう。

まとめ

外壁塗装は、一般的に数日から数週間という長期間おこなわれます。その間には騒音や臭いの問題、生活上できなくなることもあり、ストレスが溜まってしまうことも。他にも近隣住民との関係にも影響が及ぶこともあるでしょう。

しかし、適切な工夫や対応を取ることで不満なく過ごすことは可能です。業者の事前打ち合わせをしっかりと行い、コミュニケーションをとることで外壁塗装中の悩み事も減少します。

疑問点や不安に思うところはきちんと対策し、工事中もストレスなく快適に過ごしましょう。

カテゴリ:未分類

2024年5月27日

サイディングの種類と見分け方

サイディングは、レンガ調やタイル調、天然石を切り出したような石材調、漆喰調、木材調、モダンなものまで、数え切れないくらいあります。

戸建て住宅の場合、外壁に使われる建築資材は限られていますが、どの外壁材が使われているかは見た目だけで判断するのは難しいです。

ご自身の家がどのような素材でできているか正しく理解していれば、適切にメンテナンスをすることができます。

そこで今回は、外壁材の種類や特徴、見分け方をご紹介していきます。

サイディングの種類

窯業系サイディング

セメントに木質系の繊維を混ぜて成型、加工したものです。

型に流し込んでよって成型するので、どんな形にもでき、塗料によって色付けされているので、塗装で自由に色を変えることもできます。

見分けるポイント

窯業系サイディングの大きさは455×3030mmがほとんどです。

3030mmの位置に目地ができるため、それを隠すために幕板をつけているケースも多くみられます。

ほかのサイディングと比べると、目地の存在感が強いといえます。

金属系サイディング

ステンレス、アルミ、ガルバリウム鋼板などの金属から作られた外壁材です。

金属の種類によって差はありますが、比較的耐久性があり、腐食にも強いとされています。

見分けるポイント

シンプルなデザインがほとんどだったものの、近年はレンガやタイルを模したデザインも増えてきており、窯業系サイディングとの区別が難しくなってきています。

目地が目立っているものは窯業系、目地が目立たないのが金属系です。

ALC

コンクリートに発泡剤を混ぜ、細かい気泡を含ませることによって計量化したコンクリートパネルです。

耐火性や断熱性に優れ、パネルの内部に補強材として金網が入れ込まれていることから高い強度を誇ります。

見分けるポイント

ALCにはタイルを張り付けたものや、表面を切ったり削ったりして加工したものなどさまざまな種類があります。

いずれも目地がなく、全てシーリングで処理されているところが見分け方のポイントです。

木質サイディング

非常に硬く、虫害にも強い天然木を加工したサイディングです。腐食に強く、耐火性を備えたものもあります。

見分けるポイント

天然木を切り出して加工したものなので見分けるのは容易です。

タイル

粘土などを焼き固めたものです。粘土瓦とほぼ同じものであることから、耐用年数もかなり長いです。

見分けるポイント

窯業系サイディングや金属系サイディングでタイルを模したものもありますが、目地とタイルが一体化しておらず、違う素材が使われているため、すぐに見分けることができます。

お手入れ方法

窯業系サイディング

窯業系サイディングのお手入れは、塗膜面に傷を付けないように行う必要があるため、ホースまたは雑巾を使用して水洗いをしましょう。

汚れが落ちにくい場合はやわらかいブラシや中性洗剤を使用して、汚れを落とします。洗剤を使った場合は、しっかりと水洗いをしてください。

金属系サイディング

金属系サイディングは「表面塗膜の耐久性の低下」「サビ」などを引き起こす可能性があります。そのため、定期的に水洗いを行うのがおすすめです。

金属系サイディングの水洗いは、やわらかい布やスポンジを使って行い、汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を薄めて洗浄しましょう。

木質系サイディング

木質系サイディングは、水に弱いため高圧洗浄は実施せず、薬品を使用して汚れを落とします。

その後、サンドペーパーやケレンを使って表面を磨くことで、古い塗膜や汚れを落としていきます。

まとめ

近年、様々なデザインのサイディングが増え、パッと見ただけでは何のサイディングか見分けることが難しくなっています。

もし、ご自身の住宅が何のサイディングか分からない場合、業者に依頼してサイディングの判断、適切なメンテナンス方法をアドバイスしてもらいましょう。

カテゴリ:外壁

2024年5月23日

窓廻りのコーキング劣化

急な強い雨の日に『窓から雨漏りがしているかも』と窓枠などから雨漏りした経験はありませんか?その雨漏れの原因は、サッシのコーキングの劣化かもしれません。

コーキングは、サッシと外壁との隙間を埋めており、防水性やクッション性を保つ役割があります。コーキングが劣化してしまうと、外壁との間に隙間が出来て雨漏りを起こしてしまう事があります。

今回は、窓枠からの雨漏りについてご紹介していきます。

サッシが雨漏りする原因

窓は、四方のサッシによって外壁にしっかりとはめ込まれています。このサッシは外壁内部にある木材に取り付けられており、設置の際には雨風の浸入を防ぐための防水テープや防水紙などが使われています。

一番外側の外壁材を施工した後にはサッシとの境目にコーキング材が充填されます。こうして窓は、雨が浸入してくる隙間を作らないように施工されています。

窓近くの屋根

屋根が近くにあると、雨漏りが窓枠から起こってしまう事があります。屋根の境界部分にひび割れなどがあったり、穴が開いていたりすると、壁の中を伝い窓枠から雨漏りがしてしまいます。

外壁のひび割れ

外壁が劣化してしまうとヒビ割れが起きている事があります。 ヒビ割れから雨水が壁の中に入り込み、窓枠を伝って雨漏りを起こす事があります。

コーキング

コーキング材は紫外線によっても劣化します。

窓は当然のように日当たりの良い場所に作られるため、紫外線による劣化が進みやすくなります。

コーキングが割れたり剥がれたりして、隙間ができると、そこに雨が染み込みこみ、下地になっている防水紙や防水テープにもダメージを与えます。

さらにそこから入り込んだ雨水が、雨漏りとなってしまいます。

補修方法

コーキング補修

サッシや庇周り、換気扇周りなどのコーキングが劣化している場合は、コーキング補修を行います。

コーキングは、一度全て撤去してから充填しなおす“打ち替え”が一般的ですが、撤去の際にサッシを傷つけてしまう恐れもあるため、場所によっては上から増し打ちをする場合もあります。

また、サイディングボードの目地が劣化している場合もコーキングによる補修を行います。

外壁補修

外壁材のひび割れや破損が原因の場合には、コーキングやモルタルなどで補修する必要があります。

ひび割れや破損が起こっているということは外壁材そのものが傷んできている可能性があります。外壁の塗り替えも同時に行えばこの先も安心ですし、補修の跡も目立たなくなります。

応急処置

サッシから水が染み出てくる、上辺から水が垂れてくる、といった場合は雑巾や新聞紙で水を吸い取るようにしましょう。

濡れたらこまめに替えることも大切です。市販の吸水シートやペットシートがあれば、水を多く吸ってくれるので安心です。

サッシの雨漏りはDIYできる?

根本的な雨漏り解決はDIYでは難しいです。雨漏りは、どこが発生源か判断が難しい場合もあるからです。

雨漏りが別の場所から発生しているのに、窓枠からと誤解してしまう可能性もあります。

応急処置で一旦雨漏りが止まったら、その間に業者に依頼してしっかりと修理してもらいましょう。

まとめ

雨漏りは、屋根だけでなく窓枠からも発生します。結露と見間違い、発見が遅れる可能性もあります。

たとえ少量の雨漏りでも、長期間続けば周囲の壁が腐食しやすくなり、家そのものの寿命も短くなってしまいます。

雨漏りは放置しておくほどに、修理が大がかりになって修理費用もかさみます。雨漏りかな?と思ったら、できるだけ早く業者に検査を依頼しましょう。

カテゴリ:防水